はー,2週間ぶりのゆっくりした週末である。先週は,金曜に非常勤講義で浜松,土日に福井で研究会,月曜は講義2コマにゼミ,水曜は両親の接待とマンション見学(工事中なのに・・・),合間に卒研指導(怒鳴り散らしとも言う),で,昨日,年内最後の非常勤講義を終えてこれを書いている。さすがに無茶なスケジュールと,重いMacBookを担ぎながらの移動が続いたせいで腰を痛めたらしく,ギックリ腰一歩手前の痛みを抱えてしまった。先ほど,マンションストーカー兼図書館通いのついでに薬局に立ち寄って,湿布薬を買ってきて貼ったところである。薬剤師さんに「どれがいいっすかねぇ〜?」とうるさく聞いた結果,これを選択した。

少しは効いてきたかな? しかし・・・年だな。最近,ストレスが高じて寝る直前にものを食ったり飲んだりしているせいでメタボが進行していることも影響しているのだろう。ダイエットせねばならんなぁ。4月の人間ドック入りまでに10キロは痩せないと・・・無理だ。

休日の土曜日にやることは決まっている。休みだからといって午後まで寝ているなんてことはなく,普通に朝7時過ぎには起きる。朝飯をかき込んだら,一週間分の洗濯物を放り込んである二層式洗濯機を回し,エセ・サイクロン掃除機でもって狭い42平米を丸く掃除する。ごちゃごちゃと壁際に置いてあるモノをどかしたり,万年床とその周囲に氾濫する本や雑誌を整理したりは一切せず,平らなところをあるがままに掃除するのみである。終わったところで,洗濯も終了しているので,脱水したら室内で干す。乾燥した端から着替えに使っていくので,衣装棚は必要ない。合理的とも言えるが,単なる無精である。引っ越し後は風呂場で温風乾燥が出来るようになるので,合理的洗濯生活は不可能になる予定だ。

ゴミ整理を終えたら図書館へ。途中,マンションストーカー行為に励む。今月中に5階まで建屋を完成させる予定なんだそうで,現在は屋根の工事が進展中。遅くとも来週いっぱいにはコンクリ打ち作業が終了するだろう。

うーむ,ホントに出来るとは信じられん。工事中の内部も水曜に見せて頂いたが,柱は太いし,ベランダはパネルなしの全部コンクリ打ちだし,風呂場は今よりでかくなるし(既に設置されていた),一体全体誰が住むんだ?という感じ。ストーカーとしては,親切に内部に手引きしてもらうと居場所に困るもんである。来年には住民になるんだという感覚をまだ持てない。さてどうなりますやら。

図書館で文學界最新号を読む。文学にはトンと縁のないワシだが,「ケータイ小説は「作家」を殺すか」という座談会に興味があったので読んでみたのである。3人ともケータイ小説の世界をよく知っている方々なので,タイトルとは異なり,否定的な話にはなっていなかった。結論としては「様子見」という感じか。新しいジャンルが勃興する時にはあれこれ批判が出るものだが,これは冷静に「観察」している方々の座談だったので,全体的に穏当な意見の交換が行われている珍しいもの。勉強になりました。

図書館に1時間程滞留した後,ブラブラとスーパーへ行き食材を買い込む。家に戻った頃には昼飯の時間となる・・・とまあ,こんな感じで,萌えるひとり者の休日は過ぎていくのである。

今日も,つまらんけど散弾銃をぶちかます程の不満もない日常を生きていきます。

水月昭道「高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院」光文社新書

[ Amazon ] ISBN 978-4-334-03423-8, ¥700

ちょっと前,「博士が100にんいるむら」というWebページが話題になった。ベストセラーになった本のよくあるパロディかと思って読み進んでいくと,ラストに衝撃的なオチがあるというものである。元ネタはこれであるらしい。

ポスドク(博士号取得済みの学生さん)の就職難という話は昔からある程度あったようで,人文系では40過ぎにようやく大学の常勤職に就けたというのがざらであり,理工系でも博士号取得後,ストレートに助手(助教)に就任,というケースはそれほど多くなかった。

しかし1990年代に入ってからの大学院強化という文科省の方針の下,全国の国公立大学だけでなく,弱小私立大学まで揃って大学院収容人数の増員が図られて以来,博士号保持者は増える一方,しかしそれに比して就職先は増えないどころか少子高齢化時代に入ってますます減る一方,という状況で,無職の博士は「無駄飯食い」というレッテルを張られ,ノラ博士とまで揶揄されるようになってしまったのである。本書はそのような「ノラ博士の就職問題」の背景を解説し,就職先のない状況にある博士達の生の声を集め,もっと広い視野を持って博士号保持者が現実社会に立ち向かうことを提案している。自身もノラ博士の一人である著者であるが,時々混じる「世間・文科省・現在常勤職にありながらもロクに論文を生産しない研究者への恨み節」を除けば,概ね冷静かつ分かりやすい文章を綴っており,「何で博士なのに就職出来ないの?」と疑問を持つ方々にとってはぴったりの解説書になると思われる。

・・・というのが本書に対する模範解答的な書評ということになるんだろうが,うーん・・・率直に言って本書に登場する博士の方々は,世間知らずに過ぎるのではないかと思えて仕方がないのである。まあ,様々な事情があって職がない,という状態になってしまったことは理解するのだが,「こんなに長い間勉強して論文を書いたのに」という恨み言をストレートに受け取ってくれる程,ワシも世間もお人好しではないのである。もちろん,「お前みたいな三流大学出のろくすっぽ業績がない輩が常勤職を持っているから,もっと優秀な奴が被害を被り,日本の研究者のレベルを下げているんだ!」という批判については首肯するが,だからといって「じゃあワシの席を譲ります」とポストを明け渡す気は全くないのである。何故なら,今の職場や日本の研究会でワシはそれなりのポジションを保持しているからであり,それが出来る人はそう沢山はいない,ということをワシは確信しているからである。

本書を読んだ方が誤解するとまずいのだが,前述したように,博士号取得→大学常勤職というルートが全員に保証されるという「常識」はなかったのである。大体,今程ノラ博士問題が深刻化していなかった1990年代半ばですら,ワシの師匠は「大学にポストを得るなんて,運が良くなきゃ無理よ」とハッキリ言っていたし,職を持つ社会人として博士課程に入学する際にも「仕事を持ったままの方がいいよ」というアドバイスは随所で受けた。少なくともワシが知る範囲で,「博士を取れば大学に残れるよ」と言われたという人を見たことがない。そういう別格扱いの人も僅かながらいるようであるが,それは才能が抜群という人に限られているように,ワシには思える。著者のいる社会科学系の世界ではどうだか知らないが,ワシのいる応用数学や情報科学・工学分野では,社会情勢や求められる専門性に相当左右されてポストが決まる世界なので,「職がない=才能がない」という公式は成り立たないのである。努力さえすれば大学にポストを得られると教授にそそのかされたという博士も本書には登場するが,自分がそれほどの才能の持ち主だと自負しているのであれば,もっと世間の風に当たって出身大学外へ出ることも視野に入れるべきではなかったのか? それが出来なかったという時点で,「甘いんとちゃう?」と思われるのは当然であろう。

ま,水月は,大学淘汰・倒産という時代に突入すれば,現在職を得ているワシら専任教員もいずれもっと転職の難しい「元大学教員」というノラ人間に成り果てると予想しているが,それについてはワシも同意する。だから,現在職のないノラ博士以上に悲惨な末路を辿る可能性も高い訳だ,ワシらは。そう言う意味でも,もっと若いノラ博士に同情する必要はまるでないし,むしろ同情して欲しいのはこっちだ!と言いたくなろうというものである。

は,甘い? そう,確かに甘いのだろう。しかしそれは博士号さえ取れれば専任教員への道が自然と付いてくる,と考えたどこぞのノラ博士と同等の甘さである。してみれば,世間知らずの甘ちゃんというのはお互い様,ということなのである。

つまりは,「センセー達も,その予備軍達も,もっと世間の風に当たりましょう」という教訓が得られる,というのが本書の一番の存在価値なのだ。大学教員の世界に縁のない方々におかれては,「へへっ,笑わせるね」と鼻を鳴らして頂くぐらいが一番真っ当な感想であり,いわゆる高学歴の集う世界が「お勉強ばっかりしている割には社会を知らないバカが多い」ということを理解するためにも格好の入門書であることは,バカ教員の一人として保証する次第である。

S.P. ネルセット/G. ヴァンナー/E. ハイラー・著,三井斌友・監訳,「常微分方程式の数値解法I 基礎編」シュプリンガー・ジャパン

[ Amazon, Springer ] ISBN 978-4-431-10002-7. \6500

大雑把なところは速報編に書いたので,もう少し詳しいことをこちらの方でお知らせする。ただし,何分ワシ自身が翻訳者の一人なので,内輪褒めっぽい内容になるのは致し方ないことである。その分割り引いて読んで頂ければ幸いである。

本書は「Solving Ordinary Differential Equations I」の日本語訳である。原著のタイトルをそのまま翻訳すると「常微分方程式を解く」あるいは「常微分方程式の解法」となるが,第一章を除いては全て常微分方程式の離散解法についての詳細な解説なので,訳者間の意見を総合した結果,「数値解法」を冠した本書のタイトルに落ち着いたという次第である。

藤原正彦と言えば今や保守派のベストセラー作家として知られる存在となってしまったが,本職は純粋数学者で,自身では二流どころの学者と言っているが,かなりの国際派数学者と見ていい。その藤原は,主に数学者の世界について,「一流どころの学者が,二流の学者の書いた論文を全て読みこなして咀嚼しまとめ上げて,グループ全体の面倒を見ている」というような(手元に本がないのでワシのうろ覚えの要約であることをお断りしておく)ことを書いている。しかしこれは「論文はふつー英語で書くでしょ?」という学界では共通の傾向であり,ワシが属している(たぶん)数値解析・数値計算の世界でも事情は変わらない。一流どころのパワーあふれる一握りの研究者が,英語で記述された論文を常にWatchし,片っ端からその業績を自家薬籠中のものにしていくと共に,自身でもバリバリと理論を構築し,コードを書き,数値実験を行って論文を湯水の如き勢いで生産していくのである。

本書は常微分方程式の数値解法の分野では,一流どころの3人が集結して執筆した,帯の文句にある通り(背表紙),まさに「百科事典」的な内容の専門書である。本書と同様のタイトルの本は何冊か出版されており,日本でも監訳者が書いたものが入門書としては存在するが,それらがほぼ例外なく引用しているのが本書なのである。他人の論文からの引用はもちろん,著者らが直接関わった論文の内容もドカドカと隙間なく盛り込まれているので,1980年代までの文献調査はまず本書と本書の巻末に掲載された文献リスト(日本語ひらがな読みによるソート済み!)に当たった方が楽だろうというぐらいだ。それだけ体力も能力も備わったお三方,特にハイラーとヴァンナーの力量の凄さが示されているのが本書なのである。

理工系の教養・専門課程では今でもプログラミング実習も兼ねて数値解析・数値計算の講義がなされているが,そこでは大体最後辺りで常微分方程式の数値解法について触れられることになっている。Euler法,Runge-Kutta法,多段階法辺りが定番であろうが,もう少し凝り性の教師であれば,補外法についても触れるかもしれない。

本書ではそれらについて,「完璧な理論体系」だけではなく,それらを実際の問題に適用して得た計算時間vs.誤差のグラフ,実装に当たって考え得る工夫の数々も網羅的に記述してある。

例えば,Runge-Kutta法だと,これが陰的解法となれば,積分区間を離散的に区切った小区間を一つ一つ進むごとに非線型方程式を解く必要が出てくる。これをそのままNewton法で実行したのでは計算時間がかかってしまう。そこで,必要な時にのみJacobi行列の計算を行い,不必要な時には準Newton法を適用するという工夫を,普通の研究者なら当然思いつくだろう。

本書では更に,そのNewton反復計算そのものを軽くするための工夫についても述べている。具体的に言えば,Jacobi行列をHessenberg行列に変換し,ゼロ成分を構造的に増やして計算量を減らすのである。こう述べれば「ワシにもできるわい」という人も多かろうが,実際に適用する際には,Newton法・準Newton法のJacobi行列計算のタイミングに合わせて行わねばならず,実際に計算時間を減らすことができるレベルのコードを書くためには相当の数学的かつプログラミング的センスが必要となるのである。まあ,簡単だと思う向きは実際にやってみると良い。どんだけ大変な作業か,よーく分かると思うから。・・・つーか,ここに書いたワシの解説の本質がちゃんと伝わっていれば,の話なのだが。

この一例でも分かる通り,原著者には理論を構築するだけではなく,実装レベルまで見通したセンスと,実装そのものもやり遂げるだけの「力業」が備わっているのである。この凄さが日本の読者に伝われば,ワシら翻訳者冥利に尽きるというものである。

ちなみに,本書の解説に使用されたコードは原著者らのWebページ(主としてハイラーの方)で公開されているが,現在はTest Setを集めたWebサービスが本格的に展開されているので,そちらにあるものを使うのがいいだろう。本書ではこのTest Setについての記述がなかったので,ここで補足しておく次第である。

・・・とまぁ,本書の内容については賞賛の一言に尽きるのだが,実際に翻訳に携わったワシも含む訳者及び監訳者は相当苦労させられた。特に監訳者については,言っちゃ悪いが,「この程度」の翻訳料では相当な赤字だろうと思われる(まだ直接聞いてないけど多分そう)。ほとんどボランティアかと思えるような献身的な努力(原著者とのe-mail及び直接のコンタクト)に加えて,特にワシが担当した第2章の前半部の抜本的な訳文の修正作業や,全世界にまたがる研究者の発音(全部カタカナになっている!)のチェックと訳語の統一作業,フランス語・ドイツ語・英語の引用部分やその真意の注釈など,本文作成に必要な全ての仕事を一人でこなしたのである。一体この仕事量の何処が「監訳」なのか,クビを傾げる程だ。世間一般では「監訳」ってのは,手下に付いた訳者の仕事にけちを付けるか,「良きに計らえ」と言うだけのモンだと思われているし,実際その程度の,いやその程度のこともしない輩ばかりである。しかし,本書に関してはワシが書いた通りの超人的な働きぶりであったことは,ここできちんと書いておこう。

そして,最後にワシの仕事についても触れておこう(の割には長くなった)。ワシの「訳文の」担当は先に書いた通り第2章の前半だが,それ以外に,監訳者が原著者から受け取った原書の元ファイルをLaTeXに「翻訳」する作業も担当したのである。

どういう意味かって? 本書でもちらりと監訳者が書いているが,原著の元ファイル,実は

だったのである。pTeXではない。LaTeXでは当然ない。TeXのprimitive「だけ」で記述されたものだったのである。しかも,一ページごとに「活版」してあるという体裁であり,図版は全て原著者によるPostscriptファイルを「埋め込んだ」ものであり,更にその上にTeXの活字をかぶせてある,というものであった。

どういうことか? つまり,原著のファイルは体裁(改行の指定まで!),図版の位置,ページ番号,文献の引用番号,索引に至るまで全て「手打ち」し,「ここで改ページ!」ってなことまで指定した,完全に1ページごとの「活版」なのである。

と叫びたくなるのは当然であろう。ワシの「LaTeXへの翻訳作業」が,本来の「翻訳作業」とは別に必要不可欠だったのは言うまでもない。

さすがに監訳者も原著者にはLaTeXの使用を勧めたようだが,時既に遅し,という奴で,これだけ膨大な「力業的活版工」のファイルを作ってしまった後では,今更LaTeXにする必要性を感じなかったに違いない。執筆当時はLaTeXがまだ産声を上げた直後だったという事情も考慮する必要がある。しかしふつーは時代の流れに合わせて構造化されたLaTeXに移行していくモンである。それをせず,あくまでPlain TeXに固執して「活版」としてのクオリティを保ち続けた原著者の頑固職人的力量も感じさせるファイルであったことは,ワシが保証する次第である。

つーことで,ワシもまたかなりの無茶な作業で,pLaTeXでエラーが出ない程度のファイルを全章分作成し,必要最小限のマクロを組んで,担当する訳者にファイルと図版を配布して,「以降の作業は全部担当訳者が頑張って下さい!」と,甚だ無責任な仕事をムリヤリ終えたのである。ワシの無責任仕事に付き合わされた(第2巻分のファイル作成)豊田高専にいらっしゃる江崎先生には,深くお詫びする次第である。加えて,中途半端なLaTeXファイルに格闘された他の翻訳者の方々についても,お詫びしなければならない。どーもすいませんでした。

で,本書については,多分,製版業者の方の仕事だと思うが,本文の組み方についてはかなりの改善がなされていて感心させられた。・・・が,ワシの無責任仕事の一部がやっぱり残っている箇所があり,そこを見つけるたびにワシは「アチャー」と苦虫を潰す仕儀となってしまった。まあ言わなきゃ気が付かないかな,という程度ではあるのだが,やっぱり忸怩たる思いは残る。といっても,あの当時の力量ではまあ仕方がなかったかな,と開き直る気分も,多少は・・・ある。でもまぁミスはミス,もし,それらしき箇所を見つけた方は「幸谷の無責任仕事がここにも!」とお怒り頂いてご勘弁をお願いしたいのであります。だってできちゃったもんは仕方ないじゃん。ぶー。

ともあれ,TeXの製版についてはそこそこの出来ではあるものの,内容については折り紙付きである。常微分方程式を使ってシミュレーションをしようという方には,TeX Bookのような座右の書として(褒めてないかな?この言い方)入手されておいても損はない。何せ,原著よりも格安なんだから,買わない手はない。万単位で売れるような,そんな子供だましの数学入門書などではないから,今買っておかないと,あっという間に絶版であろう。第2巻の翻訳は来年早々には出るはずだが,見つけたら2冊揃えて即買い! ですぜ,ダンナ。

12/12(水) 掛川・晴

12月に入ってからは,すっかり寒くなってしまった。当たり前のことではあるのだが,8月下旬の酷暑を考えると,冬がこうあっさり訪れるとは予想外のことであった。

本日は久々に有給休暇を取ってのんびりさせてもらっている。昨日は午後8時過ぎには床に入ったが,即寝入ってしまい,気がついたら朝の6時過ぎ。やっぱり土日出張,月曜1,2コマ連チャンで講義をして,その後にゼミをやって・・・とゆーよーな日程は,ワシのような虚弱体質人間にはタイトすぎた。

ぐっすり寝たおかげで少しは体力が回復したが,次週月曜の年内最終講義を終えるまでは完全回復には至らないだろう。12月を師走と言うが,全く今月は奔走しているモンなぁ。まあワシ以上に走っている方は何人もおられるが,走るどころか止まっている人も,ねぇ。いいよなぁ,xxxxxxxxxxの人はよぉ。

愚痴っていても仕方ないが,せめて本日はつかの間の体力回復日として,ゆっくりさせて頂く予定。つーても,両親の接待をせにゃならんのだが。

うーん,精神的な余裕がなくて,ぷちめれっている暇がない。エロ特集の前にまともな本の感想も書きたいのだが,来週火曜日以降にならないと無理だろうなぁ。ワシ自身の論文執筆作業もあるし,並列処理するだけのcore数のないワシの脳ミソでは無理かも。ここの更新が滞ったら,仕事に励んでいると思って下さい。

と書いた直後に一本あがった。世の中そーゆーものである。自分のことなのに,それすら思うようにいかないモンである。

MacBookで使っているFirefox 2.0.0.11だが,Hang upする回数が激増してしまった。Windows版では特に問題は起こっていないのだが,何が悪いのかなぁ。一応シェアが増えつつあるOSなんだから,もう少し品質を上げておかないと,この先Safariに対抗することは難しくなるのではないか。現状でもSafariに頼らざるを得ないページもあるわけだし。

CentOS 5.1をダウンロードして,CentOS 5ではインストール困難だったQuad-coreマシンにインストールしてみると,あっさり完了してしまった。あの苦労は何だったんだ,という程。Fedora 8には申し訳ないが消えて頂いた。だってねぇ,yum updateのサポートがすぐに終了してしまうようなdistributionは,4〜5年は使い続けようとしているワシみたいなビンボー人には向かない。卒研が終わったら,うちのDual-coreマシン群は全部これに揃えたいが・・・面倒だからやらないかも。

さて,掃除して銀行行って待機するとしますか。

12/9(日) 福井->名古屋->掛川・?

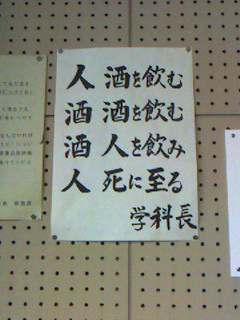

昨年同様,同じ研究会が開催されているので福井に来ている。福井と言えばこの張り紙である。今年もあって嬉しい。

どこが気に入っているかということを詳しく説明すると人間関係にヒビが入りかねないので,黙っておくことにする。何もかも書けばよい,というものではない。ワシも大人になったものである。

ちなみに,このblog更新は,H先生に確保して頂いたビジネスホテルの無線LANを経由して行っている。どうやらここはOCNと契約しているらしい。最大20Mbps出ているようなので,Bフレッツかなぁという気がする。あくまで気がするだけだが。

中途半端な講演に色々つっこみを入れていただき,大分ミスが直った。どうも皆様お手数おかけします。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

さて,明日も研究会の続きがある。ワシはちょっと早めに名古屋に戻って本屋を散策した後,掛川に戻る予定である。

とりあえず,もう寝ます。

ただいま。名古屋コーチンを堪能させて頂きました。お世話下さってどうもです>Mさん

福井ではなかなか流しのタクシーが捕まらず往生する。通りを走りに走って,何とか捕まえることができ,名古屋行き高速バスに滑り込みセーフ。タクシーの運転手さんによれば,最寄りの私鉄駅に行けば沢山たむろっているとのこと。勉強になりました,ええ。

しかし前回の大阪行きもそうだったが,帰途になるとワシは焦って走らされる運命にあるらしい。呪われているのか?

明日も早いので寝ます。