[ 著者サイト ] 頒価 \1000(だったかな?)

[ Amazon ] ISBN 978-4-86225-831-1, \1238 (2012年6月発売)

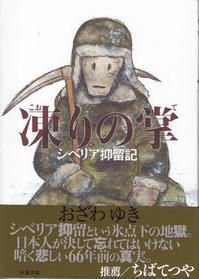

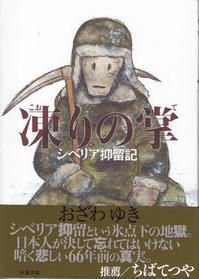

終戦記念日なので,何かそれにちなんだものを取り上げようと思ったときに真っ先に思いついたのがこれである。ということで,ワシが大好きな同人作家・おざわゆきのシベリア抑留マンガをご紹介したい。

太平洋戦争における日本の「敗戦」を考える切り口は,ほぼ出揃っているように思われる。政治面では天皇の統帥権を盾に,いわゆる「城下の誓い」に至らしめるまで,次から次へと内閣を翻弄してきた帝国陸軍の責任を第一に考えるべきであるし,しかしそれを支え続けたワシら国民の責任というものも同程度に考える必要がある。戦中,東京で少年時代を過ごした吉村昭は「私の文学漂流」で,世に認められるきっかけとなった作品「戦艦武蔵」の土台となった資料である「『武蔵』の建造日誌から立ち上る熱気」を受け,「私が少年時代に感じた戦時の煮えたぎっているような空気」を思い出して次のように述べている(P.217)。

戦後,戦争は軍部が引き起こし持続したものだ,という説が唱えられ,それがほとんど定説化している。しかし,少年であった私の目に映じた戦争は,庶民の熱気によって支えられたものであった(太字はワシによる)。

ナチス・ドイツ同様,そういうものが成立する土壌はポピュリズムにあるのだということは,洋の東西を問わない事実だ。しかし民主主義がそれなりに回っていくためにはポピュリズムの力を利用しなければならず,結局の所,政治家がその他大勢の国民を煽ったり騙したりなだめすかしたりしながら,ある程度長期的な観点に立って合理的な方向性を探っていくほかないというのもまた事実である。その意味では,ちょっと合理性を欠いた行動をし過ぎたな,と言わざるを得ない時期が昭和初期~20年8月15日ということになろう。そして,合理性を無視し続けた結果,敗戦後に国民が支払わねばらならなかった「代償」は,64年経った今に至るもワシら国民を色々な意味で「屈折」させ続けているのである。

大きな「代償」の一つが,植民地・満州国崩壊によって引き起こされたものである。邦人引き上げの際の混乱によって残留孤児問題が引き起こされ,近年まで毎年のように肉親捜しが続けられたことは多くの人が記憶していよう。ワシが一番好きな竹宮惠子の作品は「紅にほふ」であるが,満州花柳界で育った3人姉妹(血は繋がってないが)それぞれの人生が時に優しく,時に残酷に描かれる入魂の作品である。当然,日本への引き揚げの苦労も描かれるが,この3姉妹はまだマシな方だったようで,悲惨きわまりない事件も多数あったこともちゃんとモノローグでは述べられている。残留孤児問題はそんな事件の一つであった。

さて,満州国崩壊と共に,ここを実質的に抑えていた関東軍がソ連軍に連行されてシベリアで過酷な肉体労働をさせられるということが起こった。これがシベリア抑留事件である。本書は著者の父が体験したこの抑留経験に基づいた漫画作品である。

つげ義春の作品を表して,赤瀬川原平は「悲惨な町の安全運転」と言った。けだし名言である,とワシは感じた。その意味は「つげ義春コレクション 大場電気鍍金工業所/やもり」の解説を読んで頂きたいが,おざわゆきのシリアス作品も,意味は多少違えど「悲惨な町の安全運転」めいたところがあるように思えるのだ。

おざわゆきの作品については,竹宮惠子が的確な解説をしているので,まずはそれを引用しておこう(「竹宮惠子のマンガ教室」筑摩書房,P.199)。

絵は三頭身ぐらいのバランスで,卵のような丸い顔の中に,大きな目が半分くらい描いてある,全然シリアスな雰囲気じゃない絵なのに,その絵のまま,戦争で難民になってしまって,放浪している間に自分の身を売って家族を助けていく,というドラマチックな話を,こんな薄い同人誌の中で描いている人がいるんです。本当に枝葉の部分を全部そぎ落として,話の骨子だけを伝えているんですけれど,それはそれですごいというか,読んでしまえばすごいドラマだった,そういう描き方をする人もいるんですね。

今なら西原理恵子に似た画風,といえば当たらずといえども遠からず,ではあるが,納得して頂ける方が多いだろう。ただ,叙情と根性に頼った短編が多いサイバラと決定的に違うのは,竹宮が言うように,おざわは骨太で重厚なドラマを展開するストーリーテラーであることだ。そしてその物語は悲惨な状況であっても,パンドラの箱に唯一残った「希望」を感じさせるものである。これはオザワ流の「安全運転」=「ハッピーエンド」なんだろうなぁと思えるのである。ワシは宗教には全く疎いのだけれど,業田良家の「自虐の詩」の幸江が辿り着いた境地と同じ,「悟り」というものがオザワにもサイバラにも共通してあるような気がしているのである。そしてそれは悲惨さが自尊心をズタズタにするような経験によって得た,いつまでも尾を引く疼痛を抱えたものであるように思えるのである。

オザワ作品は以前,「才能とは何か?」というテーマで谷口ジロー作品とまとめて論じたが,ワシはあの作品,かなり実体験に即したものだと思い込んでいるのである。で,ワシの感性をヒリヒリと刺激した,あの作品に描かれた世間との軋轢は,現在でも大なり小なり,誰しも世間に出る時には感じさせられる通過儀礼なのだと気がついた。

現代は教育の場であれ会社であれ役所であれ,効率化を求められる時代である。故に,誰しも他人から「評価」されることになる。客観性のある評価であれば個人はそれに従うほかなく,自尊心との齟齬がどうしても生じてしまう。それに甘んじるのか不満を述べ立てるのか,評価を上げる努力をし続けるのかは人それぞれであるが,ある程度飯が食える状況に持って行ければそれなりの「悟り」の境地に達することが出来る。しかしそこに至るまでには通過儀礼としての「痛み」が誰にでも生じざるを得ない。優れた作家はその痛みを読者に「共感」させ,一種のコミュニケーションツールとして利用し,自分の表現を伝えるのである。BSマンガ夜話用語である「あざとい」というタームも,多くの読者にこの共感作用を呼び起こしたという肯定的な意味で使われているが,その意味ではオザワも十分「あざとい」作家であると言えよう。

そう考えると,父君の体験とは言え,シベリア抑留をテーマに作品を創ったおざわゆきの意図は明白である。作家の直感として,これは自分の持つ資質と呼応するテーマだと断じたのだ。自分が描くべき物語だと,135ページものネームをバリバリと切っていったのである。本作は,右翼がソ連の横暴さを非難するためのものでなく,左翼が戦争の悲惨さ/愚かさを訴えるためのものでもないのだ。ただ,オザワが描くべき作品だったというものなのである。

それ故に本作は,誤解を恐れずに言うが,面白い作品なのだ。井伏鱒二の「黒い雨」が優れた文学作品であるという以上に,面白い作品であるのと同じ意味で,エンターテインメントとして優れているのである。

いしかわじゅんは「いわゆる反戦漫画とか戦争漫画を」「あまり読まない」と言う。その理由はこうだ(「秘密の本棚」小学館,P.369)。

その多くが,苦しいと描いてしまうからだ。痛いと,辛いと,悲しいと描いてしまうからだ。現実の大きさに甘えて寄りかかり,表現することから逃げてしまっているものが多いからだ。

大きな事件があって,それを克明に描いていけば物語の形にはなる。傷を負って痛いと描けば,痛みはわかる。愛する人を失って悲しいと描けば,もちろんそれは伝わる。しかし,それは表現ではない。

これを耳が痛いと感じる人もいよう,ヒドイ言いぐさだ,戦争の悲惨さから目を背ける口実に過ぎないという人もいよう。

しかし戦後64年も経っているのだ。直接その被害を受けた当事者が言うならともかく,間接的にその話を聞き取り,それを「表現」しようというのであれば,少なくともそれをどのように読者に伝えるべきかは表現する者が真剣に考えるべきだ,と,いしかわじゅんは主張しているのだ。ワシはこの意見を支持する。

おざわゆきが書き下ろした本作が,いしかわじゅんの言う「表現」になっているか,と言えば,いしかわの意見は知らねど,ワシ自身は十分それに叶っていると,この2冊を読む限りは断言する。抑留そのものが国際法に則って正しいとはとても言えないことぐらいは主張しても良さそうだが,それもかなり抑制的。ソ連兵による扱いが非道であることを声高に主張することもあまりなく,ひたすら過酷な収容所生活が描かれるだけだ。それはオザワが描くべき所がそこにあるからなのであって,別紙でオザワが主張するように,シベリア抑留を告発することが目的ではないからである。そしてこの重苦しい,いつ終わるとも知れぬ極寒の地における過酷な労働生活は,「読ませる」物語になっているのである。

本作は3部作だそうで,多分今年(2009年)には完結すると思われるが,ワシはまだ未見である。それを楽しみにしている,というと悪趣味なようだが,面白い作品なのだからしゃーないではないか。大体,戦争漫画が面白くて何が悪いか,とワシはいしかわじゅんに成り代わって叫びたいぐらいだ。まぁそのうちどっかのプロパガンダに利用される可能性はあるけど,そうなったらなったで良いではないかとも思うのだ。たとえ思想のフィルタがかかっても,物語の面白さに違いはないのだから,どーせ使われるなら面白いものの方がイイに決まっている。原爆の悲惨さを伝える作品として丸木位里・俊の絵が今も流通しているのも,圧倒的な迫力があってのことだ。吉村の言う「煮えたぎるような熱気」の源泉を肯定的に描いた小林よしのりの「新ゴーマニズム宣言 戦争論」がベストセラーになったのも,左翼の反発を呼び起こすだけの圧倒的な表現のエネルギーがあったればこそだ。「表現」として優れていて,ワシの共感を呼び起こす「あざとさ」を持つものであるなら,ワシは積極的にその作品を支持していきたいと思っているのである。そして優れた「表現」が右にも左にも氾濫することで,「屈折」が複雑さを増して強固な地盤となり,現代日本の長い「戦後」が豊かになるとワシは信じているのである。

是非とも完結した本作を読んで,このエントリにその感想を追加したいと念願しつつ,コミケにも行けずにいじけている終戦記念日のワシなのである。11月のコミティアか年末のコミケには何としても出かけて3作目を読みたいぃ~ぞ~っと,オスの負け犬が掛川から遠吠えをお届けした次第である。

[2010-09-01 追記] 2010年8月15日付で完結編のVol.3が発行され,ワシは8月29日のコミティアにて入手した。3冊の中で一番分厚く,111ページの力作。収容所での共産主義洗脳活動のリアルな描写があって,骨組みとしての知識はあったものに「肉付け」される感じがして,このVol.3だけ取り出しても十分「面白く」読むことができた。

刊行が一年遅れたこともあって,民主党政権のもと,「戦後強制抑留者特別措置法(シベリア特措法)」が2010年6月に成立(朝日新聞)。洗脳された帰国者の共産主義活動が問題視されたことも,成立が遅れた原因であるらしい。そのことの是非は置いておくとして,ちょうど法律が成立した年に本書が刊行されたのは,意図せぬ偶然とはいえ,救済に間に合わずに亡くなった抑留者の慰霊としても相応しい。

[2012-06-26 追記] 小池書院から3冊分の同人誌を纏めた単行本が刊行されたので,そのデータを追加した。