[ Amazon ] ISBN 978-4-04-854164-0, \760

昔,アニパロ(アニメーションのパロディ作品)に嵌っていた若かりし頃のワシがいたと思いねぇ。原作もロクに知らないのにアニパロのマンガ(同人誌や商業アンソロジー)を貪っていたのだ。何が面白くてその手のものを読んでいたのか,今になってつらつらと考えてみるに,結局,マンガ作品としての「ゆるさ加減」に惹かれたのだと思う。

細野不二彦の「ギャラリーフェイク」に,偽物の美術品(フェイク)ばっかり収集している男が主人公の短編があったのを思い出す。その主人公がフェイクを好むのは,本物の一級品が持つ厳しさよりフェイクが持つ弛緩した雰囲気が好きだから,ということだった。間が抜けている,とも語っていたように思う。ヒドイいい草だが,当たっていると言わざるを得ない。そしてワシがアニパロ作品に感じた「ゆるさ」は多分,このフェイクフェチ男が好んだものと同じタチのものなのだ。長年に渡って競争の激しい一流少年誌・青年誌で活躍してきた細野にしてみれば,コミケなどの同人誌即売会に群れ集う数多のアニパロ作品は皆フェイクに見えるのかもしれない。いや実際フェイクなんですけどね。

実際,アニパロの多くはキャラクターの動かし方から崩し方,やおいや百合といった性的表現,ストーリーのたわいなさに至るまで,かなり類型的なものであり,いわゆる「萌え系」の表現と同質の「ゆるさ」を持つ。厳しい編集者のチェックを経て,何が何でも読者の目を惹きつけ,読者に雑誌をレジに持っていかせるだけの念が籠もった一流どこの商業作品に比して,自分と仲間内での満足を得るだけの内輪の表現で済んでしまう同人作品とでは,どうしても後者の表現が緩くなるのはやむを得ない。ましてや書き手の多くは二十歳程度の若者だ。「近頃の若いモンはこんなユルユルのものを書きやがって」と年寄りがギリシャ時代から繰り返されてきた文句を言いたくなるのは分かるが,そんな年寄りだって若い時代があったはずで,ワシから言わせりゃ全共闘時代の学生の社会と親への甘えっぷりだって相当のモンだったのだ。てめぇら自分のやってきたことを忘れて何言ってやがる,とイマドキの若者を弁護したくなろうというものである。

久々にアニメ「らき☆すた」に嵌ったこともあり,このアニパロアンソロジーが幾つか出ていたのは知っていたのだが,どうも食指が動かなかったのは,収められている作品が「ゆるい」ことを経験的に知っていたからだろう。昔は楽しめたその緩さを,今も楽しめるかどうか,自信がなかったのである。

が,今回意を決して一番表紙が自分にとって萌えているものを選び,購入して読んでみたのだ。ちょっと怖かったが・・・読んでみたら,昔取った杵柄が役に立ったと見えて,結構楽しめたのである。ま,11人(コンビ)(+イラストのみ5人)のらき☆すたアニパロ作品が収められている訳であるから,おのずと作品の巧拙には差が出てしまうのは仕方がない。巻頭と巻末の2作品を寄稿している「杜講一郎×さくらあかみ」コンビのものが一番絵とストーリーのバランスが取れているが,それでもマンガ表現は相当ユルいと言わざるを得ない。意味のない無駄ゴマはあるし,寝ているこなたの髪の毛を指に絡ませて言うかがみん一番決めのセリフが「・・・あまい」である。いや,あまいのはこのセリフが乗っかっているシチュエーションだろう,とマンガにウルサイおっさんとしてはつい前言を翻して突っ込んでしまうのである。どうせなら髪の毛を口に含んで唾液と絡ませつつ恍惚とした表情で言って欲しい・・・というのは頭が腐ってますかそうですか。

まあしかし若者が描くアニパロは今も昔もユルくて変わってないな~,ということを確認できただけでも収穫ではあった。そして原作の出版元,角川書店がこの手のアンソロジーを編んで出すようになった,というのも時代の移り変わりを感じる。メディアミックスの上に,ファンサービスの一環として公的に認められたアニパロをまとめて売り物にするんだから,骨までしゃぶってスープまで一滴残らず掠め取る,って感じですな。温泉場のでかい旅館が土産屋からカラオケボックスまで建物内に設置して客を完全に囲い込む,他の商売敵には一銭も渡さん!・・・って偏狭な態度そっくりである。それだけ商売としての出版業が厳しいってことなのかしらねぇ。世知辛いですなぁ。まあ角川の株主としては商売熱心なのはいいのだが,客を囲い込んだ結果,温泉街全体としては沈滞してしまった伊豆のどっかの温泉場のようなことになっちゃったら元も子もなくなるのでは・・・と一抹の不安を拭えないのである。

してみれば,版権なんぞクソ食らえ的に野放図な表現の場として成長してきたコミケは,さしずめ猥雑なカジノみたいなモンなんだろうなぁ。たとえ取引されているものの大部分が緩かろうと,その中からきっと緩さを脱した煌びやかなモノが生まれてくるのだろうから。

11/17(月) 掛川・霧後晴

朝起きてカーテンを開けたら一面の霧。へー,珍しい。霧の朝は必ず晴れと言われているが,それに違わずいい天気となる。気温も鰻登りで,講義を二コマこなしたら汗かいた。ふー,しんど。しんどかったおかげか,個人的に良いニュースが届く。詳細は後ほど。

おお,とりさんの新刊がついに! しかもVol.1! ってことはVol.2を期待してもいいのか?・・・って,「てりぶる少年団」の前例があるからなぁ。どーなることやら。

ふーん,ICIAMから視察が来るのか。オリンピックの招致活動では大変豪勢な接待が行われるそうだが,多分これはそうはならないだろうなぁ。JSIAMにもJMSにも金はなさそうだし,新橋で芸者遊びなんてしている学者先生は多分皆無だろうからさぞかし無愛想なものになるのであろう。まあ相手もそんなもの望んでないだろうしねぇ。しかし実際に誘致が成功したらしたでえらいことになりそう。役に立ちそな中堅どこの研究者は全員借り出されるだろうしなぁ。あ,ワシは役に立たないからカンケーないか。

/.Jで,Google公式SEOガイドが出たことを知る。ふーん,ごく常識的なことばっかり書いてあるが,その常識的なことをキチンとやることが大事,ってことだな。やさしい英語なので,ゼミ用資料にはちょうど良いかも。まあ××××××には無理だが。

研究費で買ったASUSのNet BookでFlets Spotを使えるようにと,みかか西に連絡してLet’s Note R3のMacアドレスを削って新たにASUSのアドレスを登録してもらう。

しかしこの手続き,なんでいちいち電話口でやらねばならんのか。「えーと,削って欲しいMacアドレスはXX-XX-XX-XX-XX-XXで,新規に登録して欲しいのはYY-YY-YY-YY-YY-YYです」で,これを復唱してもらって手続きを終えるのだが,面倒なことこの上ない。

兎も角,登録は終わったので,次週水曜日から使えるようになるとのこと。これで東京行きにはあの重たいMacBookを担いでいく必要がなくなる。もっとも,本格的に計算したけりゃ持っていかざるを得ないのだが。今度のおニューサーバ,結構余力がありそうだから,そっちで計算するようにしようかしらん。domainを絞ればsambaもいける・・・かな?

あ,そうそう。Core i7マシン(920だけど),発注しました~。楽しみ~・・・って,ちゃんとCentOSがインストールできるのかしらん? ちょっとドキドキしております。ついにHDDも1TB。メインメモリは6GB。全く,人間どこまで贅沢になるんだろう。Atomがこれだけもてはやされるのも,「もーいい,もーこれ以上早いマシンはいらん,デンキを食いまくるマシンも不要,Windows 7なんてもってのほかじゃ!」というユーザが増えたからなんだろうなぁ。分かるけど,でもワシはまだ早いマシンがほじぃいのよぉ~っとくらぁ。

何か今年は研究費がまだ余っているので,卒研が済んだらまたぞろCore i7マシンを組んじゃうかも。今使っているPentiumIIIマシンがそろそろ限界で,ATA HDDがすっ飛んだら引退してもらう予定なので,次はCore i7上でVMwareをいっぱい動かしてGUIでLinux実習ができたらなー・・・と計画しておるのです。はい。ま,実現できるかどーかは実験やってからってことになるけど。70人程度を同時に接続させて使えるよーにするにはCore i7マシンが何台必要になるのかな~?

さて,ボチボチやって寝ます。

11/16(日) 掛川・曇

どんよりドヨドヨの日曜日。寒さはちょっと和らいだ。冬になると,ピーカン晴れが朝方の地上の熱を奪い,日中にどかっとその借りを太陽の熱として返却するので寒暖の差が激しくなる。空に雲が満ちると,暖かくならない代わりに極端に寒くなることもない。雲が地球の気温のスタビライザーの役割を担っていることがよく分かる。ミランカの「博士の知らないニッポンのウラ」第39回のゲストの話を聞いていてそのことを思い出したのであった。池田清彦のブレーンはこの人か,ということも。

池田清彦で思い出したのだが,専門家という人種の言い回しのテンプレートとして,「常に悲観的な予測を述べる」というものがある。怪しげな占い師の予言もこれと同じたぐいの物で,見通しが暗いことを言っておくと,当たれば予測の確かさを誇れるし,外れてもまあ大目に見て貰える。逆に,楽観的なことを語ると外れた時の反応が激烈になる上に,当たっても人々の期待がふくれてインフレーションを起こしがちになるので「なんだ期待値よか全然低いじゃん」と舌打ちされてしまうのだな。

大体,未来のことなんぞ分からない(by 内田樹)のである。理論たって過去の経験の蓄積から導き出された物だから,未知の突発的・乱数的な事象を言い当てることなんてできっこない。せいぜい常識的な専門家の予測に乗っかった未知パラメータに基づいて過去のデータから外挿されたものを差し出すぐらいが関の山である。今回の金融崩壊だって,過去のバブルの経験から「そのうち弾ける」ということは予測できていたけど,それが「いつ起こるのか」ということを正確に予測できたエコノミストは皆無だったでしょ? まあ,崩壊してから「ほら見たことか」という輩はイッパイいたけどさぁ,それって正に悲観論のテンプレートに乗っかっただけじゃんよ,とワシなんかは言いたくなる。

しかしまぁ,言論という口先だけで商売する人間にとっては,悲観論テンプレートという安全パイを使うのもまあ仕方がないという事情もあらぁね。基本的には芸人,タイコ持ちと同じ人種なのであるから,お客様に媚びるのは当然。真に信頼の置ける専門家を見分けたいなら,

1.過去の言動の傾向

2.具体的な打開策を提示してきたか?

3.2の成功率と失敗した時の言い訳(責任を他に押しつけてないか?分析が出来ているか?)

の分析ぐらい,自己責任としてやっておくべきだよね。大店の主人はこのぐらいのことは江戸時代からやってきた訳だし。してみれば,これから先,重要になるのは専門家を見分けるリテラシーってことになるのか。

専門家繋がりで思い出したので引用しておこう。内田麻理香による「変人不等式」(P.57)なのだが

数学者 > 物理学者 > 化学者 > 生物学者

という順なのだそうな。提案者は自分の「偏見」と言っているけど,実情をご存じの方々はかなりの割合で肯定されること間違いない。ワシも認めるし。あ,ちなみに「応用」が冠に付くと大分マイルドになるらしいです。ちなみにワシは自他共に「いい性格の奴」と認められておりますので誤解なきよう。

今日もボチボチ過ごします。

11/13(木) 掛川->京都・晴

朝一の新幹線で京都へ。ピーカン晴れである。

放射冷却になりそうだが,それほど寒くない。早く着きすぎたので,宿に荷物を一部預けてお東さんに参詣に行く。一応これでも檀家なので。すると,ありがたいお言葉を頂いた。

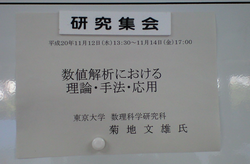

このお言葉を胸に,京大数理解析研に。

さて悩みは深くなったかなぁ? まあワシの仕事はずいぶん進んだ。何せ,会場の床に内職用のコンセントが増設されていたのである。

つーことで捗りました。しかし今回の研究会は難しげな話が多いなぁ。数値解析も数学理論化が進展していくんだろうなぁ。

夜は何やら一生懸命何かの弁解つーか弁護をしていたような気がするが,まあ気のせいであろう。気のせいである。

さて,風呂入ったら寝ます。明日も朝から内職・・・じゃなくて研究会である。

11/12(水) 掛川->浜松->掛川・曇

今週に入って一気に冷え込んだな。今日は薄いセーターを着込んで浜松に出撃。久々に黒板の後ろで工事されるが文句を言うのも面倒になって放置。ワシもおとなしくなったものである。

毎回150名以上の課題をチェックするのは手間であるが,出来がいいので助かる。悪い人も5%程度はいるけど,このぐらいなら許容範囲か。今年は人数も多いので中間レポートはカット。楽させてもらうつもり。

おやぁ~,土屋賢二先生のサイト,掲示板が閉鎖されている。うーむ,忙しくなったのかメンド臭くなったのか,はたまた絶賛だらけの書き込みに辟易したのか著作を千冊買ったり現金をお茶大に送付する読者が現れなかったせいか。なんだ全部ワシのせいなんだ(違)。とまれ,お疲れ様でした。

そーいや,唐沢なをきさんとこの掲示板もシラン間になくなってたっけ。spamを排除していつ来るともしれないお客を待ちつつ掲示板を維持する手間を考えると無理もないか。してみれば,ワシのblogもTrackbackやcommentをonにしていたら個々まで続かなかったかも。mixiが流行る訳だ。

中野晴行さんとこも,ちょろっと愚痴をさるさる日記に書いたら反響が大きかったようで,サイト丸ごと閉鎖ってことになってしまったなぁ。「客員」教授ってポストについての不満だったのだが,無理もないというか,非常勤講師同様,使い捨てっぽいニュアンスが伴うものではある。もっとも客員とか特任とかが冠に付くポストの扱いは大学毎にバラバラで,単なる肩書きだけというレベルから,ほとんど専任教員並みというところまでいろいろあるようですけどね。京都精華大の場合がどうなのかはよー知りませんけど,それなりに丁寧に扱っているよーな印象があるんですけどねぇ,どーなんでしょ?

さて,取りかかっている論文だが・・・いくら何でもオリジナリティなさ過ぎだからなぁ,あれと組み合わせるっつーのがベストなんだが時間が・・・でも1月ぐらいにはそっち方面の応用にも取りかからないとな。うまくすれば北京で喋るぐらいのネタには発展する・・・かもしんない。次年度の卒研課題にも繋がるしね。

最近,「あれなんだったっけ?」と忘却の彼方に飛んでいった物事を思い出すためにググるとこのblogの記事が出たりすることが増えてきた。ちょっと前なら「ワシのサイトもメジャーになったものよのぅ」と悦に入れたものだが,肝心の忘却物を思い出す役には全く立たず,自分のバカさ加減を自分で見るハメとなる。うう,筆禍は巡る,どこまーでーもーっとくりゃぁ。

それよかサイト移転作業が滞っちゃって困っている。今月はもう無理かも。本年末でこのサイトはなくなっちゃうので,遅くても12月中にはなんとかしなきゃぁ。いや,もう移転自体は大体出来ているんだけど,MovabletypeをVersion 4にしようとしたところで嵌っちゃって・・・。うう,焦るけど他にもやらなきゃならんことが一杯イッパイ。ふー,頑張るしかないなぁ。

さて明日も早いし取締役社長にせっつかれてもいるので(謎),今日はもう寝ます。