ふ~,微妙に寒くなってきたかな? 冷気を感じて暖房を入れるとちょっと暑すぎる,そんな感じ。設定温度はそんなに高い訳じゃないのだが,体全体が夏の熱気から秋の冷気に慣れてきていて,23度ぐらいでもちょっと暑く感じてしまうってことだろうな。エアコンが手放せない現代人でも,肉体は原始時代同様,外気温に合わせようと体質調整を図っているのだろう。あと一万年ぐらいすると人間はすっかり機械と一体化するのだろうがね。米ソ冷戦時代が終わって人類が滅ぶという気分がすっかり失せてしまったが,そうなるとそれはそれでツマランという気分である。

ダラダラと研究費を使わずに来ていたら,とうとうCore i7の発売間近となってしまった。腐ってもQuad-coreだし,920あたりなら15万ぐらいで本体が買えるようだから,今のところはこれにSSDをくっつけてMySQLサーバマシンとして遊ぶ予定。問題はGraphicsカードだな。X.orgの対応がおっ付かないよーな気がするが,ま,買ってみてからのお楽しみってこってすかね。

ん~,東北新幹線,再来年には青森まで完成するようだ(読売新聞)。今んとこ使う予定は全然無いな。たとえ札幌まで伸びても,帰省の時は羽田から飛行機を使うよなぁ。静岡空港はいつ出来るのやら分からなくなっているし,当分羽田通いは続きそうだ。

そろそろ本年の締めを考える時期となった。で,業績一覧表を作成してみる・・・うーむ,T君に講演をやってもらった分を含めて5講演かぁ。少な~。どーも今年は鬱気味だったからなぁ。そーいや,引越後は燃え尽き症候群に罹る率が高いそーな。多分ワシのもそれ。3月は引越でドタバタ,4月以降は落ち着いてきたものの徐々にテンションが落ちていったからなぁ。近頃やっと復活しつつあるけど,こーゆー人生の大イベントは一人でやるモンじゃないなとつくづく思う。まあ自業自得なんだけどさ。

それでも昨年までの余韻があったおかげで査読論文もゼロじゃないし,全部あわせると人並み程度はやったことになる。単著が多いワシとしては上出来かな。来年こそはコンスタントに査読論文のネタを増やしていこうっと。目標は50までに30論文!・・・あと20本,頑張りまーす。

論文執筆開始。11月いっぱいに目処がつけば自分へのご褒美を何か用意しなくっちゃな。今週後半が勝負,と。

何かむちゃくちゃムカつくことがあった筈なのだが,キーボード向かったら途端にど忘れ。まあ大したこっちゃ無かったってことなんだろうな。忘れよっと。年である。

寝ます。

11/8(土) 掛川・?

一日引きこもって査読レポート書きに勤しむワシなのであった。ふひ~,ワシの判断はこれで確定したけど,さーて,メタレビューアはどう判断すっかなぁ~。前に査読やったときには,ワシともう片方の査読者と全く判断が割れてたのを,メタレビューアが完全にワシの意見を採り上げて最終判断してた。まあつまりはそれだけ気合いが入っていた査読レポートだったってことなんだろうが,今回はどうかしらん?

しっかし査読っていい加減な奴はホントにいい加減な読み方しかしないから困る。今は殆どないだろうけど,十年前ぐらいまでは,その雑誌に査読論文を一度も書いたことがない奴(誰とは言わないけどさぁw)が査読者してたってこともあったぐらいだし,酷いのになると「これは興味深い」とか「これは誤っている」とロクに理由も書かずに一言だけで済ましたりするしな。投稿する方は真剣に書いているんだから,査読する方だってきっちり読むのが礼儀ってモンでしょうが。

つーことでお仕事終了。今度こそ,査読される側に回らんとなぁ。今月中に何とか投稿準備は整えておかねば。しかしオリジナリティの点が・・・くっ苦しいよなぁ。まあ読む人次第,だとは思うんだが。

あ,松尾オバサンの書評だ。そっか,オバサンは谷川史子のデビューを直接見てないんだな。うーむ,そーゆーすれ違いもあるのね。

最後にオバサンは

ところで、独身女性の心情を描いた作品は多々あるが、独身男性の心情をテーマにした作品は少ないような気がする。独身女性が多ければ、それだけ独身男性も多いはずなのに。男は語らずだからなのか、独身男の日常が漫画にならないほど平凡だからなのか、男性は独身であることにそれほど意味を感じていないからなのか。ぜひ独身男性の心が知ってみたいと思うのだが、どうだろう。

と言っているのだが,一応独身男性として言わせて頂くと,「それ程意味を感じていない」つーよりも「語って面白いと思っていない」というのが正確なところかと。津野海太郎さんとか海老原武さんとか関川夏央・山口文憲さんみたいに自分らのひとりものライフを語っちゃうオジサンたちが珍しいんでしょうなぁ。その意味でこれらの文献は貴重な訳ですよ。ええ,お分かりでしょうか?>松尾オバサン

風呂入ったら寝ます。

11/5(水) 掛川->浜松->掛川・?

晴れてたよーな,曇っていたよーな。ちょっと気温は下がり気味。講義中も汗はかかなくなってきたな。

Flash PlayerをAdobeからの指示に従ってupdateかけたらJR東海のWebでこんな表示が出るようになってしまった。

最新版にしたからこうなったんだがな。まあ見られなくても支障はないけどね。

救いようがない知財本部の報告書に怒りを(日経新聞)

おー,頭に血が上ってますなぁ。まあ「ネット側に肩入れ」しているワシとしては評価すべき内容ってこってすな。

ざまぁwwww!!!!!

と叫びたい気分でありますよ。

しかしここまで怒るんなら,コンテンツホルダー側が,角川書店やJASRACがニコ動やYouTubeと正式契約したり,手塚プロがネット上でコンテンツ公開したりする動きを封殺できなかった無力さに思い至るべきだよなぁ。収入欲しさに「著作権無法地帯」として成長してきたサービスを自ら認めちゃった上に,「既存の流通経路は確保しておきたいからネットに対する法律の縛りをきつくしろ」って主張をするのはあまりにも都合良すぎ。小室事件で著作権商売の印象が悪化している現状では,世間の支持は得られそうもない主張だよなぁ。それでも世評に逆らって怒りをぶちまけているのは,皮肉を抜きにしても尊敬に値する。が,受け入れるなよ>知財戦略本部

してみれば,YouTube→ニコ動が開いちまったパンドラの箱から飛び出たモノの影響って相当なモンだったってことだよなぁ。原爆が開発されて核の時代がやってきたように,著作権って奴もthe Internetに解き放たれて,「使ってもらってナンボ」の時代がやってきたってことか。

久世番子さんの全プレ特典が届いた。

裏表紙には

なんて表示も。新書館刊行の同人誌だな。うーむ,オマケにしては書き下ろしが多くてナイスです(古)。

さて査読レポートだが・・・うーむ,微妙な内容だなぁ。参考文献を引っ張ってきて勉強しながら読んでいるのだが,新規性については?だけど,役には立つかなぁ,大体まだこの内容だと研究途中結果報告って感じなんだが。元のアルゴリズムの精神を生かしてないし・・・うーん・・・明日一日読み込んで結論を出すことにしよう。

しかし人の論文を読んでケチ付けるってのは「人のふり見て我がふり直す」ことが多くて面白い。そっかー,こーゆー形式で書くとマズイよなぁ,とか,あ,これは使えそうとか,考えるところ多し。

小室哲哉のTMネットワーク時代に思いを馳せつつ(好きだったんだよー),小浜大統領の手腕に期待しつつ,つらつらやって寝ることにします。来週後半は京都で内職の日々を過ごす予定。

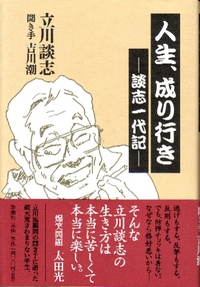

立川談志・吉川潮(聞き手)「人生、成り行き -談志一代記-」新潮社

[ Amazon ] ISBN 978-4-10-306941-6, \1400

ワシは談志にとってはいい客であった試しがない。ライブで本人の落語を聞く機会があったのは2回,一度目は「五人回し」,二度目は独演会にてジョーク集と「らくだ」・・・だったのだが,どちらも最後は本人による自作解説みたいなものがオマケについていて,容易に幕が下りなかった。噺が終わっても今の自分の落語についてあれこれと「批評」するのである。

正直言って興ざめした。噺自体は,さすが長年名人と言われてきただけあって面白いと思ったし,客席も湧いていたのだが,ワシにしてみれば「てめぇの落語を聞きに来たのであって,評論家の講釈を聞きに来たんじゃない!」という気分もあるのだ。もちろん,この「批評」も含めて談志の全てを愛して止まない熱烈なファンが多いことは承知している。しているが,まあワシみたいな普通の話芸を楽しみたい「二流の客」にとっては,芸術を目指そうというなら金取るな,黙って普通に楽しませろ,という気分にもなろうというものである。以来,ワシは談志の落語を聞きたいと思ったことはないし,多分,この先も自分から積極的に聞きに行くことはないだろう。高いチケットの割には外れが多い,と言われるのも頷ける。

しかし純粋に批評を批評として取り出してみれば,結構真っ当なことを言っているのだ。「落語は人間の業の肯定である」から「落語はイリュージョンである」,その他もろもろの社会時評,人物批評・・・ふん,なるほど,と思わせる箴言が七割ぐらいは入っているのだ。してみれば,落語より対談鼎談のたぐいの方が,今の談志の強みが生かせるのだろう。MXテレビで今年(二〇〇八年)の八月まで放映していた野末陳平との番組が中断しているのが惜しまれる。ま,ノドの調子が相当悪化していたのでやむを得まい。十分治療してから出直して欲しいものである。声があれだけしゃがれていると相当聞きづらい上に痛々しくて気の毒になってくる。「悪童」として名を馳せてきた談志にとって,人様の同情を買うってのは不名誉なことこの上ないだろうしなぁ。

そんな悪童・談志の人生が本人の語りによってコンパクトにまとめられたのが本書である。立川流顧問作家・吉川潮が語りをリードしているせいもあってか,人生の履歴が時系列に沿って並べられており,至極読みやすい。談志自身の文章だと,昔はともかく近年のモノは特に毀誉褒貶が激しくて落語同様,普通の平易な文章を好むワシみたいな「二流の読者」にとっては至極付き合いづらいものとなる。晦渋なところが全くない本書は,談志自身による「あとがき」を除いて,至極常識的な文章で綴られているのである。

しかし語られている人生そのものは波瀾万丈,とゆーか,本人自身が平穏無事でない道を突き進みたがるせいもあって,五代目・柳家小さんに入門してからの歩みは相当乱暴である。本業の落語のみならず,キャバレーの余興で天下を取り,勃興しはじめたテレビに進出し,余勢を駆って衆議院議員選挙に出て落選,次に出た参議委員選挙では何とか全国区で最下位当選を果たすも,沖縄開発庁政務次官を辞任するハメとなって国会議員は一期で廃業,落語に専念するかと思いきや,六代目・三遊亭圓生にくっついて落語協会を飛び出しすぐに出戻り。その後,真打昇進試験でのゴタゴタが起こると再び飛び出して立川流を創設,志の輔,志らく,談春を初めとする優秀な後継者を育て上げるに至るのだ。まあ乱暴という他ない人生である。

一貫していたのは,本職を噺家と規定し,国会議員の在任中も寄席に出続けていたことだ。普通なら廃業するか,徐々に落語界からフェードアウトしていくか,タレントに転業したりするのだろうが,小さん譲りの古典落語を語る仕事は絶対に手放さなかったのだ。しれみれば,かような波瀾万丈な歩みの全ては落語のための人生修行ということだったのか,と思えてくる。

そんなに落語を極めたいなら,余計な批評なぞ交えずにフツーに名人路線を目指せばいいのに・・・というのは,多分,立川談志の芸術指向を理解できない一般人の戯言に過ぎないのだ。記者会見を乗り切るためにアルコールに頼って政務次官をしくじるぐらい,実は胆力というか度胸のない臆病者の癖に(威勢はいいけど腕ずくの喧嘩も出来ないらしい),自分の野心に忠実に行動し,近視眼的にはバカみたいな失敗を繰り返すけど,大観すれば落語界のみならず日本の文化全体にかなりの良い影響を残してきたのだ。もし行動を起こしていなければ,今以上に鬱屈を抱えていた可能性も高い。やりたいようにやってきて,自分が育ててきた芸人としてのDNAも弟子に継承されているのだから,まあそんなに悪い人生ではなかったと言えるんじゃなかろうか。

落語はともかく,もう少しの間,この談志という人物の吐く言葉を聞いていたいような気分にさせてくれるのが本書なのである。まだ「談志が死んだ」となるまで時間はあるようだから,それまでに目を通しておいて損はない。落語は・・・ま,聞く人間を選ぶので,あまりお勧めはしないでおく。

10/31(金) 東京->掛川・曇

定宿でない菊川のホテルで起床。設備は多少ボロっちぃが,ベッドは大きいし,菊川駅からは近いし(徒歩1分),まあワシには十分かな。今回は直前に予約を取ったので定宿は全部蹴られてここになったという次第。一応東京の定宿に加えておくか。

昨日からMySQLカンファレンスに来ている。

全く有休だってのにこんなのに自腹切って(参加費はタダだが)新幹線乗って来るワシってホント偉いわ。

場所が東京駅日本橋口直結のビル。ワシみたいに新幹線ユーザには大変使いやすい場所。

会場は大盛況で,ワシが参加したセミナーは全部満席であった。

ソフトウェア関係のカンファレンスって,特にOpen Source系だとワシみたいにGパンのニーちゃん(ワシは既にニーちゃんではないが)ばっかという印象があったが,この会場ではかなり少数派。ほとんどがダークスーツをビシッと着こなした若い勤勉(そう)なサラリーマンだった。むー,SUNが買収したってこともあるんだろうけど,RDBMSの用途ってのがかなりふつーのビジネスの現場で浸透してるってことなんだろうな。

色々勉強になったが,個人的に面白かったのはAmebloさんとCocolog(@nifty)さんのMigrationのお話。どちらも別のRDBMS(OracleとかPostgreSQLとか)からMySQLへのコンバートをした時の苦労話とか技術的な詳細のお話しで,非常に為になった。まー,MovabletypeがVersion 4になってからRDBMS必須となった理由も分かるよな。こうして全てのデジタルデータはRDBMS(MySQLも含めた)へ吸い込まれていくのだなぁ。

ついでに休み時間を利用して神保町をぶらついて森毅の旧本を入手。詳細は後ほど。あ,パチモン買うの忘れた。

他にもいろいろ新刊本を入手したので,それについても追々ご紹介していきます。今年の年末は赤軍派特集になったりして。

富士山はまだ冠雪しておりませんでした。

冬はまだ遠い・・・かな?

明日も速いのでもう風呂に入ったら早々に寝ます。