[ Amazon ] ISBN 978-4-594-05615-5, \1333

いや~,本屋で著者名を見て即ゲット。そのまま自宅で寝ころんでぱらぱらメクリ始めたら,これが止まらない。やめられない(古)。著者としては立川談春青春期を描いたつもりなのかもしれないが,ライトな一落語ファンとしては,立川流草創期の師弟と弟子の濃密な関係が,談春的落語同様,切れ味の良い文体を通じてビビットに伝わってくる方が興味深かった。立川流では同期(入門は一年違うそうだが)の志らくが多くの著作を出しているが,談春の方は多分これが初めての単著じゃないのかな? 香盤が近いのに,芸風が対照的で,しかも師匠・談志の芸風を綺麗に二つに分離したような,明確な個性の違いがある二人なので,とかく比べられることが多いのだが,書いたものを読む限り,両人とも落語と人生に対して生真面目,という点では一致しているように思える。それにしても,面白かった。泣き笑いがこれだけ充実している読み物はナカナカ少ない。帯に推薦文を寄せている福田和也が噺家としての談春を買っているのは知っていたが,エッセイもイケると踏んだのはさすがである。おかげで充実した半日を過ごすことができたので,福田先生に感謝感謝である。

それにしても,本書を読んで思うのは,「才能」ってのは,つくづく自分では分からないものだということである。いくら好きでものめり込んでも,ダメなものはダメ。ましてや噺家という,人気が取れてナンボという商売では,自分の努力が報われる可能性の方が少ないという厳しい世界である。才能のあるなしは若いうちになるべく早く見極めてやり,ダメならやり直しが効くうちに引導を渡すのがせめてもの親切というものであろう。そういう意味では立川流家元の芸道エリート主義(二つ目昇進には50の持ちネタ・歌舞音曲を一通りこなせて講談の修羅場を語れることが条件)は,一見厳しいようだが,愛情溢れる措置とも言える。

しかし,自分の力量がどの程度かも分からない前座修行中の身の上では,このような条件は相当ハードルの高いものに見えるらしい。しかも,客前で芸を披露する機会も少ないから,自分の藝がどのぐらいのものになっているのかも把握できない。家元から提示された条件をクリアすべく,結果はどうあれ,努力(家元を喜ばす工夫も含む)する他ないのである。談春は志らくも含む4人の前座と共に日々修行に励むのだが,本書を読む限り「自分の藝が良くなった!」というカタルシスを得たという描写は殆どない。わずかに家元から褒められる(案外褒めることが多いらしい)言葉が枯れかけた情熱を奮い越してくれる程度だ。

本書のクライマックスはこの二つ目昇進にあるのだが,そこに至る過程は「がむしゃら」そのものである。訳のワカラン魚河岸修行あり(でも魚は扱わないのだ),ハワイまでへ連れて行かれて家元の破天荒な行動に振り回されたりと,今や名人への道を着々と築きつつある著者だからカラッとした描写ができるのだろうが,当時はそれどころではなかったろうな・・・という前座修行時代だったようだ。まあ,噺家ならばみんな似たような経験をしている訳だが,何せ立川流,しかも家元もまだ元気だったから,並の人間ならとうに逃げ出しそうな,そして実際大多数は逃げ出してしまうような有様である。前座修行は,家元も言うように,不条理に対する忍耐力を付けることが一番の目的なんだろう。そしてその不条理に耐えた者だけが資格を得ることができる,それが噺家というものなのだ。

二つ目までは同時昇進だった談春と志らくだが,真打昇進では後輩の志らくに先を越されてしまう。このエピソードは本書の最後「誰も知らない小さんと談志」に描かれているが,これを読むと,その昔,談志が円楽に真打昇進を追い越された,という事件をどうしても思い出してしまう。この時は相当談志も騒いだようだが,円楽も大した玉で,どっしり構えていたらしく,談志も直接円楽に苦情を述べ立てたことはなかったようだ(円楽の本に記述がある)。しかし・・・何というか,因果は巡る,世代が変わっても・・・と,思わせる話である。

当然,昇進を追い越された談春の気持ちを一番理解していたのは家元・談志であり,小朝に「談春さんはどうなさるおつもりですか」(P.266)と聞かれてシドロモドロになったのも無理はない。その後については本書を読んでのお楽しみということにしておくが,この先に小さんと談志の強い絆を知らしめる展開が待っているのである。ミステリーか?というぐらい,年甲斐もなく,読んでいてドキドキしてしまった。

落語ファンならより一層楽しめる本書だが,知らなくても,「へぇ~,噺家ってこういう修行をするのか」ということが,楽しみながらよく分かる本である。談春処女エッセイにしては見事な出来。久々に談春落語を生で聞きたくなってきたが,今や談志以上にプラチナチケットになってしまったからなぁ。談志家元の前に除名前のブラック,談春が出演した立川流一門会を思い出して,飢えを凌ぐことにするかぁ。

4/22(火) 掛川・?

ふひ~,何とかFFTテキスト,最後の章で漕ぎつけた~。つーても,この調子で当初の予定通り進めようとするとドハマリになりそうなので,もうちっと中程を懇切丁寧に書き直す必要がありそうだ。その作業はまた明日っつーことで一つよろしく。・・・しかし,複素解析の初歩に触れつつ,複素形式のFFTまで関数解析的説明で強引に突き進むってのはやっぱり無茶だった。

あっちこっちのテキストやらWebやらひっくり返して調べまくったが,結局一番シンプルにFourier変換を解説しているのは奥村先生の本だった。三角関数の補間→複素形式で表現→逆変換もこれで定義しちゃう,って形式なので,定積分の近似とか持ち出さなくても離散バージョンのまま完結してしまうのである。うーん,さすが。でもFFTの数値的性質の良さについて触れようとすると,森正武先生のお力が必要になるのであるな。世の中そーうまくいかない。

SIAM Newsの最新号(No.3, 2008)に,Trefethenオジサンのエッセイが載っている。”G.H.Hardy, Applied Mathematician”ってタイトル。中身をざっと読むと,第2次大戦後にオジサンのご両親が購入した古本の中に(理系の父上が買ったらしい),ラマヌジャンを見いだした純粋数学者ハーディが,学生時代は物理学で才能を発揮していたという証拠を発見した,という内容。世の中の役立たずを自伝(ワシは未読)で公言していたのに,結局今では彼とラマヌジャンが取り組んでいた数論も応用的価値を見いだされ,やっぱり偉大な数学者は「応用数学者」としても優れていて,その証拠はこれだったってことを言いたいのかな? さっぱりした英語で,ミステリーチックに書いてあるのはさすがである。

それにしても,SIAM NewsやReviewに比べて日本の応用数理は読むところが少ないよなぁ。まんざら知らない訳でもない方々が編集に携わっているので,あんまし悪口を言いたくはないのだが,ページ数は減るわ,内容はつまんないわでは,何のために岩波バックに付けて高い編集費用かけて作っているのやら。ワシにとってはメインの学会なので,潰れてしまっては元も子もないのだが,この体たらくではこの先が不安である。

個人的には,日本独自の記事はお知らせ以外は全廃して,SIAM Reviewの記事の翻訳を大量に載っけるって方が,よほど訴求力があるし,商売としても堅いんじゃないのか。ついでに翻訳はPDの方々に仕事の一環としてやってもらえば,業績も稼げるし,多少なりとも銭にはなるし,いいことづくめじゃないの?

Apache for Win32がVistaでまともに動かないと以前喚いたのだが,最新の2.2.8をダウンロードしていインストールしたらあっさり動作した。UACも切ってないのに何でだろ? まあ動くに越したことはないのである。滞っていたサーチエンジンテキストもこれでWindows用の記述が進むかな?

うっかりしていて本日がSWoPP2008の講演申し込み締め切りなのを忘れていた。慌てて登録する。今回からは行列固有値計算研究会(ワシの勝手な略称)も正式に加わったので,そっちで喋ってもいいのだが,今年で最後になる紙印刷される報告集がないので,結局第2希望ということにしておいた。HPCの方は既に登録予定数を超えていたが,大丈夫かな?

さて,つらつら書いているうちに日を跨いでしまったので,今日はこの辺で。明日明後日が一番タイトな日となりそうである。もう一頑張りしまっしょうぞ。

さて,つらつら書いているうちに日を跨いでしまったので,このぐらいで。

4/18(金) 掛川->浜松->掛川・雨後晴

お掃除の神ご帰還。本日は午前中,落雷を数回目撃する。5階からの眺めはナカナカ素敵ではあるが,稲光があれだけ鮮やかに見えるのはあまり気分のいいものではない。ハッキリ言うが,ワシは雷が怖いタチなのである。でも音はそれほど響かないなぁ。窓ガラスが分厚いせいかな?

非常勤講義2回目。前回よりも受講者が増えているってのはどーゆー訳だ? みゃー先生によると,受講者66名ってのは割と多い方なんだそうで・・・舐められたかな? その割には,複素数の四則演算の演習問題に結構ミスがあったが・・・この先ちと不安である。でもまぁ時間もないことだし,明日明後日でテキストのゴールは仕上げてしまう予定。どーなりますやら。

Lorenzアトラクタの発見者,死去とのこと。90歳ってぇのは大往生だが,思ったよりお年だったな。/.Jでは上田先生の業績も紹介されていたが,それなら最新作「カオス現象論」も宣伝してやれよ,と思った。ついでに,昨年の応用数理年会での講演もYouTubeにupされていたのでご紹介(Part1, Part2, Part3, Part4, Part5, Part6, Part7, Part8)。・・・OZ先生がバッチリ写ってて笑えました,個人的に。

そーや,上田トシコさんもお亡くなりなっていたのだった。高野文子が「フイチンさん」を好んでいたってのを聞いていたが,絵に関しては確かに洗練されていたよなぁ。対極には長谷川町子のもっさりした絵があったが,晩年は上田トシコほどではないにしろ,どんどんシャープな線になっていったから,上田さんは時代を先取りしていたってのは確かだよね。合掌。

東京都市大学? ふーん,武蔵工大が名称変更かぁ。都立大が首都大になっちゃったので,この名前も堂々と使える訳か。都立と勘違いしそうな名称だが,ネーミングとしてはカッコイイ・・・のかなぁ?

宅急便,3回も連絡があったのに全然時間通り来ない。どーなっているんだと苛つきながら問い合わせたら,旧住所の方への荷物だった。電話番号は変更なしだったので,相手も気が付かなかったらしい。・・・ってことは,前のアパートはまだ空き室のままってことか。

風呂入って寝ます。

4/14(月) 掛川・雨

4月に入ってからは天候不順。雨が多い。春の長雨かなぁ。梅雨前にあまりジトジトして欲しくないのだが。せめてGWぐらいはカラリと晴れて欲しいものである。

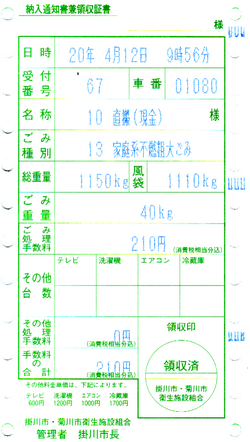

土曜日は使い道がなくなって粗大ゴミと化したPCデスクを市の資源センターへ捨てに行く。引越シーズンも終わっているし,受付開始直後の午前9時過ぎには到着したのに,20分近く待たされる。で,結果。

40kgで210円だから,待たされた甲斐があったというものかねぇ。これで我が家の引越作業は全て終了した。ふ~,長かった。今後10年はこういう作業とは無縁でいたいものである。

昨日はお掃除の神ご接待のため,伊良湖から豊川稲荷へドライブ。ソメイヨシノはとうに終わっていたが,八重桜がちょうど満開だった。

さーて,本日から本格的に講義開始。頑張って今年も働きましょうぞ。

では行ってきます。

4/12(土) 掛川・?

第一回目の非常勤講義,終了。こーゆー話をしたのだが,途中で放棄する学生さんもチラホラ。もっと沢山脱落させるべきという意見もありそうだが,せいぜい50名程度の受講者をこれ以上減らしてもなぁ。JABEEなんてのは教員からの悪評たらたらなものだが,受講者数制限については数少ない利点かなという気がする。まあ次回は高校レベル(つーても複素数の四則演算も怪しいという方々もいらっしゃるのでちょうどいいかも)になるので,ご勘弁を願いたいものである。GW後には全部テキスト完成を公言してしまったので,4月中はこれと某シンポジウムにかかりきりになる予定。ああ,のんびりぷちめれっていられた時間が懐かしい(でも現実逃避したくなったら書くかも)。

つーことで,講義終了後はやたらに疲れてしまったので,帰宅して風呂入ってすぐにバタンキュー。早めに寝過ぎてこんな時間に目が覚めてしまったので,手持ち豚さん((c)高橋なの)ついでにこれを書いているという次第。他にやることないのか>ワシ

ふーん,水月さんがそんなことを主張しているんだ・・・って,自分の歩んできた人生を正当化しようとすると,自然,そういう論になるんじゃないかな。ワシなんかは思い通りに歩めなかったことばっかしだし,エリート大学院に入った訳でもなかったので,20代後半には社会的要請と自分の学術的興味とのギャップをいかに小さくするか,ってことに悩み始めたもんだが,うかつに旧帝大に進んじゃうと,そーゆー構造主義的自己内省ができず,エリート的エゴむき出しになるモンなのかしらね。・・・ところで,水月さんは常勤職につけたのかしら? 結構話題になった新書も書いたことだし,他にも業績は結構ありそうなので,どっかに定着できても良さそうなモンなのだが。

さてもう一眠りするとしますか。