晴れてたような気もするが,良く覚えていない。寒いと言うほどではないが,暖かいとも言えない微妙な気温。桜は満開をちょっと越えたぐらい。今週から散り始めて来週には葉桜に衣替えしそうだ。

ワシにとっては講義開始日。久々なので勘が戻らずごちゃごちゃ話しすぎる。いかんいかん。ま,徐々に本調子に戻していけば良いか。テキストは本日午後に到着すると連絡が入る。で,午後二時過ぎにブツと対面。同着だった「さよならペンギン」と一緒にパチリ。

感想は後ほど。

明日はUNIX2の初日なので,実習用マシンをセッティング。大体できていたのだが,めっちゃ古いUSB 1.1世代のNICを使い回していたせいで,遅いわ(1Mbps程度しか出ない・・・),起動後認識しないわ(差し直すと認識する)と不都合だったネットワーク環境を更新。LUA3-U2-AGTに差し替えて一応GbEに対応(300Mbps程度しか出ないけど)。CentOS 5.6環境のLinux Kernelにもドライバが入っていないので,こちら様の説明に基づいてASIXドライバを手動で入れる。どーせ100Baseの学内LAN向きメインに使う予定なので(+NFS/NIS),これで十分なのである。

で,久々にCore i7 920マシン二台を従来のCore i7 820マシン二台に加えて16PEsを使ったMPIベンチをやってみる。やっぱりネットワーク環境がボトルネック。もうGbEでも全然足りない。10Gbit Ether,まだかな~。

とりあえず今日はもう寝ます。

4/10(日) 掛川->名古屋->掛川・晴

本日で青春18切符が期限切れになるので,消費すべく名古屋へ普通電車の旅。豊橋から名古屋までは新快速が走っているので,掛川からでも2時間+α程度で到着できる。休日の小旅行にはちょうど良い。

桜はこの週末が満開のようである。掛川駅も

掛川城も

桜の花で覆われている感じ。満開の桜の下には・・・という梶井基次郎の有名な文句,いつもなら修辞的形容詞として聞き流されるだけだが,東日本大震災の後では鎮魂の意味を帯びてしまうね。

桜の横を通り抜けつつ,午前8時過ぎに近所の投票所に徒歩で出撃し,静岡県議会議員選挙に投票。さてどうなるかな?

その足で青春18切符の旅に出る。今回の目的地はリニア・鉄道館。先月開館したばかりなので,めちゃくちゃ混んでいることも懸念されたが,まぁ人混みにもみくちゃにされるのも良い経験だと覚悟していたが,そうでもなかった。

運転シミュレータは小さい子供達と大きい子供達で埋まっていたが,展示されている列車にはそれほど人混みは押し寄せず,楽に見ることが出来た。ワシは鉄っちゃんではないが,昔懐かしき0系とかボックスシート列車を見ることが出来,なかなか面白かった。お父さん達が昔の列車の解説を子供にしている風景がそこかしこに見られたのは微笑ましい。

帰りに名古屋駅でしばし買い物をし,「名古屋ビルヂング」の無事を確認。これ見ると安心するんだよね。不思議なトランキライザー効果がある(ワシだけか)。

駅構内の立ち食い店できしめんを食って帰宅。これにてこの春の青春18切符は全て使い切ったことになる。

ヨレヨレになった18切符にお疲れさんと声をかけてゴミ箱へ。

石原慎太郎四選を確認したので寝ます。

水谷フーカ「チュニクチュニカ」白泉社

[ Amazon ] ISBN 978-4-592+71029-5, \714

世の中の商売の大半は「柳の下の2匹目以降のドジョウを狙う」ものである。柳の下にドジョウがいる,ということを最初に発見することは偉大だが,それを成し遂げるのは運か才能に恵まれているごく少数の人達だけである。本宮ひろしはNHKの番組(確かYOUだったと思う)で,デビュー前の漫画家の卵を前に,漫画家の大半は偉大な少数の漫画家の後追いに過ぎない,ということをさらっと言ってのけていたが,それは別段,漫画界に限らない世の常だ。漫画家がヒット作を出せば,それにあやかって2匹目のドジョウを拾うべく旧作を再刊行する,ということは当たり前なのである。

ワシはファンタジー漫画に造詣は深くない。ことにRPG成分については全く理解できないので,この水谷フーカのデビュー2冊目の長編漫画にどの程度それが含まれているかは皆目分からない。その辺の解説は詳しい方に丸投げし,強いて本書の感想をざっくり言うなら,類型的,ということである。しかしそれを言い出したら,それこそ日本のファンタジー漫画全てがそれぞれ似通っている訳で,本作の説明にはならないし,実は,どこかで読んだようなお話,というのは「ファンタジー」の重要な本質なのではないか,という気がする。「ここではないどこか」に仄かなあこがれを仮託したお話,すなわち「ファンタジー」は,特に成長過程にある子供には不可欠の精神の栄養素であり,ワシらは大なり小なりそれを元手にして大人になっている。現実を立脚点にした「ここではないどこか」への憧れは共通するところが多く,類型化する。故に,ファンタジー漫画は,ファンタジーであるが故に「よくある」お話なのであり,そうでなければならないのだ。

重要なことは,本作は司書房という投げやりなマイナー出版社で刊行されたものを再度白泉社で出し直した,ということである。もちろん,現在,「楽園」にて年嵩女性の恋愛漫画を連載している著者の人気にあやかっての,完全に「2匹目のドジョウ狙い」商品であるが,水谷フーカという若い(んだよな?女性は年を隠すから困る)漫画家の力量が,デビュー間もない段階から全開であった,ということが分かる良い資料になっている。

大手メジャー漫画雑誌の編集者は読みやすさを重視した「指導」を行うらしい。ストーリーラインを分かりづらくする枝葉部分の描写をそぎ落してすっきりさせる。ことに(かつての)小学館はうるさかったらしい。

それに比べて本作,人物のかき分けがイマイチ,という細かい点は見逃すとしても,水かぶっただけで落ちてしまう化粧とパーマをしているぐらいで,自分の肉親と見抜けない主人公,という設定はちょっと酷くないか? さすがにワシもずっこけてしまったのである。せめて映画の「トッツィー」ぐらいの濃いメイクを施して欲しい。そんくらい指摘してやれ>司書房の担当編集者。

・・・という欠点を差し引いても,ストーリーを引っ張る力量はすごいな,と感じた。すれっからしのワシがぐいぐい引き込まれてしまったのだから,司書房で漫画家人生を終えるには器が大きすぎたということは分かる。構図は完全にメジャー誌のものだし,言葉の通じないチュニク人・リンレと会話を重ねていく娘・マージの描写は,マージの性格を雄弁に物語ってくれる。殆ど放置プレイ状態でこれだけの長編ファンタジーを描いたとすれば,そりゃぁメジャーの片割れ(?)の白泉社がスカウトするのも無理からぬことである。描きおろしの新作エピソードが追加されているが,正直,面白さという点では旧作部分の方が頭ひとつ抜いていると感じてしまった。

2匹目のドジョウ本としてはかなり楽しめた本書は,「楽園」掲載の読み切り恋愛漫画だけに留まらない,長編ストーリーテラーとしての水谷フーカを教えてくれる良い資料なのである。

藤子不二雄A「藤子不二雄Aのブラックユーモア [黒イせぇるすまん]」小学館

[ Amazon ] ISBN 978-4-09-183778-3, \1400

本書に収められている「マグリットの石」(P.239),最後の台詞が昔読んだものと違っているような気がする。「マグリットの石」に押し潰された主人公にかけられる無慈悲な野次馬の言葉は「ヒキガエルみたい」というものだった筈なのだが,本書では「まるで岩にでもつぶされたみたい」と,より穏当なものになっている。・・・といってもワシの曖昧な記憶では,ということなので,単なる勘違いなのかもしれないが,しかし,あまり良い気分はしないのである。

藤子不二雄Aのブラックユーモア短編は何度か編み直されている。今回は「画業60周年」と銘打っての読みやすいA5サイズ,値段相応の適度なボリューム(436ページ)という単行本形式なので,定価がちと高いのは玉に瑕だけど,紙質も良いので,保存用としても申し分ない。このあと続刊が何冊続くのかは不明なれど,少なくとも今月(2011年4月)28日には2冊目の「無邪気な賭博師」が出るようなので,2冊以上であることは間違いない。「笑ゥせぇるすまん」や「魔太郎がゆく」のような長編シリーズものとは別系統の秀作をおさえそこなったと思われる向きは是非ともこの機会に入手されたい。

「ブラックユーモア」の定義は人それぞれ異なっているのだろうが,ワシはいつも阿刀田高「恐怖コレクション」(新潮文庫)に納められている「ブラック・ユーモア私論」で引用されているフロイトの解釈を思い出す(P.199)。

そもそもフロイトは,ユーモアというものを(ブラック・ユーモアと言い換えてもいいのだが)”苦痛によって余儀なくされる精神的消耗の節減を目指す思考の一形式”と考えていた。

つまり,苦痛によって人間の精神は一定のダメージを受ける。そのダメージをできるだけ少なくするように,あらかじめ(あるいは事後に)講ずる防衛手段,それがユーモアである,ということだ。

阿刀田高のエッセイは,池上彰並にかみ砕いた分かりやすい古典文学等の解釈で有名だが,この「ブラック・ユーモア私論」でも,上記のフロイトの解釈をより丁寧に解説している(P.203)。

そもそも笑いというものが,なんらかの意味で精神のゆとりの産物である。

悲劇の渦中にある人間は笑うことができない。

だから笑えるようになれば,悲劇を客観視し始めた証拠なのだが,人間はいつの頃からかこの心理作用を逆手に利用することを覚え,悲劇の中でも無理に笑えば,おのずとそこにゆとりが生まれるという方法を会得した。

なんとか心理的に恐怖を軽減したいという欲求と,この方法とが結びついたとき,そこに黒いユーモアが誕生した,と言っても過言ではあるまい。

この私論は,漫才ブーム華やかな頃,ビートたけしが「赤信号,みんなで渡れば怖くない」という毒のあるギャグで売り出し中の時代に書かれたもので,たけしが生み出したこれらの毒,阿刀田言うところの「ブラック・ユーモア」の紹介から始まっている。たけしのギャグのどの辺がこのブラックユーモアの効用,つまり「心理的に恐怖を軽減」できるものなのかという結論については文庫本を読んでもらうとして,ワシが一番気になるのは藤子不二雄Aのブラックユーモア短編群がこの定義に当てはまるものなのかどうか,ということなのである。

ワシは藤子不二雄を構成するF(藤本弘)成分もA(安孫子素雄)成分のどちらも大好き,というより,それらをアニメとかコロコロコミックスから吸収しながら育ってきた世代なので,精神を構成する中核に据え付けられているのである。故に,F先生のSF短編集も,このA先生のブラックユーモア短編集も折に触れて読んでいる。リイシュー版が出るたびに,何度も何度も再読しているのである。

本書に納められている短編群は,割と初対面というものが多いのだが,それでも「黒ィせえるすまん」や「ひっとらぁ伯父さん」シリーズ,海外カジノでオケラシリーズ(今名付けた),「ブレーキふまずにアクセルふんじゃった」,「北京填鴨式」,そして「マグリットの石」,これらの作品群は既読,それも繰り返し読んだ部類である。ワシは血なまぐさいリアルな描写のホラーが苦手なのだが,ファンタジーまで昇華したものは割と好む方である。江戸川乱歩しかり,乱歩作品を漫画化した丸尾末広しかり,そしてこの藤子不二雄A作品もしかり,である。

藤子A作品のブラックユーモア短編は,ちんちくりんで丸っこい,いかにも児童漫画然としたキャラクターなのに,所々,写真を白黒のコントラストをきつくしてゼロックスコピーしたようなリアルなコマが挿入されることによって,重苦しくも不思議な味を演出している。野暮ったい,とも言えるかもしれない。新しい世代のスピーディーでスタイリッシュな漫画作品が生み出される時代になっても,いや,そういう時代であるからこそ,この野暮ったさが魅力になっているとも言える。そしてこの野暮ったい作品には,世間的にはいじめの対象となる,気弱で内心鬱々としたものを抱えている主人公達が多く登場し,野暮さをさらに増幅させる。そして主人公の多くは内心の鬱屈をバネとして,間違った方向に跳躍してしまうのだ。しかし方向はともかく,その「跳躍」っぷりには共感してしまうことが,少なくともワシにはよくあるのだ。海外でギャンブルにのめり込んでオケラになったり,普段から邪険にされている人間に復讐したくなったり,そんな様が野暮と言われるほど分かりやすくユーモラスに描かれることによって,ワシも含めた読者の内側に「おのずとそこにゆとりが生まれる」ようなのである。やはり藤子A作品は阿刀田高が定義する「ブラック・ユーモア」に当てはまるものなのである。

「マグリットの石」もそうだ。浪人して一人暮らしの陰気な青年が古本屋でマグリットの画集に嵌まる。そこに描かれた一枚の絵に彼は魅了されるのだ。それが空中に浮かぶ巨大な岩を描いたシュールな作品,それが「ピレネーの城」。海上に浮遊する巨大な縦長の岩,そこには城が乗っている,というもの。彼はその不思議な岩に魅了され,ついには・・・というストーリーである。不安定な立場から心理的に追い込まれていく人間が救いを求めた先がこのピレネーの城を頂く「マグリットの石」ということになる。まさしくブラックな笑いを求めるにふさわしいシチュエーションではないか。

だからこそ,彼はこの岩に押し潰されて死ぬべきだったのである。そして,「ヒキガエル」のようにみっともなく他人から嘲笑されるべきなのである。誰からも顧みられず,寂しく,しかもとびっきり醜く死ぬべきだったのだ。それでこそ,ブラックユーモアの「効用」は最高に高まるのだ。藤子Aはブラックユーモアの本質を理解し,それ故に良識を持つ人達が眉をひそめる台詞を最後に選んだのだ。いや,そうでなくてはならないのだ。

より穏当な台詞に置き換えられた「マグリットの石」は,それ故にブラックユーモアの「効用」を減じてしまった。ワシにとってはそれが残念なのであるが,ひょっとしたらそれはワシの単なる勘違いなのかもしれない。しかしそれが勘違いかどうかは問題ではないのだ。「あまり良い気分がしない」こと自体が,「黒いユーモア」を求めてしまうワシの精神の有り様を映し出したものであり,最後の台詞が主人公にとってより残酷なものであることを欲してしまうほど,「心理的な恐怖」を抱えていると言えるのである。

3/29(火) 掛川・曇

そろそろ静岡のソメイヨシノは咲き出しているようなのだが,職場の桜並木はまだつぼみ。3月に入ってから寒気が継ぎ目なく押し寄せてきて,開花を妨げているようだ。来週にはお掃除の神が我が家に滞在される予定なので,その時には満開になっているといいな。

福島第一原発,タービン建屋に溜まった水の処理で立ち往生らしい。放射能を含んだ汚水を貯めこむために近場のタンクをやりくして排水するようだ。色々批判する声はあるが,初動を誤ったツケが大きいので,今となっては場当たり的なのは当たり前で,抜本的に一気に解決するはずもない。地道に頑張ってもらうしかないよな。でもまぁ爆発的現象はなんとか食い止めているようなので,ハラハラすることはなくなったかな。時間が経過して再臨界が起きなければ熱量が上がることはないので,事故の収束にまだ時間はかかるだろうが,フランスに助けを求めたようだし,まぁ先行きそんなに心配はしていない。原発周辺の土地も産業もパーになったし,尖閣諸島とその周囲の国土を失ったことは取り返しのつかない大失敗だが,「原発依存」という病からは解き放たれたと思えば,まぁいい転換点かも。・・・それにしても損失は計り知れないけどな。

原発にかまけて・・・という訳ではないが,明後日締め切りの原稿,とても書く気にならず,依頼主に「すいません,できません」というお詫びメール送ったら,一月伸ばしてやる,というご返事。諦めて清々しい気分になっていたら,もっと頑張れと言われたわけで・・・ハイがんばります~。

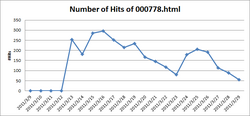

大震災以来,ここのNHK・JCO事故報告本の記事へのアクセスがドカンと増えた件。ヒット数のグラフを描いてみた。

建屋の水素爆発が起こってからは徐々に減っていたのだが,東京で水道水から基準値以上のヨウ素131が見つかってドカンと増え,検出されなくなったらまた減っているという状況。まぁ分かりやすいというか,この程度の知名度しかないサイトの記事でも世の中の動きのサンプリング調査は可能なんだな,ということがよく分かるな。

しかしまぁ,JCO事故もそうだけど,原発の現場って,ことに作業員と指揮系統との「デバイド」がひどいように感じる。ハッキリ言えば,知識量と学歴の差が激しいような感じ。メディアではこの話題を避けているようだけど,原発事故の現場で働いている人たちと,本社で記者会見に出てくるような人たちとのデバイドはずいぶん深いように思えるのだ。誰かこの辺の事情を調べて書いてくれる人いないかなぁ?

どのみち,チェルノブイリ以降,原子力のイメージは決定的に悪くなってて,若い世代が好んで就く仕事ではなくなっている。今回の事故で更に原発で働こうとする人はいなくなる・・・となれば,もう現状動いている原発を維持する人員を確保するだけで精いっぱいなのでは? ワシには「もう無理である」という声が聞こえて仕方ないのである。

さて,風呂入って寝ます。明日は静岡で昼食会なのである。黙々と飯を食う予定。