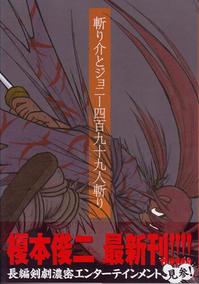

[ Amazon ] ISBN 978-4-06-376005-7, \619

ワシと榎本俊二との付き合いは「ゴールデンラッキー」から始まっている。正直言って,今に至るも榎本作品を読んで大笑いした経験はない。ただただ「呆れる」だけなのである。純然たるギャグ漫画家の作品なのに,その読後感はいつも同じなのだ。「反逆ののろし」を読んでも,そして本作を読んでも,笑うのではなく,呆れるのである。「なんて馬鹿なことをやるのだ,こいつは」なのである。

本作は月刊アフタヌーン2010年7月号に一挙掲載された作品を四ページのあとがき(+表紙)を加えただけでまとめた単行本である。

ストーリーは,ない。

タイトル通り,斬り介とジョニー(二人の主人公のどっちが斬り介でどっちかジョニーかよく分からん)が悪漢を斬って斬って斬りまくる,という「だけ」の漫画だ。百ページもの原稿を費やして,得られるのは斬りまくる疾走感のみ,ギャグ成分ちみっと入り,なのである。二年半かけて,榎本はひたすら呆れさせる作品を描いていたのだ。

以上,説明終了。・・・これ以上何を言えというのであるか。

ひたすらワシを呆れさせ続ける漫画家・榎本俊二の呆然歴に,また一冊加わった,それだけなのだ。

ちなみにワシは百人を数えたところで再び呆れて何人斬ったか数えていない。正確な人数を知る人は,別段教えてくれなくていい。榎本本人も,担当編集者も数えていないようだし,ね。

2/24(木) 掛川・曇

いやぁ,やってしまったのである。Twitterでも報告した通り,教師生活17年目にして,追再試験をすっぽかすという大ミスをやってしまったのである。講義を忘れたのは前の職場で2回あったのだが,今の職場ではせいぜい試験監督を1回忘れるぐらい・・・って,よく忘れるよな,ワシ。それでも自分の試験を忘れることはなかったのだが,とうとうやらかしてしまったのである。

関係者各位に平謝りに謝って,午後に追再試験の追再試験を実施したのだが,当然すっぽかされた学生さんにも謝る・・・ほどワシは素直ではなく,逆ギレしてお説教をしてしまったのである。いけないワシである。人間が出来ていないにもほどがある。今度すっぽかしたときには素直に謝れる人間になっているといいな。すっぽかさないという誓い? 人間出来ない約束はしないのである(ぉい)。

ま,再試験受験者は全員合格してますので,一つご勘弁を(って,特段配慮したわけではない為念)。

Windows 7 SP1,ワシの身の回りのマシンは全部インストール終了。

Windows Updateに頼るといつまで経っても終わらないので,直接ファイルをダウンロードしてインストール。これが一番速かった。なにが良くなるんだかよく分からんし,あんまし変わった感じもしないのだが(これ書いている自宅マシンも特段変化なし),まぁM$様のOSを使い続けている限り,M$様の仰せには従わなければイカンのである。しかし17台は多かった・・・。

情報数学のテキスト第2稿チェック,第一段階は終了。ふ~疲れた~。しかしよく書いたね>

ワシ。それを逐一チェックして文言を手直ししてくれるM出版のK編集さんもすごいけど。優しく書こうとしてかえってめんどくさい説明が増えてしまったのはどうなのかと思うが,まぁ先方の要望に従っただけだよ~ん・・・とゆーことにしておこう。それにしても初版1500部って・・・10年は在庫が残ること決定。まぁワシの知ったことではないが,そんなに刷って大丈夫なんだろうか? M出版がつぶれてもワシのせいではないぞ。

blogの更新が滞っているけど,別段Twitterにかまけているから,とゆーより,夜にスポーツクラブにまじめに通っているせいが大きい。午後9時30分に到着してストレッチを一通り済ませて15分ほど水泳→ジャグジーで汗を流して帰宅,とゆー生活を続けていると,家に戻るとバタンキューなのであるな。今日はさすがに疲れたのでストレートに帰宅したのだが,そーするとこうしてきちんと更新できる。ダイエットの目的は達したし,Mさんもこれ以上痩せなくていいと言ってくれているから,そろそろ程々にしようかな。一日おき,週4日程度で十分,とゆーことにしよう。晩飯抜きしていれば,体重維持は何とかなりそうだし。

研究ネタ,久々に思いついた。来週末に紀要原稿の締め切りが控えているのだが,通り一遍の詰まらんベンチマークテスト結果を載せてもなぁ・・・と躊躇していたところだったので,明日から大至急でY博士論文を読み込んでプログラミングして結果出して木曜日には原稿アップ,金曜日に校正して提出というスケジュールで頑張ってみよう。いい加減,論文書かないとイカンし,来月末締め切りのJSIAMの依頼原稿にもネタを盛り込みたいし。・・・Y博士文書,いつになったら書けるかな?

とりあえず今日はもう寝ます。

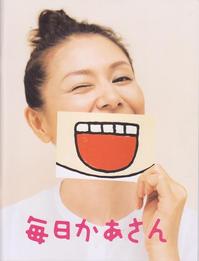

[映画]「毎日かあさん」監督・小林聖太郞/主演・小泉今日子

[ 公式ページ ]

正直言って,全然期待していなかった。どーせベタベタの人情くさい演出のファミリー映画なんだろうと高をくくって観に行ったのである。

そしたら全然裏切られてしまったのだ。ベタベタどころかウェットに描くべき所もさらりと流し,淡泊な引きの画面にサイバラブルーの海を重ね,静かに情景を描写するのだ。そう,だから,文芸映画っぽいなぁ,というのが第一印象。もちろん,ストーリー自体は4コマ漫画が原作の「がんばれ!!タブチくん!!」「ホーホケキョとなりの山田くん」同様,細かいエピソードは原作から拝借してちりばめつつ進んでいく型を踏襲しているのだが,ギャグを強烈にアピールするような演出は一切なし。クスッと笑ってもらう程度のおとなしい,平板なものになっているのだ。

それ故に,原作の第4巻のエピソードを中心に,アルコール依存症になってしまった,永瀬正敏演じる鴨志田氏のダメっぷりと,自身のダメさ加減にうんざりしながらも家族を想い続ける様子が印象に残るのだ。

脇を固める俳優陣が結構豪華で芸達者なのに(柴田理恵,鈴木砂羽,大森南朋,古田新太),はっちゃけた演技はさせていない。主演の小泉今日子と永瀬一家のの営む日常の風景の中に自然と溶け込んでいて,かえってこの監督の個性が光っているなぁと感じられたものである。

西原家の長男/長女を演じる子役の二人の舌っ足らずさだけが唯一ベタさを加えていたが,あまり嫌みさを感じさせないのも良し。

しかし,ジャージ姿の小泉今日子をはじめとする中年女優陣,みんな色っぽかったなぁ・・・。着飾った化粧べたべたの女性よりよっぽど魅力的に見えたのは,監督の演出のせい,というより,ワシ個人の好みなんでしょうけどね。

原作を漫画に頼るTV資本の作品ばかり蔓延る昨今の邦画界の風潮にはあまりいい感じがしなかったのだが,観ずに批判するのは良くないな,と反省させられた佳作であった。原作には描かれていないリアルなアルコール依存症の描写,治療の風景も挿入されているから,アルコール依存ぽい家族がいる人にも参考になる点が多いだろう。その点もよく練られた作品と言える。二重丸。

2/19(土) 掛川・?

ぶふぅ~,一昨日ようやく卒研発表会が終わり,昨日卒業判定会議が終わり,粗大ゴミを捨て,掃除をし,やたらにヤンキー&サブカル成分の高い焼き肉食い放題のお店で打ち上げを行い,スポーツクラブでいつものメニューをこなして帰宅してこれを書いている。

ようやく一段落である。・・・今回は長かったな~。どーゆー訳か。ちと鬱気味で調子が悪い,というのはいつものことなのだが,さらに情報数学基礎のテキストのゲラチェック&UNIXテキスト(実質Webプログラミング)の改訂作業(ほとんど書き下ろしに近いが)が重なったという事情が大きい。やるもんじゃないですな,本の執筆並列処理なんて,赤間世紀先輩じゃあるまいし,無理! 以後は年に一冊ペースでチマチマやっていくことにします。年寄りだし。

で,ぼちぼち自分の研究を・・・と思ったら,原稿依頼が届いてびっくり。いや,一応聞かされてたんだけど,もっと先だと思ってた~。確かに3月下旬以降を希望したけどさ,それを逆手にとって締め切りが3/31ってのは酷くないか? え~ん,この原稿準備のためにまたお仕事が増えた~。ど~なるんだろうこの先。まぁシコシコ仕事を進めるほかないな。特にこの2月中にアレとこれは完了しておかないとな。頑張ろうっと。

明日,じゃない,今日は映画「毎日かあさん」を見る予定・・・今更ながら,「ソーシャル・ネットワーク」の方がよかったかな,と。まぁしかしキョンキョンの演技を見るのは楽しみではあるが,しかし映画のできとしては後者の方がずっと高いし・・・ま,お付き合いお付き合い(つーたら張り倒されそうだな)。

ボツボツやって寝ます。

2/10(木) 掛川・晴

先週から胃の調子が悪くて鈍痛が取れない。朝飯食ったら胃液が逆流するようなむかつきを覚えるし,こりゃ十二指腸潰瘍が8年ぶりに再発したか?・・・と,慌てて病院に駆け込む。で,胃カメラで確認してもらったら,潰瘍は胃にも十二指腸にも見当たらず,胃との接合部に近い食道に炎症があることから,逆流性食道炎の疑いが強いとのこと。詳細はエーザイのページを。お茶の水博士とアトムが解説してて驚いた。

まぁ深刻ではないけど,加齢によるもの,と言われると,寄る年波を感じる。そもそも食道と胃の境にある噴門がきっちり閉まっていれば胃液の逆流なんて起こらない。そこが加齢のせいで緩んでしまうというのが原因・・・と言われれば,納得はするけど,自分じゃどうしようもないことだし,噴門を鍛える体操なんてのもないから,医療に頼るしかないわけで。長い付き合いになりそうだなぁ。まぁそれでも潰瘍じゃなくて良かった良かった。

厚労省発表の年金額の訂正(毎日新聞)。公式発表はこちら。でも数値があわんなぁ。0.4%きっちりじゃなくて0.403~6%の引き下げ額。切り上げにしては端数が大きいような。どういう計算しているんだろ?

寝ます。