朝晩は大分涼しくなり,本日は窓を全開にしてエアコンOFFで過ごす。快適快適。まだ日中は30度近くまで気温が上昇するが,半そで開襟シャツはもう不要だな。つーことで,夏物徐々に撤退中。衣替えは10月の気温を見てから判断するけど,一気に冬になるのかな?

ん~・・・結局,ぷちめれを3本書いたほかはなーんにもできずに終わった連休だったなぁ。まぁ久々に連続投稿できて良かったけど。ちなみに「ホームレス博士」はAmazonから超特急(プレミア会員のお試し期間内)で発注したうちの1冊。他にも2冊まとめて注文したのである。

こーして並べてみると,考えなしで注文したのだが,一本の糸でつながりそうな3冊だw。

読みたかったのは「移行期的混乱」で,「大学教授という仕事」はY博士文書の参考文献として入手したもの。一番オーソドックスに書いてあるものを選ばないと「基準」には使えないからね。杉原厚吉先生が早期退職して明大の特任教授に就いたってのは初めて知った。うむ,去り際も見事である。ワシもかくありたい(無理無理)。

NIST Handbook of Mathematical Functionsのぷちめれを書くにあたって,あっちこっちのWeb文書を読みまくったので,大分頭の中が整理されてきた。Y博士文書,コツコツ書いていく所存。来月連休までに第一稿を書いて,大師匠と某先生(JSIAM年会中にご挨拶したのだ)に送ってみてもらおうっと。

ついでに”When Computers Were Humans“って本も注文。なかなか読ませる内容だったし,著者の祖母とほぼ同世代の大師匠に聞きたい内容も入っているようなので。Google Booksでも結構なページ数は読めるんだが,写真とかはカットされちゃってるから使えないぞ。

ボツボツやって寝ます。

水月昭道「ホームレス博士 派遣村・ブラック企業化する大学院」光文社新書

[ Amazon ] ISBN 978-4-334-03582-2, \740

前著「高学歴ワーキングプア」に比較して,著者のライターとしての腕は抜群に上がっており,対談含めて214ページを一気に読ませる文章力はすごい。著者はパチプロ時代のエッセイ集の発行を望んでいるらしいが,ワシからも白夜書房に(光文社でもいいけど)出版をお願いしたい。読みたい。

しかしながら,本書を「オーバードクターの就職問題」を知ろうとして読む人にはお勧めしない。客観的な話は巻末の荻上チキ(司会とは思えない見事な仕切りっぷり!)×鈴木謙介(チャーリー)×水月昭道で,チャーリーや荻上の長い発言から伺えるだけで,本文中にはチラチラと触れられる程度。状況はさほど変わっていないことを考えると,前著のほうが入門書としてはずっと有効である。

結論から言うと,本書は著者の精神的マスターベーションを,読ませる文章でつづったエッセイ集というべきものである。文章力とは別に,突っ込むところが多すぎて,ワシにとってはそこも含めて面白かったが,真面目にこの問題を知ろうという向きには,まぁ,一資料としてはともかく,著者に共感しすぎてもまずかろうし,さりとて第一部の,自分を棚に上げての大学・政府への呪いっぷりには辟易させられるのではないか? 繰り返すが,やっぱり前著の方が,ワシは批判したけど,勉強のためにはお勧めである。おっと,第二部はほとんどヒーリングの世界だから,精神修養にはなっても勉強にはならないからそのつもりで。

しかし前著のぷちめれでも述べたが,なんでワシは著者のいうことに全然共感できないのかなぁ,と本書を読みながらつらつら考えてみた。もちろん,弱小とはいえ,一応専任教員という恵まれた立場であることが一番であろうけど,加えて,(1) ワシの学歴が,中堅大のDr.卒(日本大学)ってこと,(2)社会人博士であること,(3)水月の言う社会科学系ではなく,割と潰しのきく数理情報系(数学でもプログラミングでも食っていける)であること,が影響しているんじゃないかと思う。

(1)について言えば,周りにあまりDr.取得→大学教員というルートを辿った人がいない,ってことが大きいだろう。たまにいたけど,まぁハッキリ言って目立つタイプの人は少なかったので,「ああいう教員になりたい!」という憧れの持ちようがなかったってことが一番大きい。たぶん,旧帝大の大学院だと,キラ星のごとく優秀な先輩教員がいるんだろうし,実際,「この人はすげぇなぁ」という方々は確かに多い。伊藤理佐の言う通り,学歴(学校歴)は能力と「統計的に見れば」比例しているのである。そんな人々と日常的に接している環境だと,自分もきっと「ああいう活躍をしてみたい!」と思ってしまうんじゃないかな。そのあたりの感覚が,ワシのようなボンクラ私大出の世間ズレした奴には理解できないようなのである。本書ではちらっと触れられていたが,もちっとその辺の「エリート大学院」の雰囲気を別の著作で思う存分語ってほしいという気がする。

(2)ワシの場合,修士を出て就職し,能登半島に飛ばされて働きながらDr.を取ったという事情があるので(もちろん職場に許可は取ってある),そもそも「職がない」という心配は皆無である(修士の時の就職口は心配したけど)。本書には大学院重点化のおかげで東大博士号が取れたと威張り散らすオヤジが出てくるが,まぁ水月に言わせればワシも同類ということになるのだろう。・・・あっ,なんかむかっ腹が立ってきた。しかし,旧帝大出の博士なら,ワシが世話しなくてもどっか就職口はあるでしょ?・・・って,案外世間の人々は冷たいのかもしれないなぁ。実際,泣き言を言ってきた見ず知らずの大学院生のメールに身も蓋もない返事をしたこともあるし。

(3)修士課程に進む時には,研究室OBに口きいてもらって「大学院落ちたら御社に入れて下さい」という約束を取り付けておいた抜け目のないワシ。まぁ,しかし今でもWebプログラマーやデータベース屋はどこでも欲しがっているし,プログラミングをかじって使えそうな奴は学歴にかかわらずどこでも引っ張りダコである。おっと,プログラムができるかどうかは会話して作ったものを見せてもらえれば10分でわかるからね,半年経っても指導教員に手取り足取りやってもらわないと何にもできない君のことではない。・・・かように,水月のような文系・社会科学系の方々に,どれほど「腕」があるのか,ワシは問いたい。潰しがきく分野かどうかは,入る前から分かりそうなもんだが・・・社会科学って,そーゆー「リサーチ力」ってのも大事なんじゃないの?

つーことで,たぶん,本書を読んで涙する方々は旧帝大出身のエリート,ワシみたいに突っ込みどころ満載になっちゃうってのは,学歴に未練のない有象無象なんだろう。しかし日本社会を構成する有象無象はパーセンテージでは多いから・・・どーなんだろーなーと水月の今後が心配である。今は難病患者への寄り添いをテーマとするようになっているようなので,そっち方面のNPOとか立ち上げた方が,結果的に専任教員への道が開けそうな気がするんだが,どうか? 本書を含めた著作の印税もあるんだろうし,前著が売れたおかげでずいぶんコネクションができたようだし,あんまし水月が路頭に迷う姿は想像できないのだが。

最後に,あまりにも本書にはエリートな方々への具体的な方策が示されなさすぎるので,有象無象から世間に溶け込むためのアドバイス(役に立たなさそうw)をしてこう。

せっかく難しい学問や高い偏差値を収めてきたのだから,まずその辺を目に見える形で売り込んでほしい。水月のように分かりやすい入門書を書くのもよし,中小企業に入り込んで具体的なビジネスの提案をするのもよし,blogやTwitterで耳目を集める発言をするのもよし,ともかくバカにも分かる形で皆さんの能力を「広報の一環として」示してほしいのである。高い給料を望むのは,それからにしてもらえないか? ワシは城繁幸の唱える同一労働同一賃金の原則に賛成するし,日本社会は少なくとも今後はその方向に,ゆっくりではあるが賃金ベースを下げつつ流れていくものと思う。だから,たぶん,初任給の差もさほどなくなっていくものと期待する(甘いか?)。どうせ下がるんだから,待遇への不満は仕事の中身でお返ししてもらえまいか?

実際,ワシの職場でも,近年採用した若い方々の優秀さはかなり評価されている。それが実はあまたのフリーター大学院生の中,激戦を勝ち抜いて来たからという事実も,大分知られるようになっているのだ。・・・まぁ水月に言わせれば「採用する側は気楽でいいよな」というところだろうが,事実は事実。ちゃんと能力をワシらにわかる形で,そう,チャーリーが言うように「プレゼン能力」を磨いてくれれば,伝わるところには伝わるのである。

頑張っていればいつか報われる,なんて甘っちょろいことは言わないし,ワシらの給料ベースが下がることも認めるからさ(そうしないと持たないし),そっちももうちっと,頭がいいならその能力をプレゼンに回してくれないかと,フリーター大学院生の方々に対して,切に願う次第である。

F.W.J.Olver et al. (ed.), “NIST Handbook of Mathematical Functions”, Cambridge University Press

[ Amazon ] ISBN 978-0-521-140638, \4213(2010年9月現在)

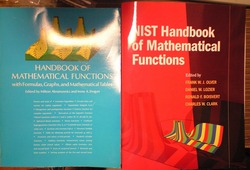

SIAM News 2010 SeptemberにP.J.Davisによる本書の書評が載っていた。つらつら読んでみたら,これがなんと,Abramowitz and Stegun編集の”Handbook of Mathematical Functions“(以下,A&Sと略記)の改訂版にあたるというではないか。早速Amazonから購入ボタンをぽちっとなして,手元に届いたという次第である。

まーしかし買ってよかった。こちらはカラー刷り,CD-ROM付(原稿のPDFファイルが丸ごと入っている),さすがにデジタル版のリンクは再現不可能だが,A&Sには入っていなかった特殊関数とか,最新の文献リストまで掲載されている。時代が違うので数表はほぼ皆無になっているけど,いまだに新規参入の特殊関数が考案されるんだから,計算屋としては,やっぱ新しいものを常備しておきたい。

関数という概念が固まる以前からコンピュータが一般化するまで,数表というものは人間社会には必要不可欠のものであった。一松信によると,Napierの対数表にその起源が求められるらしい。また,科学技術が進むにつれて,近似計算でしか表現できない現象も現れてきたようで,D.A.Grierによれば,ハレーすい星の軌道計算はクレローの近似計算(離散フーリエ変換を使ったものらしい)によって実現できたが,この計算はクレローの二人の友人を巻き込んで5カ月間かかったとのこと。以来,産業革命で計算のニーズは高まり,大量の計算ニーズが生まれ,フランスの土木技術者・プロニーによって19巻の三角関数・対数関数表が作られる。もちろん,すべての計算は人力で行われていた時代であるから,大量の計算労働者を動員しての成果である。

で,ENIACから商用電子計算機=コンピュータが一般化するギリギリの時代,最後の人力計算(たぶん,機械式の手回し計算機は使っていたと思うが)による成果が,1964年に発行されれたA&S,すなわち

であった。土台はルーズベルト大統領のニューディール政策の一環として行われた関数表作成プロジェクトにある。土木工事同様,人的資源の大量導入が必須だから,景気テコ入れのための公共事業としてはうってつけだったという訳。

A&S発行後,関数計算はコンピュータで自動的に行うものとなり,以後発行される関数ハンドブックは,数表よりも,解析的性質,計算方法や近似式の記述がメインとなる。ほぼ50年ぶりの改訂版である本書はさらにその先を行き,具体的な計算方法は文献とソフトウェア(大方はNETLIBのTOMSにある)へのリンクに譲っていて,メインの記述はもっぱら解析的性質とかグラフ(3Dカラー!)である。

A&Sのガンマ関数の章を書いたDavis先生によると,そもそもA&Sの出版自体,「私たち著者は恥ずべき海賊版と考えている」(“we authors considered shamefully pirated”)だっつーんだから,穏やかでない。政府発行のものだから不満足なバージョンだったってことなのかどうか,詳細は不明である。もっともこの記述に続いて「とはいえ,法律的には文句の言いようがない」(“but that, legally speaking, were not”)とあるところや,A&SがNIST(National Institute of Standards and Technology)の前身であるNBS(National Bureau of Standards)から出ていること,そしてA&S発行後,25年間も科学書の売り上げトップになっていたことを考えると,著者らの完璧主義に付き合う余裕がないほど早期発行の要求が強かったんで,政府権限で「さっさと出さんかゴラァ」と強引に出版させたってことなんだろうなと想像する。・・・でまぁ,半世紀近く経過してようやく改訂された本書とフリーアクセスなデジタル版が出せた訳で,Davis先生の感激たるや,ワシみたいな若造には想像に余りある。

それににしても,ぱらぱら本書をめくってみると,もうすっかり時代は変わったなぁと,若造でも嘆息してしまう。数表が皆無になった代わりに,FortranやC/C++といった言語で関数計算が記述され,それをそのまま自分のプログラムに組み込んでしまえばいいってんだから。軍隊式に計算労働者を組織して検算付の超低速な並列分散処理をさせていた時代に比べると,石器時代から現代社会への移行並の大変化が,50年程度の期間に圧縮されてしまっていることになる。ワシだって標準ライブラリにない関数はごそごそTaylor展開式を引っ張り出してプログラミングしてた時代があったんだが,それもかれこれ20年近く前になってしまうのだなぁ・・・いや,年は取りたくないものである。

が,否応なくワシは,精神構造は若造のまま,肉体的には年寄りになった。本書は当初,A&Sのように完全フリーで出すことも議論したようだが,結局,CD-ROM付の印刷版も含めて著作権縛りは残し,その代わりにフリーアクセスのWebバージョンを広く公開することにした。しかし,老眼が入ってきつつあるワシの目にはちとWeb画面の数式は読みづらい。結局,印刷版を買ってみて「こっちのほうが断然きれい!」と嬉しくはなったものの,もうすっかり若くないことを思い知らされて,ちょっと気分が落ち込み気味なのである・・・ま,関数ハンドブックなんてものを面白がっていること自体が年寄りの証拠ではあるのだが。

9/14(火) 掛川・晴

熱帯夜から開放され,朝晩はエアコンなしでも快適に過ごせるようになってきた。日柱はまだ暑いが,湿気が減って爽やかな風がトンボと共に吹いてくるのは秋になった証拠。暑いというだけでまだ夏は終わっていない,秋が来ていないっつー人は,日本人らしくない鈍感さを振りまいているのである。自省されたし。

民主党代表選,会議3連チャン終了後に決着が付いていた。小沢さんが思いのほか,民主党サポーターから嫌われたのが一番の敗因のようだ。「政治とカネ」の問題って,検察の勇み足だから関係ないという人がいるが,そもそも検察に付け狙われるぐらい人気がない,アンチがいる,ってことを問題視している向きが多いってことは認識してほしいな。>小沢側の人々 Twitterとかでもえらい勢いで絡んでくるのは決まって小沢シンパだったし。大体,一番の問題は,菅でも官でもでも小沢でも任せっぱなしにして,ダメになったらすぐに交代しろとか抜かすワシらにあるんじゃないの?

注文してあったNIST Handbook of Mathematical Functionsが届いた。でか~。ぶあつぅ~。比較のため,Abramowitz & Stegunと並べてみよう。

いや,SIAM NewsのDavid先生の書評を読んで,これは買わねばの娘ってことで,Amazonのリンクをポチッとなしたのである。この厚さで4000円台ってのは,円高の恩恵か? ちなみに,ちなみに,普通の用途ではWebバージョンが便利なので,「紙じゃないと読めない!」とか抜かすワシみたいなジジイかババァ以外には購入をオススメしない。若人はWebバージョンを使いたまえ。

詳細は後ほど,ぷちめれにてご報告予定。でも予定は未定。できなかったらごめんなさい。

この9月で転出しちゃう方の送別会で,炭水化物(おにぎり)以外のタンパク質(海産物)をパクパク食っちゃったので,いつも以上に力入れてスポーツクラブで漕ぐ!泳ぐ! そのおかげか,まだ68kg台を維持している。明日は節制せねば。

節制するために寝ます。

9/7(火) 東京・晴

昨日から東京に来ている。用事は

である。明治大学・リバティタワーの15・16階が会場となっているので,なかなか眺めが良い。初めて入ってみたが,さすが外側だけじゃなくて中身も豪華。懇親会会場は

こんなドーム付きの会場。国立大の人が「こりゃ,学生も集まるわ」と感心してたけど,ホントだよなぁ。

講演会は1日目と3日~4日目に割り当てられていて,本日はポスターセッションの後,JSIAM発足20周年記念講演会がメイン。折角の市民講演会で最後にねちっこい質問した馬鹿がいて,雰囲気をぶち壊しにしたようだが,質問した本人は「モヤモヤしてたものを聞けて良かった」と至って満足気だったらしい。汚点である。

明日はワシにとってのメイン行事,Scilab Toolbox Contest。朝9時からなので,遅刻しないように出かけないと。久々に東京のラッシュに巻き込まれるのも趣があってよし。

寝坊しないように,今日はもう寝ます。