[ Amazon ] ISBN 978-4-10-1166442-1, \438

昔々,世間では泡(バブル)が大いに盛り上がっていた頃,首都圏の大学生どもは必ず小脇に「ぴあ」を抱えていたものである。その頃は「大学はレジャーランドである」という,日本の高度成長期に培われた良き常識が残っており,講義には出席していなくてもサークルの部室には必ず顔を出す,というのが普通の大学生のあり方であった。ワシもご多分に漏れずそのような大学生活を送っており,講義中こそ控えたものの,休み時間には必ず友人たちとカードゲームに勤しんでいたものである。教科書?予復習?なんだそれ?という感じであった。それが今ではグローバル化の大波に洗われて日本社会から余裕というものが失われ,「大学では勉強せよ」と世の親も教師も叫ぶようになってしまった。嘆かわしいことである。一体全体そーゆーことを言うお前らこそ,どんな大学生活を送っていたのかと小一時間問い詰めてやりたい。今の大学生諸君,反撃したいなら「バブルでGO!」は必見ですぜ。

さて,教科書よりも大事な「ぴあ」は,レジャーランドに通う若い頃のワシらにとって必須の情報ツールであった。世間で何が流行っているのか,どんなイベントがどこで行われているのか,それはすべて「ぴあ」に掲載されていた。いや,「ぴあ」に載っていないものは世の中には存在しないも同然だった,と言うべきなのかもしれない。今ではすっかり東京ウォーカーに部数で抜かれ,Webからキーワード一発でググるだけで済むようになってしまっているが,泡絶好調の時代はあの及川正通の精密な著名人の似顔絵を冠した紙の束が指し示す情報が,ワシらの大学生活の全てだったのだ。

そんな「ぴあ」だが,情報の狭間で密かに「サブカル」を育てていたのだ。「はみだしぴあ」という,記事ページの左右マージン部分に小さく縦長に印刷された小粋(死語)な文章。ワシはあれが大好きだった。そこでは常連も生まれ,号をまたいで密かなコミュニケーションも図られていたのだ。

そしてもう一つ,時期は判然としないのだが,大変に気になる,絵の下手なマンガがいつの間にやら掲載されるようになっていた。題して「微笑家族」。表情の全く変わらない,顔のコピーを貼り付けた,作画に関しては手抜きとしか言いようのない白黒1ページの地味なマンガで,その下には申し訳のように「カネテツデリカフーズ」の宣伝ページであることが分かる文章(といっても宣伝臭は皆無であったが)が付記されていた。

絵については褒めようのないマンガであったが,つい読まされてしまう不思議な磁力が働いていて,ワシはいつしか情報よりも「はみだしぴあ」とこのマンガを目当てにしてぴあを購入していたような気がする。例えて言うなら中崎タツヤやいましろたかしの描くダウナー系マンガの元祖のようなものであった。

それが「中島らも」との最初の出会いだった。たぶん,同じように中島らもとこの時期に出会った人は多いと思う。その証拠に,この啓蒙かまぼこ新聞は程なくして中島らもの著作としてまとめられ,今またこうして新潮文庫から編み直されて21世紀もしぶとく残っているのだから。ワシは広告の歴史にはトンと疎いのだが,中島らもは「自己表現としての広告」を開拓した先駆者に数えていいのではないかな。

その中島らもが52歳で,ほとんどアルコールに飲まれるようにしてこの世を去ったのはつい最近(2004年)のことだ。ニュースを聞いたワシは,驚くより「やっぱり」という感想を持った。それは周囲の人たちから断片的に伝わってくる情報や,らも自身が執筆したエッセイから知る普段の生活ぶりからして,遠からず破綻しそうな予感がしていたからである。ワシは中島らもの小説はほとんど読んでいないが,エッセイは「しりとりエッセイ」以来,特に1990年代に出版されたものはたいがい目を通している。そのエッセイの文体も,どんどん構成が「緩く」なっていき,晩年に近い時期のものは,正直言ってかなり密度が薄く感じられるようになっていた。これがアルコールの影響によるものか,意図的にやっていたものなのかは分からないが,少なくともワシが好きだった中島らもからはどんどん離れて行ってしまったのである。

本書を読んで,マンガの持つおもしろさは,馬鹿でバブリーな大学生だったワシが感じたものと変わらないことが分かった。純粋にダウナー的センスだけで勝負していたことで,20年以上も前の作品なのに全く古びていないのだ。しかしそこに添付された文章は,構成がかっちり決まった密度の濃い初期の中島らものエッセイそのもので,ワシは面白さよりノスタルジーを感じてしまい,少しほろりとしてしまったのである。

本書には,ワシの大好きだった中島らもが詰まっている。永久保存版として,大事にしていきたい。

9/17(水) 掛川->東京・曇

早朝に目を覚まし,BSマンガ夜話の録画をチェックし,朝飯を食って始発の新幹線で東京へ。TX柏の葉キャンパス駅で下車して東大柏キャンパスにたどり着いたら9時少し過ぎ。案外早く到着できるものである。

一日お勉強をしてから,皆様と北千住で妻帯者の皆様方に囲まれて夜の会合(って怪しげなモンじゃないけど)。いやぁ,大人の話はいろいろ尽きないものである。夜9時過ぎにお開きとなり,両国の定宿に帰帆。

げげっ,迷走していた台風13号,日本を縦断する進路を取ったらしい(気象庁の台風情報)。うーむ,今のところ19日朝にはまだ静岡近辺にはたどり着かないようだが,雨風の影響は確実に受けそうだなぁ。新幹線,ちゃんと動いてくれればいいが。

さて,夏休みやり残しのぷちめれを仕上げたら寝ます。

9/16(火) 掛川・?

朝,パジャマ姿でマンションを出てゴミ出しをしてから,はた,と家の鍵を持っていないことに気が付いた。家の鍵だと思っていたものは車のキー。仕方がないので,パジャマのまま職場に出向いて事務所で仕事場のマスターキーを借り,保管しておいた家の鍵を持って自宅に戻って事なきを得たのであった。あー情けない。鬱もホドホドにしておいて欲しいモノである。

お,Scilab 5.0.1がリリースされていた。早速インストール・・・重。あ,64bitバージョンもあるのか。CPU毎にATLASライブラリも用意されているみたいだし,計算性能は期待できそう。

うーん・・・10月イッピにはV2に切り替え申し込みをしようと思っていたのに,その8日後には基本容量が20GB→40GBへ倍増するってか。うーん,どうしようかなぁ。とりあえず10月8日に申し込んでおこうかなぁ。11月下旬には切り替え作業を終えて,新しいサーバで新年を心安らかに迎えたいしぃ・・・うーん,悩みを増やすなよ>みかかPC

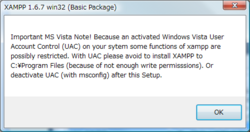

XAMPPをVista環境にインストールしてみると,次のような警告が出る。

で,警告通り,”C:\xampp”にインストールされるのである。ついでにUACを無効にするための”msconfig”コマンドも試してみる。

なーるほどね。こりゃ便利。XAMPPに教えを受けてしまった一日でした。

明日から東京。勉強させて頂き末世(@高橋留美子)。

9/15(月) 掛川・曇

暑いでもなし,寒いでもなし,湿度だけが高い敬老の日。年寄りが佃煮にするほど存在する昨今,「敬老」という精神が今でも生き続けているかどうか,ちと疑問である。

コミケで町おこし,とのこと。うーん・・・地域のPTAが騒がなきゃいいが。成功を祈りたい。

Lehman Brothers破産法適用申請,Merrill LynchはBank of Americaが買収(読売新聞)とのこと。こーゆー御時勢に,どっかの会社の株買って投資しようなんてのは馬鹿の骨頂である。しかしまぁ,少しは馬鹿がいないとこの世の中面白くならないのも事実なのであるなぁ。

また何もできなかった連休・・・。

関口知彦・鈴木みそ「マンガ 物理に強くなる」ブルーバックス

[ Amazon ] ISBN 978-4-06-257605-5, \980

丸善丸の内本店とか三省堂本店とか八重洲ブックセンターのようなでかい本屋に出かけると,必ず理工系の棚を眺めることにしている。以前はIT関係の棚も見ていたのだが,プログラミング関係の情報は古いものやWebで事足りるので,行かなくなってしまった。だから今は理工系,特に数学関係の所のみを見るようにしている。大学院修士の時から今までずーっと続けている慣習だから,もう15年ほど,定点観測をしているわけだ。

その結果,次のような変化が見受けられる。ま,あくまで私見ですけどね。

1.「やさしい」「初心者(初学者)のための」というタイトルが増えた。まだマスマーケットが存在する層に売り込むべく,内容のわかりやすさを競うようになっているらしい。「マンガで読む」ものが増えたのも,そのせいだろう。

2.微分積分,線型代数の入門書が多いのは相変わらずだが,もっと低レベルの高校数学以下の内容をフォローするものと,統計学(確率も含む)の入門書が格段に増えた。統計については,ExcelやRのように使いやすいツールが登場して当たり前のように大量のデータの解析ができるようになったという環境の変化が寄与しているのだろうが,それ以上に,微積分・線型代数のように計算主体ではなく,統計的「概念」の理解が必須であるという事情が大きいように思われる。計算はソフトでなんぼでもできるけど,計算結果が何を意味しているのかが読みとれないようだと話にならないからね。

さて1についてだが,こと「マンガで読む」入門書に関しては,概念理解の手助けはできても,他の分野への応用が可能となる,ある程度深い理解を得ることは相当難しいのではないか,と思うのである。

断っておくが,ワシはいわゆる学習マンガが大好きで,内山安治や篠田ひでおが執筆していた学研のシリーズはほとんど揃えていたし,今でもあさりよしとおの「まんがサイエンス」は愛読している。そのワシの経験から言って,結局,この手のマンガ入門書はワンテーマの概略理解には極めて有効だが,本格的学習には全く使えないもの,と言わざるを得ない,とっかかり以上の効能が望めない代物なのである。

何故か? それは他の「やさしいなんちゃら」も含めて,優しく語れる部分だけを抜粋して編んだ本であるからであって,そんなもん,ワシに言わせりゃ,それなりに専門教育を受けた,人並みにプレゼン能力のある人間なら誰にでも書ける代物に過ぎないのだ。マンガ入門書にしても,日本の優れたマンガの表現能力と学習マンガのノウハウの蓄積を持ってすれば,どんな内容であれ,読みやすいものに仕上げるのはそれ程難しいことではないだろう。むしろ,原作がヘタレであっても,優れたマンガ家が付けば,よりかみ砕いたネームに仕上げてくれる訳で,制作するのは普通の入門書より楽かもしれない。何にしろ,基本的に,この手の入門書はワンテーマ理解の手助けをしてくれるもの,と割切って楽しむのが吉である。

残念ながら,この教祖様の5年ぶりの新刊も,その「ワンテーマ理解の手助け」の域を超えていない。少なくとも第7章までは完全にそうだ。古典力学の基本中の基本の解説の域を出ていない。いくら教祖様が「物理は難しくありませんよ」(P.273)と力説しても,「そりゃ難しくないところだけを解説されてもねぇ・・・」と苦笑するほかないのである。なかなか「とんでる力学」のような,一見やさしい語り口ながら,もんのすごく高度なことを解説している本というのは現れないものなのだ。

・・・とまぁ,本書から得られる物理知識の「量」だけで言えば,こういう身も蓋もない結論になってしまうのだが,じゃあ本書は物理のとっかかりで躓いている高校生にだけ有用なものなのか,というと,実はそうではなかったりするのだから,教祖様の漫画力はさすがというほかないのである。

どこが違うのか。それは一通りの解説を終えた後,第8章で起こるキャラクター同士の議論が象徴している。あまり詳しく述べるとネタバレになって教祖様の家計を逼迫させかねないので概略だけにするけど,ここでキャラクター達は第7章まで営々と積み上げてきた学習の「方法」の正否ついての議論を展開するのである。各キャラクターの意見そのものは常識的なもので,この手の議論は昔も今も展開されている手垢の付いたモノであるけれど,このあとの2章で一気に特殊相対性理論のとっかかりへ進んでいくための跳躍版の役割を果たしているのである。従って,この8章以降では,本書が示している知識の内容全体が,壮大な物理学という学問の,ほんの初歩にすぎないということを,著者自身が吐露していると見ることができるのだ。

本書の見所はもう一つ,物理学をメタ的に見た視点が最初の1,2章に入っていることである。「日常感覚を疑え」「常識を疑え」(P.45)と読者に迫るところは一番迫力があって感心させられた。つい最近も日常感覚「だけ」に基づいたトンデモ相対性理論批判本があったけど,本書がもう少し早く出ていたら,このトンデモ本の著者も恥じ入って出版を取り止めたかもしれない。学問の重要なポイントは不要な「直感」を排除して「正しいスジ道」(P.36)を追い求めることにある,ということを知らしめてくれる本書は,高校生のみならず大人にもお勧めしたくなるものなのである。

コンピュータが我々の日常生活に完全に溶け込んだ昨今だからこそ,人間に求められるのはそれを使いこなすための知恵である,と,誰でも言う。しかし,その知恵を学習するための書物は,残念ながら大量の入門書が溢れる現状ではあまり多くない。そんな中で,本書は知識レベルでは入門書の粋は出ないが,「知恵」の部分はメタ的に重要なことを教えてくれている貴重なものと言える。前作「マンガ 化学式に強くなる」はおぼこい理系クンに迫る女子高生の恋愛マンガとして楽しめたが,化学入門書としては・・・というところがあったが,今回はお色気ゼロで,純粋に「学習」するためのマンガとしてチャレンジしており,前作よりも売れ行きはともかく内容としては,高校物理の基礎を知るだけでなく,それを学ぶ際の態度も同時に学べる分,よりお勧めできるものとなっている。

さて,化学,物理と来れば,次はやっぱり生物,ということになるのだろうが,何せ本書は前作から5年かかっての書き下ろしだから,この分では次作が出るのは相当先になること間違いない。それならいっそ,どっかの学習雑誌かマンガ専門誌に連載してもらえないかなぁ,と思う。どーせ部数激減,商売になる単行本のストックとして機能しているのが今の雑誌の状況なのだから,マンガ専門誌でも「マンガ 生命現象に強くなる(仮称)」を掲載する価値は十分にあるだろうし,何せ書いているのが「銭」の著者だ。ストーリーも面白くなるだろうし,何より定期的に掲載していけば,何年も待たされることなく次作がまとまるに違いない。さてどっか話に乗ってくれませんかねぇ。講談社も,どーせ雑誌の整理をするのなら,この手の学習マンガを掲載するものを作ってくれてもいいように思う。

いっちょ,やってみませんか?>講談社様