昨日東京到着。AM7:44初の新幹線を使ったが,これが700系列車だった。うーむ,N700系への切り替えは着々と進んでいると聞くが,今年中には300系をJR東海エリアから駆逐するつもりかしらん?

掛川は晴れていたが,東京は曇り空。

久々に神保町を散策するが,土日はお休みという掟はまだ健在のようで,殆どシャットアウト。某氏お勧めのすずらん書房でしばし18禁の棚を眺めると,田中ユタカのエロ漫画が並んでいたので一冊getする。アフタヌーンに連載を始めた漫画家だが,どこの出身なのか全然分からなかったのである。山本直樹,吉田戦車,西原理恵子・・・って名前を挙げればキリがないほど,この分野出身者って多いよなぁ。日本のエンターテインメントの原動力はエロ分野の敷居の低さと新人教育力に多くを負っているのだから,少なくともフィクション2次元分野に関しては過剰な規制をしないで欲しいものである。

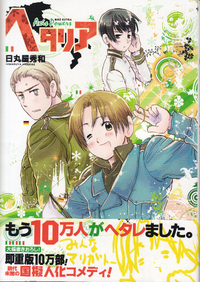

お,ヘタリアが20万部突破か。凄いなぁ。多分,社会風刺ストーリー漫画ってのが後追いでいっぱい出るんだろうなぁ。

書泉グランデ,三省堂本店も回って久々に福沢諭吉先生お一人が行方知れずとなる。佐藤總夫,久賀道郎の本が復刊していたので,未入手だった久賀の本のみget。佐藤先生は2002年にご逝去されていたことを知る。合掌。

ウロウロしながら神保町の再開発地区をぐるっと回って,別の所に回転していたシャノアールでお茶。

買ってから未読のままになっていたダンシング・ヴァニティ読了。む〜・・・頭が混乱しそうな構成のファンタジーでした。筋書きを話せと言われてこれほど困る小説は珍しいよなぁ。

さて本日は久々コミティアに出没した後,大師匠の所に寄ってから帰還予定。さてどーなりますことやら。

ぼちぼちチェックアウト時間ですので今日はこの辺で。

ただいま。今年のNASはキャンセルしたけれど,大師匠は元気です。

コミティア,久々だったので,しばらくご無沙汰していたサークルさんの新刊を一気買い。樋口一葉プラス野口英世が数名,東京ビッグサイトの腐海に沈んだ模様。カフェ・サイファイティークで談笑するDr.の方々を見ながら,「いいなー実験系のDr.は~」と,入試広報委員として臍をかむ思いをしてしまった。

併設のサイバラ原画展,もっとごった返すかと思ったら,閑散と言うほどではないにしろ,かなり余裕を持って見ることが出来た。サイバラブルーの原画,とっても美しい。古い作品は退色していたが,最近のカラー作品はコピック(CGも利用)を使っているので発色は大変いい。しかし,所々に印刷屋泣かせの蛍光ピンクを使っていることが判明。どーりで比較のためのカラーコピーが滲んで見えたよなぁ。

さて,明日は一コマ目から講義。予稿も全然手がけてないので,次の更新は・・・今週末かな〜?

寝ます。

5/3(土・祝) 掛川・晴時々曇

GW最終の4連休なんだそうだが,ワシの職場は振替休日を出勤日と定めているため,気分的には普通の週末と殆ど変わらない・・・どころか,ずーっと仕事で悶々としていたので,全然休日気分にならず。blogの更新もままならないほどである。ぷちめれったのは現実逃避のためであって,余裕があった訳ではないのだ。

まーそれでも何とかFFTテキスト,完全じゃないけど,何とか全体像が固まるところまで仕上がってきたのでちょっと気分が楽になった。書きながら,こりゃ絶対進まねーなと感じ始めたところがワシの見通しの甘いところである。代数方程式の所でも一コマ潰れそうだし,うーむ,こりゃ後半はバタバタだなぁ。Cauchyの積分表示なんてまともに講義できるのかシラン?ま,いいや。なるようになれ~,だ。早速講義では計算ミスを連発したりしているので,もう気分はやけくそである。わははははは。

最近は事業が順調そうなT君から,XAMPP(x Apache + MySQL + Perl + PHPの意味らしい)なるものを教えてもらう。へ~,こいつぁ楽だ。便利なパッケージが出来たモンだが,まだ統合管理ツールは完璧ではないらしく,今のところはインストールの手間が省けるってぐらいの効用しかない。それでもイチイチインストールしていた時よりは大した進歩である。こーゆーモンが出るってことは,もうWebの世界もデファクトスタンダードが決まっちゃったってことなんだろうなぁ。

つーことで,次年度の実習環境はこれに決定・・・かどうかはもう少し考えよう。

明日から東京行き。明後日帰宅して次の日の一コマ目から講義という強行スケジュールの上に,NAS2008の予稿原稿もまだ未着手という状況である。どーなることやら。久々の神保町散策を計画しているのだが,どーも気分はモヤモヤのまま,ということになりそうである。ぐっすん。

泣いていても仕方ないので,せいぜい楽しんできます。んでは。

日丸屋秀和「ヘタリア」幻冬舎コミックス

[ Amazon ] ISBN 978-4-344-81275-8, \1000

今日(2008年4月29日),マンガ雑誌の取り置きをお願いしている町の小さな書店にもこれが並んでいたぐらいだから,相当売れているらしい。既に10万部ということだから,今日日のコミックス界ではかなりのヒットだろう。ましてやソニーマガジンズから引き継いだ泣かず飛ばずの幻冬舎コミックス部門の単行本,しかも自社の雑誌媒体ではなく,著者のWebサイトで掲載されていた作品をまとめたものがこれだけ売れたんだから,目を付けた担当編集者としてはさぞかし嬉しいに違いない。ワシも浜松の谷島屋コミックス売り場でこれが盛んにプッシュされているのに惹かれて買ったのだが,なーるほど,確かにこれは面白い・・・が,BL臭を期待していた向き(ワシとか)は肩すかしを食らうことになる。その分,健全なるマンガ読者諸君には問題なくお勧めできる内容である。うちのガキいや子供はマンガばっかり読んで世界情勢に疎いのではないかとご心配の親御さんは,安心して本書をご子息・ご令嬢にお勧めされたい。次の日からはあらぬ妄想(ヤラシイもんではなく)と共に,世界史の教科書や年表を楽しく眺めることが出来るようになること間違いないのである。

国を擬人化して世界情勢を戯画化するって手法は,随分昔からあるようで,有名なところでは19世紀イギリスのパンチ誌があり,今に残る名作一コママンガが多数載っている。日本でも明治に入ってから政治戯画が新聞紙面の一角を占めるようになり,現在でもやくみつるが描いていたりする・・・が,まー正直言って,あんまり面白いものではない。それは一コマという形式がものすごく難しい表現形態である,ということもあるが,星新一に言わせると,社会からタブーが消え,風刺というものが成立しづらくなっているという事情も大きいようだ。

しかし本書を読んで,ワシはもう一つ大きな原因を見つけたのである。それは,国の擬人化がその当時の元首・政治指導者を用いて行われることにあるのだ。そうすると必然的に面白味のないオヤジやババアが描かれる訳で,全然「萌えないキャラ」になってしまうのである。あなたは福田康夫で萌えますか?(四谷シモーヌ先生でも無理だ・・・) 胡錦濤総書記で恋愛ドラマを展開する気になりますか? ブラウン首相でBLが描けますか? サルコジ大統領・・・いや,こういうキャラ立ち政治家は例外で,大抵は人物そのものには漫画キャラとしての魅力は皆無となってしまう。一コマではなくストーリー漫画にしようとしても,キャラに魅力がなければ物語が転がっていかない。

日丸屋は,この欠陥を知っていたのか本能的な回避を行ったのか,国民性と歴史を担った性格を持つ若いキャラクターを造形し,それをもって国の擬人化を行ったのである。国を動かす政治指導者は「上司」と呼ばれ,音楽好きな青白いインテリ青年として描かれるオーストリアは,マリア=テレジアと漫才コンビのような会話を繰り広げたりするのだ。これなら現代の漫画としても十分面白いストーリーが展開できる。ドイツはクソ真面目な軍人(表紙左)になり,日本(表紙右奥)は控えめな受けキャラ(BLじゃないっつーに),アメリカは脳天気すぎるメガネ青年,ロシアは底知れぬ不気味さを見せることもあるノンビリ屋さんとして描かれ,タイトルロールであるイタリア(表紙手前)はまさしくヘタレで気弱で脳天気なチビスケで,常に誰かが誰かにちょっかいを出し,ドタバタを繰り広げるのである。ちょっと世界史の知識があった方が面白く読めるのは確かだが,純粋に漫画としてもキャラが可愛いので,十分楽しめる内容だとワシは太鼓判を押したい。但し,少女漫画を読み慣れていないオッサンは止めた方がいいかもね。

それにしても,本書に登場する国キャラの描き方はバランスが取れているし,いいところ悪いところを客観的に見ているなぁと感心させられる。日本は控えめすぎて活躍の場はあまりないし,アメリカは悪人ではないがストレートに自己主張しすぎるし,フランスは主張するけど体力はそれほど強くないし・・・日丸屋は国連事務総長的視点で世界を眺めているのか~?と思ってしまう。これにかわいらしい絵柄がくっついているのだから,確かに10万部突破も頷ける。と同時に,このような作品を生み,多数の読者を獲得するまでに日本の漫画リテラシーは高くなったのか,とオジサン的感慨にふけってしまったのであった。

4/29(火・祝) 掛川・晴

早速FFTテキスト執筆,行き詰まってしまったので,現実逃避がてら,思索(妄想と同義)にふけってみよう。ちょうどいいネタがあったし。

—-

結論から先に言うと,ワシはこの「大阪国際児童文学館」の存続には反対である。宮本先生の活動には正直頭が下がるし,無駄な税金を垂れ流してきただけの公共サービスではなかったという主張には頷けるところが多い。

しかし,大阪府の案では現存する資料については府立中央図書館に移管(朝日新聞)ということになっている。

なら,廃止もやむなし,と思うのである。宮本先生は貴重な資料の散逸を恐れているようだが,乱暴な言い方だけど,「そんなに大事なら自分たちで何とかしたら?」と言いたくなるし,日本国内に全く受け皿がないのかというとそんなことはなさそうだから,正直,そんなに騒ぐことなのか?というのがワシの意見である。ましてや,廃止しなければ現状の設備が維持される訳で,そこが全面的に民間の資金で賄われるというのならともかく,既に府立図書館という設備があるのなら,そこに可能な限りの収蔵品は収め,片方の設備は廃止して経費節減に励むというのは筋が通った話である。数百万の寄付がパーになっても,トータルで税金が節約できるのなら廃止賛成,というのがワシの意見である。

無駄な公共事業というのがやり玉に挙がっている。特に道路,ダム。確かにこれ以上いらないんじゃないかという意見は多かろうし,ワシだってこれが必要かって疑問に感じるものもたくさんあるが,じゃあ文化事業に税金をつぎ込んで維持させるってのは全く無駄ではないって訳か? 地方の土建屋に勤めているおいちゃんが路頭に迷うのは一向に構わないが,文化事業に携わる学者やお役人や学者先生は大事にせにゃいかんと言うことか? ワシも学者先生の一人だけど,正直言って,ワシ一人が路頭に迷ってどっかで首括っても,日本社会に与える影響は限りなくゼロだぜ(プラスになったりしてw)? それより,ワシが今もらっているサラリーをお国が召し上げて,働きたくても働けない生活保護者の方に分配した方が,よっぽど世のためになるっていう論だってあり得る訳だ。

いや,今の日本国民は皆お優しいので,ワシが梁に縄をかけるのを黙って見ている訳にはいかない,と止めてくれる人もいるだろう。でもさ,税金で食っている人たちってのは沢山いて,そこの配分を変えるってだけで,明日のおまんまの食い上げになる事態に陥る人が多少なりとも出ることになっている。その際には激変措置ってのが不可欠になるが,「可哀想なことになる人がいる!」ってだけで,行政をがんじがらめにしていいものなのかね? 変化をさせないという保守的なことだけで,この先の大阪は,いや日本はビジネス化しつつあるグローバル社会で生き残っていけるものなのかね? 弱者救済って言うお題目はよく分かっているし,弱者であるワシも助けて欲しいのは同じだが,じゃあワシも含めた弱者にどっかから借金して銭をばらまくだけで,本当にこの先,少なくともワシが死ぬまで現状を維持できるというのか?

ハッキリ言って,「道路残って国滅ぶ」のはイヤだ,という意見に賛同される方は,「(昔の)児童書・マンガ残って国(大阪)滅ぶ」のは構わんってことなのかしらね? ましてや大阪府は資料全面廃棄などという乱暴なことは言っていないのだから,統合ぐらいはしゃーねーか,医療費や地方税が更に上がるよりは,ってのが大方の大阪府民のご意見なんではないかと思う次第なのであります。

大体さ,有名文化人も含めた何千もの署名って,こういう事態になるとかえって逆効果かもよ? だって,そんなに銭をお稼ぎになっていらっしゃる方が多数賛同されるなら,身銭切って自分達で何とかしたら?って言いたくなるモン。民間組織を作ってそこを受け皿にしますぐらいのことを言わないと,単なる無い物ねだりとしか,宮本先生の意見を読んでも,感じられないのである。真面目な話,京都精華大とか神戸芸術工科大とか,学生募集の目玉として漫画・アニメーション関係学科を作っている,あるいは作ろうとしている大学とかは,受け皿となる可能性はあるんじゃないのか? せめて「大阪府民の税金は必ずゼロになります」ぐらいの案の提示がないと,賛同する訳にはいかないのである。

ここで,思考を切り替えて,マキャベリストとなった橋下知事の立場で考えてみる。そうすると,これだけ署名が集まっている施設を廃止するってのは,政治的に大きな意味を持つと考えられるので,今以上に強行しようとするかもしれない。「あれだけの反対があってもやるんだ・・・」と思わせる効果は,政治家としては無視できないからだ。大体,「あの時あれを残していれば・・・」と何十年後に人々をして惜しませる文化遺産って,どれほどあるのかね? 思い出されもしない(かもしれない)文化施設を残すより,財政再建を果たした方が,どれほど喜ばれることか。

ということで廃止反対運動そのものには賛同しかねるワシではあるが,もし失敗したとしても,ちゃんと受け皿探しに奔走して頂きたい。それがないと,「やっぱり税金ねだりだったのか」と思われるだけだからね。ワシも含めた学者先生にはありがちだが,批判はいっぱしにするが行動は起こさないって人種が増えると社会の害悪にしかならない,ってことをいいかげん理解した方がいい。手塚治虫の「ブラックジャック」では,自分の命が危ないとなると「いくらでも金は払う」って言った癖に,助かった途端,出し渋るってパターンの話が幾つかあったよな。反対運動ってのが全部そうだとは言わないけれど,なーんかこー,そーゆーケースが多いような気がするのは,ワシの勘ぐりすぎですかねぇ?

—-

おおっ,逃避しすぎた。ではこの辺でFFTへ戻ります。

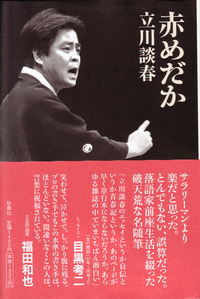

立川談春「赤めだか」扶桑社

[ Amazon ] ISBN 978-4-594-05615-5, \1333

いや~,本屋で著者名を見て即ゲット。そのまま自宅で寝ころんでぱらぱらメクリ始めたら,これが止まらない。やめられない(古)。著者としては立川談春青春期を描いたつもりなのかもしれないが,ライトな一落語ファンとしては,立川流草創期の師弟と弟子の濃密な関係が,談春的落語同様,切れ味の良い文体を通じてビビットに伝わってくる方が興味深かった。立川流では同期(入門は一年違うそうだが)の志らくが多くの著作を出しているが,談春の方は多分これが初めての単著じゃないのかな? 香盤が近いのに,芸風が対照的で,しかも師匠・談志の芸風を綺麗に二つに分離したような,明確な個性の違いがある二人なので,とかく比べられることが多いのだが,書いたものを読む限り,両人とも落語と人生に対して生真面目,という点では一致しているように思える。それにしても,面白かった。泣き笑いがこれだけ充実している読み物はナカナカ少ない。帯に推薦文を寄せている福田和也が噺家としての談春を買っているのは知っていたが,エッセイもイケると踏んだのはさすがである。おかげで充実した半日を過ごすことができたので,福田先生に感謝感謝である。

それにしても,本書を読んで思うのは,「才能」ってのは,つくづく自分では分からないものだということである。いくら好きでものめり込んでも,ダメなものはダメ。ましてや噺家という,人気が取れてナンボという商売では,自分の努力が報われる可能性の方が少ないという厳しい世界である。才能のあるなしは若いうちになるべく早く見極めてやり,ダメならやり直しが効くうちに引導を渡すのがせめてもの親切というものであろう。そういう意味では立川流家元の芸道エリート主義(二つ目昇進には50の持ちネタ・歌舞音曲を一通りこなせて講談の修羅場を語れることが条件)は,一見厳しいようだが,愛情溢れる措置とも言える。

しかし,自分の力量がどの程度かも分からない前座修行中の身の上では,このような条件は相当ハードルの高いものに見えるらしい。しかも,客前で芸を披露する機会も少ないから,自分の藝がどのぐらいのものになっているのかも把握できない。家元から提示された条件をクリアすべく,結果はどうあれ,努力(家元を喜ばす工夫も含む)する他ないのである。談春は志らくも含む4人の前座と共に日々修行に励むのだが,本書を読む限り「自分の藝が良くなった!」というカタルシスを得たという描写は殆どない。わずかに家元から褒められる(案外褒めることが多いらしい)言葉が枯れかけた情熱を奮い越してくれる程度だ。

本書のクライマックスはこの二つ目昇進にあるのだが,そこに至る過程は「がむしゃら」そのものである。訳のワカラン魚河岸修行あり(でも魚は扱わないのだ),ハワイまでへ連れて行かれて家元の破天荒な行動に振り回されたりと,今や名人への道を着々と築きつつある著者だからカラッとした描写ができるのだろうが,当時はそれどころではなかったろうな・・・という前座修行時代だったようだ。まあ,噺家ならばみんな似たような経験をしている訳だが,何せ立川流,しかも家元もまだ元気だったから,並の人間ならとうに逃げ出しそうな,そして実際大多数は逃げ出してしまうような有様である。前座修行は,家元も言うように,不条理に対する忍耐力を付けることが一番の目的なんだろう。そしてその不条理に耐えた者だけが資格を得ることができる,それが噺家というものなのだ。

二つ目までは同時昇進だった談春と志らくだが,真打昇進では後輩の志らくに先を越されてしまう。このエピソードは本書の最後「誰も知らない小さんと談志」に描かれているが,これを読むと,その昔,談志が円楽に真打昇進を追い越された,という事件をどうしても思い出してしまう。この時は相当談志も騒いだようだが,円楽も大した玉で,どっしり構えていたらしく,談志も直接円楽に苦情を述べ立てたことはなかったようだ(円楽の本に記述がある)。しかし・・・何というか,因果は巡る,世代が変わっても・・・と,思わせる話である。

当然,昇進を追い越された談春の気持ちを一番理解していたのは家元・談志であり,小朝に「談春さんはどうなさるおつもりですか」(P.266)と聞かれてシドロモドロになったのも無理はない。その後については本書を読んでのお楽しみということにしておくが,この先に小さんと談志の強い絆を知らしめる展開が待っているのである。ミステリーか?というぐらい,年甲斐もなく,読んでいてドキドキしてしまった。

落語ファンならより一層楽しめる本書だが,知らなくても,「へぇ~,噺家ってこういう修行をするのか」ということが,楽しみながらよく分かる本である。談春処女エッセイにしては見事な出来。久々に談春落語を生で聞きたくなってきたが,今や談志以上にプラチナチケットになってしまったからなぁ。談志家元の前に除名前のブラック,談春が出演した立川流一門会を思い出して,飢えを凌ぐことにするかぁ。