久々の夜更かし。でも何とか,Stewart様のお力添え(あー買っといてよかった)で,固有値は出たみたい。次はWilkinson Shiftを計算する関数を作らなきゃな。うーん,間に合うかしらん? Dead lineは今週末。

ふーん,「ブラックジャックによろしく」がモーニングからスピリッツへ移籍か。出版社を跨いだ移籍ってのは,赤塚不二夫以来の出来事かしらん。

あ,いつの間にやらTest Set for IVP solversのサイトがupdateされていた。知らぬはワシばかりなり。on-lineで実行できるなんて便利な世の中になったものだ。

眠くなったので寝ます。

1/6(土) 掛川・雨

冬らしくない,暖かい雨の日。典型的な暖冬という長期予報はバッチリ的中したようだ。

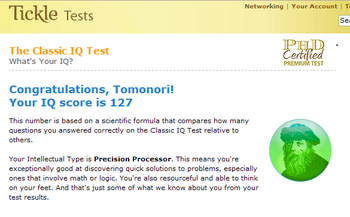

計算の合間に,知能テストを受けてみた。結果は以下の通り。

問題の英文を読むのに時間がかかったってぇところが何とも情けない。計算屋さんなら平均レベルかなぁと思うんだがどうなんでげしょ。昔,学校で受けさせられた知能テストよりずっと簡単な問題が多いように思う。ま,暇つぶしにはいいやね。

運動(campaign, not exercise)は嫌いだが,他ならぬ青空文庫の活動に支障を来すのは困るので,side barにリンクを張っておいた。国会審議がどうなるかは不明だが,必要がなくなるまで掲載しておきます。

では計算に戻ります。

1/4(木) 掛川・?

結局,この年末・正月は寝て過ごしたようなモンであって,なーんにも仕事は進展しませんでした。まあそんなことだろうとは思っていたけどな。明日からは仕事モードに切り変えにゃならん。

ありゃま,SCore 6がリリースされていたのか。x86_64版がないのが残念だが,ちょっと試してみようっと。スピードの出ないGbEがちっとでもマシになればしめたもんだしな。Kernelパッチが不要ってのがいいよな。ドライバ全部moduleにしたってことかしらん?

また東京でバラバラ殺人事件があったようだ。妹に詰られたぐらいで殺していたら,ワシなんか細切れのみじん切りにせにゃならん。

まだおみくじを引いていなかったので,手っ取り早く,モナー神社へ参拝してから引いてみる。

【吉】 (No.50062) モナー神社

願事 : 焦るべからず 人に任すべし

待人 : 来れど遅し

失物 : 出るが手間どる

旅立 : 遠方に行き利益有り

商売 : 大なる損なし

学問 : 困難 勉学せよ

争事 : 控え目にして吉

転居 : 早期に決断してよし

病気 : 長引く 大切に養生すれば快癒すべし

縁談 : 多くて戸惑う恐れあり 静かに心を定めよ

・・・なんだそーな。まあいつも通りの年ということなんだろうな。

寝ます。

1/1(月・祝) 掛川・晴

年末の大掃除もカレンダーの付け替えも中途半端のまま,新年を迎えてしまった。昨夜はPM9時過ぎには寝てしまったし,今朝も雑煮を食ったあと眠くなって惰眠をむさぼってしまった。ダラダラ過ごす,日本の元旦。ほーんと,TVは見なくなったし,代わりに計算ばっかしてるわね。我が家のメイン計算マシンは昨日以来,8192次の代数方程式を解きまくっておるぞ。そーいや,自分の日記を見直してみたら,blog開設以来,正月も何かしらの計算やプログラミングをやっているわな。ま,そーでもしていないと孤独に耐えられんという事情もあるんだろうが。その辺りのことは,いずれまとめて「萌えるひとりもの」さんが何か書いてくれるだろう。

もう少し暖かくなったら,地元の小さな神社に初詣しようかなぁ。2週間後にはつくば行きなので,ついでに神田明神にでも行くつもり。明治神宮は参道が長すぎて足腰の弱った時間のない中年にはちとキツイしな。

12/31(日) 掛川・晴

ふひー。もう大晦日だよ。昨年ここに2006年の抱負を書いたばっかりなのに,もう一年経っちまったのか。こうしてますます年を取るスピードが速まっていくのであるなぁ。

ぷちめれ祭り,何とか終了。一応9記事書いたが,本の数としてはもっと増えるよな。これは2冊分だし,これなんか3冊分である。しかしこうして眺めると,段々くそまじめな本が増えてきているような。もっとエロとバイオレンス(not abuse)に満ち溢れたエンターテインメントを紹介すべきなのであろうが,段々年と共にそーゆーものに淡泊になってきているようで,全然食指が動かないのである。まあワシなんか自分が好きなものについてだけ好き勝手にパーパー言ってりゃいいんだから気楽なモンであるが,プロ書評家の人たちって,先方の要望に応える必要があるわけで,自分の興味の埒外のジャンルにも手を出さざるをえないことも多いんだろうな。ホント,大変な仕事をしているんだなぁと思います。

フセイン元大統領の死刑執行。口封じ以外の何者でもないな。USAさんも,力を行使するんだったら,同時に知恵も最大限発揮しないとうまくいかないのにねぇ。折角Occupied Japanのような(USAにとっては)優れた実例があるってのに,ぜーんぜん勉強してなかったのだな。フセインも困った人間だったが,USAの悪印象も更に高まれり。

今日は大晦日だが,コミケは壮絶な三日目なんだよね。参加者は年越しの行事もパーですな。ワシはもう引退モードなので,自分の家の中のことだけして,てれてれ過ごします。

とゆーことで