朝方はとても7月とは思えない肌寒いぐらいの気温,日中になって太陽が出ていきなり気温が上昇,一転して蒸し暑い日となる。暑いなら暑い,寒いなら寒いではっきりして欲しいぞ。

いやったー,終わったー,JSIAMの講演予稿が上がったぁ~。正確には明日の朝に小修正して再提出しなきゃならんのだが,まあ終わったも同然。ちゃんと収束性の証も出せたし,まあ現時点ではこんなもんでしょう。

投稿するPDFファイルはフォントも全部埋め込めという指示があったので,dvipdfmxでやってみる。が,MS明朝とゴシックを埋め込んでみると・・・なんかちなーう。ちなうぞ。何だこの違和感。そうか,いつもPDFファイルはAcrobatで見ているからな・・・あ,なるほど,Acrobatは独自の小塚明朝・ゴシックなんだな。やっぱりいつも見ているこっちのフォントの方がぴったりする。ということで,相手には小塚明朝・ゴシックを埋め込んだファイルを転送する。3MBを越えるなという指示があったが,140KBちょっとで済んだ。余裕だな。

よーしこれでいよいよ投稿論文執筆モードに突入である。昨年度のリベンジ分も含めて2本分。頑張って書かなきゃぁ。

そういや,今やっている計算と関係が深いってんで,こっちも申し込んじゃったんだよなぁ。何だかんだいっても講演が好きなんだな。場違いってんでボロカスに言われる可能性もあるが,ま,それも人生。

Dual Core マシン,やっぱり変。Fedora Core 4のインストールはinitrcを読み込んだ時点でリセットが掛かる。明日ショップに返送することに。がっかり。

安心したので風呂入って寝ます。

7/13(水) 掛川・?

うひ~,収束判定の部分が間違ってた~(号泣)。道理で並列化した時としない時で数値が全然違う訳だ~。気がつけよ>ヲレ

で,やり直したけど,予稿に書いた数値の訂正は必要ないことがわかってホッ。この指数部だと絶対ゼロだよな~ってところが,案の定ゼロになっただけで,最大値は変化なし。一番肝心な対角成分については全く問題なし。

よーし,これで世界初,多倍長任意次数並列Jacobi行列計算ルーチンが出来たぞ・・・ってそんなバカみたいなルーチン作る奴,他にいないって。

ホッとしたので,もいっかい寝なおします。

7/12(火) 掛川・?

まだ梅雨が続いてるようで,ハッキリしない気温(天候は忘れた)が続く。暑いと言えば暑いが,25℃~28℃の間を行ったり来たりしているだけなので,夏というにはちょっと物足りない。まあ,昨年の猛暑を基準としてしまうと,平年並みの気温は「ぬるい」もんである。

うらうらうらーっと,計算が続く。こうしてBlogを書いている間も,我が80万円Clusterはブン回っているのである。つーかさ,あんた,80万円の癖に働きすぎだよ,と言いたくなるぐらい,大活躍中である。全く,当時これを組み立てくれた卒業生には頭が上がらない。ご協力感謝します。あんた方の作ったマシンは元気に活躍中ですよ,多分,この先5年ぐらいはこのまま働きつづけるんじゃないのかな~。

バリバリ計算するついでに,BNCpackとMPIBNCpackをそれぞれVersion 0.1aづつupしてしまう。気になっていた並列ODEの通信最適化(テスト段階だけど)とファイルI/O関数群をドカドカと追加したからなぁ。今公開している奴から数えると・・・0.3a上がっているのか。おもーえーばとぉーくーにきたーもーんだー・・・。

私情協から講習会のお知らせ。・・・っ,くっだらねぇー・・・等と言ってはいかんのか。しかし,nvuなんてフリーのツールの解説も含めて4万近い講習料ってのはどうなんだろうね。

あー,Webプログラミング,余裕があったらnvuを使って全面的に書き直したいなー。来年の卒研で誰かにやってもらえないかなぁ。

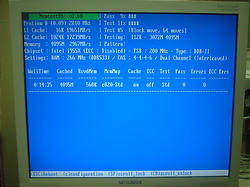

昨日,Dual Coreマシンを発注したショップに対して,「何時来るんだ~」と書いたら今日それが届いた。早速,梱包を解き,Memtest86 3.2を動作させて問題が無いことを確認・・・げげっ,画面がまっかっか。ええーっ,Dual Coreに対応してないせいか? じゃあMemtest86+ 1.6でやったら・・・ダメだこれもまっかっか。急ぎ,発注したショップに電話し,なめとんのかワリャ不良品つかましやがってこちとら少ない予算でやり繰りしてようやっと買ったんじゃどないしてけつかんねん,と迫ったら,そんなフリーのツールの結果では不良品とは断定できない,WindowsかLinuxか,実際にインストールして不具合が出たことを確認したらDIMMを交換する,という。こここっこのクソ店員,Memtest86+が信用でけんというのんかいっ,ふざけんなこのタコっ,と罵りつつ電話を切り,こうなりゃ意地でも不良DIMMを見つけてやる,クソ店員のぐうの音も出ないような完璧な不良品報告レポートを送り付けてやるっ,と4本刺さったDIMM(1GB module)を一つ一つMemtest86+で確認すると・・・あれ? Errorが出ない。Test #4までやっても問題nothingとはこれいかに・・・? まとめて刺しなおしてもう一度チェック・・・うう~ん,問題nothingよ~。ってことは単なる接触不良? ぐはーっ(藤田香織風に)。

で,もう一度Memtest86+を動かしっぱなしにして帰宅したという次第である。これでやっぱり問題nothingだったら謝んなきゃ・・・ってErrorが出ることを期待してどうする>ヲレ

Errorなしであることを念願して寝ます。

7/11(月) 掛川・?

ただいまようやく並列Jacobi行列計算ルーチンが出来上がったので,風呂に入って休憩中。JSIAMの原稿,未だ上がらず。また締切日ギリギリになるのかぁ~。

しかし苦労した割には速くなってないよなぁ。論文として仕上がるのはまだまだ先のようである。8月の仕事かな,こりゃ。

6月に発注したDual Coreマシン,未だ届かず。いや,今届いても何にも触れないんだけど,それにしても遅すぎ。これから追加で2台注文しなきゃならないんだが,はて,このショップに発注してよいものやら・・・。

いい加減,今週末にはインストールチェックをしなきゃ,ベンチどころじゃないじゃん。ということでパーツ単位で購入してしまうことにする。しかし,そろそろ自作は面倒な時代になってきたなあ。発注したマシンの電源は500W,600Wなんて電源も当たり前のように売っていたりする。計算するコタツを作っているようなものだ。改造バカ一台のネタも現実味を帯びてきたな。

まだ先は長そうなので,ボチボチ寝ます。

7/7(木) 掛川・曇時々雨

西日本から東海地方にかけての水不足は,ここ数日の大雨でほぼ解消されたようだ。昨年はボチボチ台風の便りが聞こえてきたようだが,今年はまだ日本に上陸するまでには至っていない。よろしいことである。

FITの原稿をでっち上げて一心地つく。明日からは心機一転,JSIAM向けの計算をせねば。

今度のSISTサロンに講演をお願いした先生からのお返事が一週間経っても頂けないので,その弟子筋の先生を突っついてみる。すると速攻でお返事が頂けた。ご協力ありがとうございます>M先生(リンク貼ったら匿名にならんがな)。

持つべきものは勤勉な弟子,である。ちなみに,SISTサロンは9/16(金)を予定。多分M先生付き(笑)。

おっと,こんなことを書いている間に,サミットが開催され,オリンピックが誘致できたばかりのロンドンが大変なことに・・・。テロの世紀,か。

ボチボチ寝ます。