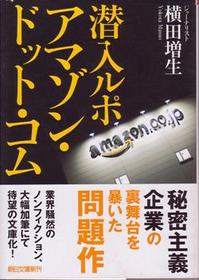

[ Amazon ] ISBN 978-4-02-261684-5, \880

下世話なタイトルだなぁ・・・というのが本書を文庫新刊コーナーで見たときの第一印象である。きっとグローバルスタンダード許すまじ,派遣労働者搾取ハンターイとゆー聞き飽きたスローガンで終わるのであろうと思いつつ,生まれつき下世話なワシはいそいそと本書をレジに運び,この正月に読み始めたのである。で,一気呵成。ゲスな好奇心もある程度は満足させてくれるが,それよりも,予想外に客観的データの裏付けがしっかりなされた論考が多くて,う~む,さすがアメリカ仕込みのジャーナリズム作法を身に付けた著者だけのことはある,と感心させられる。

毎週ほぼ欠かさず視聴しているvideonews.com主宰の神保哲生曰く,ジャーナリストの基本は「一歩前へ」だそうで,この「一歩前」の意味は,著者・横田増生がディズニーランドにほど近いAmazon.comの物流センターで,一アルバイトとして「潜入ルポ」したことはもちろん,もっと深いAmazonの売上高の調査等,客観情勢の「分析」も含んでいる。文学的修飾詞が少なく,イデオロギー的ドグマ臭も皆無である本書は,「一歩前へ」踏み込んだジャーナリストの成果物としてはもってこいのお手本教材なのでは,と思えてくる。

ちょろっとネットを検索してみれば分かるが,Amazonの物流センターの様子は結構あちこちから発信されている。もちろん匿名情報だし,信頼性については疑問符が付くような自己擁護的物言いが多いが,その中でもVIPのこれは,回答者が分かりやすく的確に短い受け答えをしていて感心させられた。で,本書の記述と比べながらざっと読んでみたが,センターの規模は売り上げに比例して大きくなっているようだが,基本的に派遣労働者によって支えられている職場であり,冷暖房なしで立ちっぱなし,とはいえ無体で過酷な労働かというとそうとも言えない,という点は著者が潜入した2003年末~2004年とあまり変わっていないようである。人の入れ替わりが激しい,ということは褒められた話ではないが,誰でも来る者拒まずで受け入れ,短期で働きぶりを見た上でこまめに労働契約を結びなおす,という点ではコスト削減に忙しい昨今の日本の労働環境とさほど変わらないとも言える。

本書の記述で何より面白いのは,冷暖房のない職場にぶーぶー言いながらも資料集めにAmazonを使いまくる著者の矛盾的姿勢だ。とにかくAmazonぐらい顧客サービスが徹底している通販も珍しいのである。

ワシの経験を紹介しよう。Amazon立ち上がってまだ日本法人もなかった20世紀末,注文したものと違う洋書が送られてきたことがあった。早速メールで問い合わせると,お知らせいただきありがとうございます,返送は結構ですので,ご不要ならばどっかの図書館に寄付して下さい,という返事が来て感動した覚えがある。まぁ返送してもらうよりは正しい注文品を再度送った方がコスト的に安いってことなんだろうが,横田が本書で指摘する通り,かつての日本の書店の態度の悪さ,発注のめんどくささ・不正確さに比較すると天と地の差があるなぁと思ったものである。以来,ワシは毎月なにがしかの商品をAmazonに発注するようになったが,今のところトラブルにあった経験はない。本書に記述はないが,Amazonに日本進出を決意させた理由は,送料が高いにもかかわらず洋書の注文が日本から大量に来た,ということも大きかったようである。こんだけサービスが良いんだから,横田に限らず,書籍資料が必須な商売でAmazonを利用したことのない人間は皆無であろう。

著者は言う(P.101)。

私はその後も,何人もの(注:同じAmazonの物流センターで働く)アルバイトに「これまでアマゾンで買い物をしたことはあるか」と事あるごとに尋ねてみたが,「買ったことがある」と答えたアルバイトは一人もいなかった。

(中略)

つまり,センターを這いずり回るようにして本を探す人と,自宅のパソコンから本を注文する人とは違う人たちなのだ。アマゾンの安くて迅速なサービスを享受する人と,それを可能にするために労働力を提供している人たちとは,ある意味別な階層に属している。

以後,私の心の中には,職場としてはこの上ない嫌悪感を抱きながらも,一方利用者としてはその便利さゆえにアマゾンに惹きつけらていくという相反する気持ちが奇妙に同居していく。

そしていつまでもその気持ちに,居心地の悪さを感じていた。

本書読了後,ワシは何の躊躇もなくアマゾンに発注できなくなっている(でもしちゃうけど)。その時の気分は,全く上記の通りである。

Amazon創業者のペゾスが目指した顧客第一主義は正しい,コスト削減努力も正しいし,正社員登用という餌も冷暖房もない物流センターの環境に希望はないにしろ非人道的というほど過酷であるとも言い切れない。しかしAmazonが躍進した結果,解説で北尾トロが指摘するように,書籍販売の業界は,古本も含めて「緩やかな自殺」をしているような有様である。

誰が悪い,という話ではないことは確かだ。本書は「一歩前へ」進んで調査した結果を提示し,多分,ワシらに処方箋を見つけさせるという,「一歩前へ」進むための思考回路を開いてくれたのである。