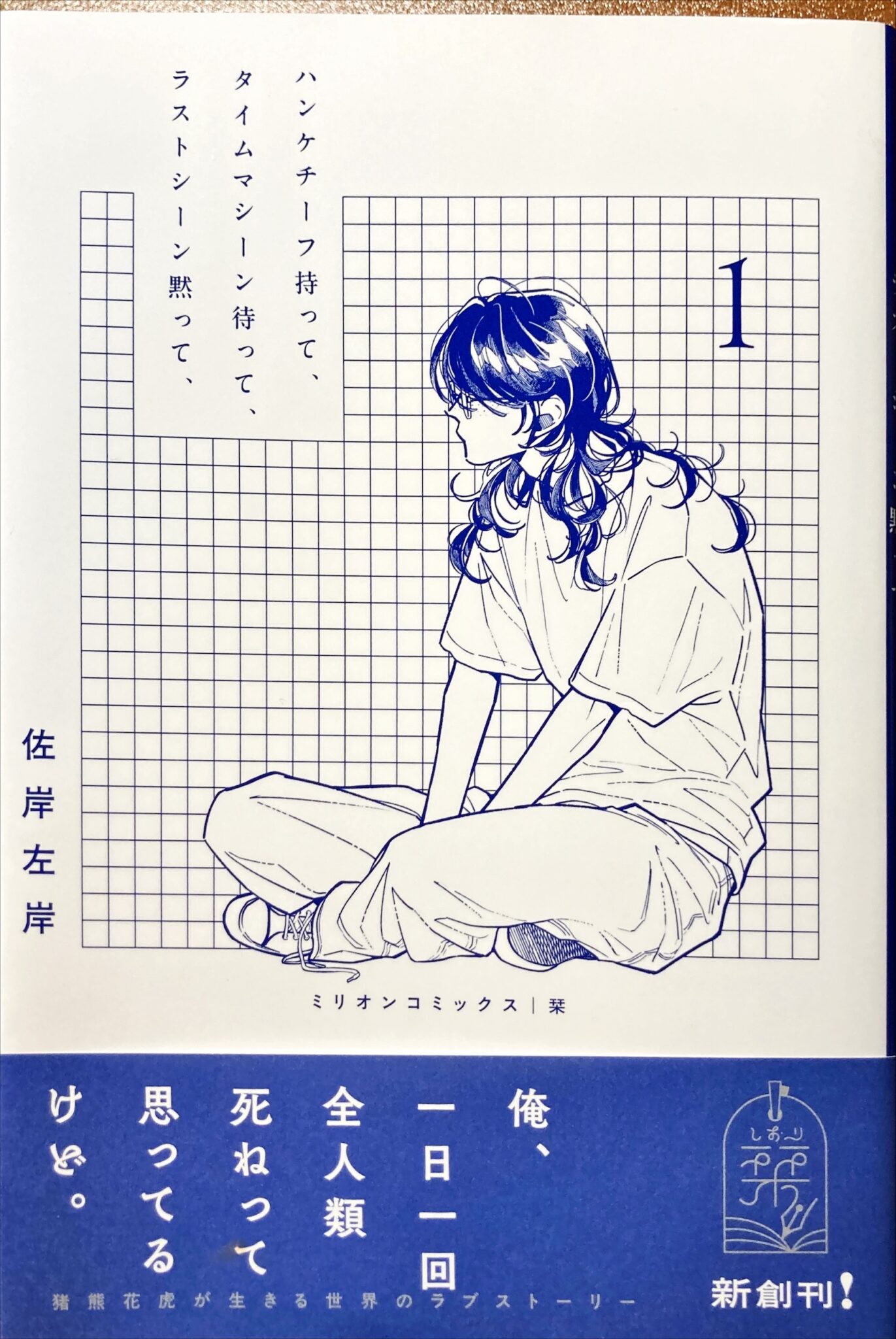

[ Amazon ] ISBN 978-4-8130-5435-1, \946(\860+TAX)

本作品を「BL」の一言で斬っちゃうのは乱暴の極みだろう。とはいえ,どういう作品かと問われればそうならざるを得ないし,長く述べるにしても「よくできたBL」というのが偽らざる感想だ。つまりは,それだけ現代日本のBL,GL,TLというものが豊潤であり,それらのジャンルから「性的要素」を抜いた,純然たる漫画作品群としてもすぐれたものを内包しているという証左なのである。

紙雑誌がどんどん廃刊されると同時進行でWeb媒体が勃興し,既にどのサイトにどの作品が掲載されているか,全体像を把握できている向きがいるのかどうか。本書を連載していた「栞」というWeb漫画サイトも,本書を読むまでは全く意識していなかったが,どうやら「竜と龍の結婚」(いくたはな)を出版しているところらしいと知ったのは本書を紙媒体で購入してからのことである。なるほど,目立つ新人を捕まえてバズらせる術に長けたところなんだと納得した次第。

とはいえ,本書については,ワシが信頼する読み手(書き手でもある)が言及していたからで,パラパラとお試しで読んでみるとなるほど・・・と納得するレベルの洗練されたBL画力であったので購入を即決できたのである。

それにしても,SNS時代とは何とメンドくさくて酷いものなのか。本書の主人公を取り巻く登場人物は軒並み饒舌。ぐずった自己憐憫を縷々言い募るアルバイト従業員や,相手の弱みに付け込んだハラスメント言説をぶつけまくる上司,そして愛情を寄せられる怪しげな探偵は冷静なツラをしながらも感情的に駆動された論理の塊のような文言をぶちまける。そしてそれらを黙って受け取って一人感情を拗らせてしまいこむ長髪イケメンが主人公で,過去には自分の行状が原因とはいえ過剰なバッシングを赤の他人からネット経由でいたぶられ,今もそれが検索で引っかかってしまい,ネチネチとやられる原因となっているという,もうネット時代の被害者の典型のような優男なのである。

とはいえそれは個々の人間の内面の話であって,空は青いし,飯はうまいし,親子スープは絶品で,つまりは外形的な風景はネット時代であろうとなかろうと厳然として存在し,我々を癒しもしなければ蔑むこともしない。確かな画力は落ち着いた「風景」を,ネットに毒されたこの主人公とその周辺の人物を包み込むように存在し続け,良くも悪くも受け流していく。本書は第1巻であり,約200ページ全ては本書の登場人物の説明をするための饒舌な描写に費やされており,このネット的に不幸な主人公の行く末が気になるところまでで終わってしまっている。さて,この先いかなることになるのか,怪しげな探偵への空回りする愛情を持て余す主人公の行く末が気になるのは当然ではあるが,確実なのはどうやら「ラストシーン黙って」なのかなと勝手に類推しつつ,ネットと戯れながらも次巻を楽しみに待つワシが存在していることなのである。