台風14号が,東シナ海で停滞した後,事前の予想に反して台風としての勢力を維持したまま日本列島を太平洋沿いに東に進み,本日中に和歌山から静岡を経て房総半島から太平洋に抜けていくらしい。ということで,ここんとこ秋めいていたのに本日いきなり蒸し暑くなりつつある。こういう日にリビングルームのメインエアコンがリモコンからの反応に反応しなくなるというマーフィーの法則の実例が一つ増える。本体の緊急ボタンを押して応急冷房を起動して何とか熱中症は免れそうである。

久しくblogの更新がないのは,やることがあれこれあり,色々愚痴りたいことが溜まる割には自宅のMacbook Airを起動するのが億劫になるからである。家で寛いでいるときにはもっぱらiPadで指ツイツイモードになるので,どうもTweet以上の長い文章を打つ気がなくなるのである。とはいえ,Twitterでガス抜きできるほど人間ができていないので鬱憤はたまるばかりでますますあー書きたい書きたい猿のマスカキモードになるとますますAirからは遠のくという悪循環に陥っていたのである。

というときにAppleが9/15にイベントを開催,目玉はiPhone13だったようだが,ワシは値段据え置きパワーアップした無印iPadを鬱憤バラシに購入,念願だったキーボードとApple Pencil2をセットで購入,後で後者は新しい無印iPadはサポート外と知って素直にAppleの言う通り初代Pencilにしておけばよかったと枕を濡らすことになるのだが,まぁ買ってしまったものは仕方ないので後で使い道は考えることとする。

とはいえ,無印iPadが届くのは今月末,その前にキーボードとPencilが届くという歯噛みする状況になってしまった。ということで届いたばかりのSmart Keyboadを旧iPad Proに装着してこのblogを更新しているという次第である。なかなか快適であり,Mouse Padがなくてたまにカーソル操作でまごついたりする以外の不満はない。高級品だけあってキータッチもちょうど良い固さ。おかげで指ツイツイモードからすぐさまblog記事アップデートモードに切り替えられる。

つーことで,無印iPadが届くまではボロボロのカバーの代わりに旧iPad ProでせいぜいNote PC替わりにSmart Keyboardで楽しむことにしたい。

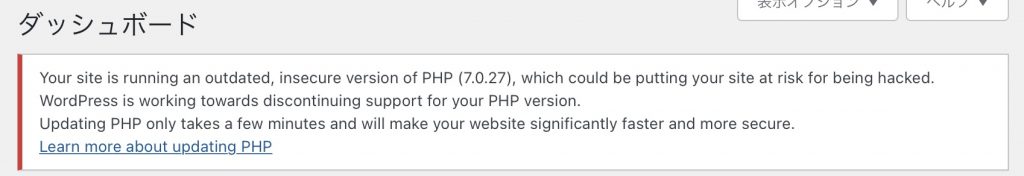

ここのWordPressのplugーinから警告が厳しくなってきた。CentOS6ベースなので,本来ならOSごと交換したいところ,今のところ精神的・時間的余裕がなくて放ったらかし。年末から正月にかけてやらんと仕方ないんだけど,現在なまくら人生転換点に来ており,マックス忙しい。自分の趣味は二の次にして他人様に奉仕しなくちゃいかんモードであるので,果たしていつできるやら。クラックされる前に何とかしたいところである。

ということで今週も英語特訓の予習に勤しみます。