天気がよかったような気がするが,波瀾万丈なお話を伺った衝撃で忘れてしまった。雨は降ってなかったが,風がやたらに強い日。

午前中に自宅の2年目修繕をちょこっとやってもらって岐阜に向けて出発。途中,銀行に寄ってMSDN AAの継続申込金を支払う。ダウンロードだけなら3.7万円だって。安くなったなぁ。毎年研究費が底をついてピーピー言っている身としてはありがたい。近頃ではWindowsのライセンスより,学生さん用にVisioを使うことが多いけど。あれって重宝するのよねぇ~・・・って,ろくすっぽ使い方をマスターしないうちに卒業しちゃうんだけどさ。ちぇっ。

ほぼ2時間,マガリ太郎を駆って東名→名神→東海北陸と乗り継いで岐阜聖徳学園大学に到着。講演を伺う。

“A little bit difficult”っつーてたけど,ワシにとってはToo difficult to understand the whole talk about Block Lanczos Approachesでございましたわよ。線型計算も理論的(つーか,A先生に言わせるとそれがGlobal standardだそうだが)なアプローチを重視するようになっちゃったのね。勉強するのは大変そうである。がんばれ未来の若人たち! 四千円分は出世払いにしておこう!

ところで,H先生から「穴水→金沢」の距離が100kmだと申し上げたら,「そんなにないだろう,往復100kmだろう」とご叱責を受けたので,ここで証拠と共に反論申し上げたい。

かように,能登有料道路だけで約84kmあり,そこからさらに金沢市中心部に向かうと100kmとなるのです。そうでなければ,小松空港があるのに能登空港ができたりしませんです。能登半島は長大なのです。歌にもあります。「の~と~は,ながい~な,おおきい~な~,過~疎~が進ん~で~,鉄路も消えた~」

反論申し上げたので寝ます。明日は3章完成,5章以降も何とか手がけたいぞ~。

3/15(月) 掛川・晴後雨

風がぬるくなってきて,本格的な春の到来を感じさせる日。朝方はいい天気だな~と浮かれていたら,帰る頃には土砂降りの雨。もうセーター類はしまっても良さそうだ。

東京都の方では青少年健全育成条例改正の件で大騒ぎのようだ。基本的にはわいせつ図画の規制をするだけで健全な青少年が育成できるなんてファンタジーもいいところだとは思うが,さりとて未成年にどんなものを読ませてもオッケー・・・と思う向きは少数派であることも認識すべきだろう。つまり中々反対しづらい,特に議員が反対論をぶとうとするなら,よくある教条的左翼言説でない筋道でないとまずかろう。

規制がかかるとすると,物理的なゾーニングで何とか対応できる書店よりも,未成年の判別がやりづらいネットの方が影響がでかそう。M$はじめ有力ICT企業がこぞって反対に回ったのはそのせいだろう。漫画家だけならいまいち影響が薄そうだが,こういう有力企業を敵に回したとなると,自民党側からも「今回は見合わせよう」という空気が出てくるかも。さてどうなりますやら。反対派の言動にも常々問題があるとワシは思っているから,反対票を投じるのも躊躇する。ま,都民でもないから模様眺めするしかないんだが。

今,「デイ・キャッチ!ランキング」を聞いていたら,町田徹さんが「折衷案」を提唱していた。ま,ワシもほぼ同意見。今回の件,勝とうが負けようが自主ルールの制定にぼちぼち動いた方がよくはないか? 権利の主張をするだけで,自助努力が足りないと見られたら,もっと大きな揺り戻しがくるかもよ?

業績の長期零落傾向から脱却できないラジオが,とうとうネットとの連携へ本格的に踏み出した。本日サイマル放送開始・・・だが,関東と関西地域のみという,ナンのためのネット放送なのか,意味が分からん。まぁ放送免許との絡みでどうのこうの,著作権団体との交渉が面倒だのナンだのって事情があるんだろうから,地域限定はまぁ最初の内は仕方ないか。

当然,静岡県西部地区で聞けるはずはないのだが,そこはIPアドレスやFQDNだけで地域制限なんぞ完璧になるはずもない。つーことで,E-Mobile経由で「キラキラ」を聞いてみた。

ん~,快適~。音楽がばっちり入っていて,Podcastでは「しーん」となっちゃう番組もちゃんと賑やかに聞こえる。モバイル系でも聞けるところと聞けないところがあるみたいだが,聞ける内は遊んでみようっと。

さて,風呂入って寝ます。明日は岐阜で講演会聴講。理解できない可能性大(w

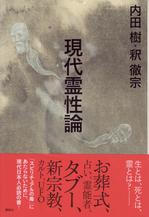

内田樹・釈徹宗「現代霊性論」講談社

[ Amazon ] ISBN 978-4-06-215954-8, \1500

いや~,面白かった。ほぼ一気読み。といっても本文A5版300ページの厚さの単行本,内容も濃いので東京往復の新幹線では読み切れず,ベッドの中でも読み続けてようやく終わった。数々の思想書をblog更新と共にコンスタントに生み続ける内田樹と,「不干斎ハビアン」で仏教・キリスト教に関する深い知識に基づいて個としての宗教人=野人を評価した釈徹宗,この二人の掛け合い漫才による現代人の霊的考察講義録,もう話があっちこっちに飛んでいくのでこんなblogの記事で全部の内容に触れることなぞできやしない。せいぜい全体的な印象をざっと述べて,面白かったところ,印象深かった部分だけ抜粋してご紹介するぐらいしかできない。本書は講談社の単行本で現在(2010年3月14日)Amazonで119位という売り上げ順位であるからして,遠からず文庫化されるに違いないから,それを待って買おうという人向けの部分的な予習としてお役に立てれば幸いである。

2005年の後期に神戸女学院大学・大学院で行われた,内田・釈による掛け合い講義「現代霊性論」が元になってできたのが本書である。高々14回の講義でこんな密度の高い話をしたんだから,まぁお二人とも元気ねぇとつくづく感心する。講義内容の主導権を握るのは内田で,時には釈から「さっぱりわからないですね(笑)」(P.164)と言われてしまうようなメタ的言説をまき散らしながら聴衆を引きずり回す。そのような駄法螺とも思えるウチダの問答に対し,一つ一つ丁寧に,古今東西の宗教に知悉した釈が解説を加え,ともすれば虚空に飛んで発散しそうな会話をがっちりと現在の「霊性(spirituality)」につなぎ止めてくれるのだ。一読した印象では,著者並びとは逆に,釈による現代人の宗教論,という感じがする。

衣食足りて礼節を知る・・・はずだったのが,どうも「衣食が足りた」現代はこの「礼節」の部分が実はよく分からなくなっているのではないか・・・という認識はグローバルに共有されている。本書は,「霊性」がとうとうWHOでも人間の健康の定義には欠かせないものではないか?,と議論になった,という釈の話から始まる(P.14~P.17)。もちろん本書はオカルト現象そのものを扱うのではなく,そのようなものを感じる人間の精神のあり方を論じるものである。死者を奉ったり,世の不条理に悩む現代人が求めたりする宗教的な儀礼・宗旨といったものを含む「霊性」というものを多面的に,そして理知的に語ってくれているのだ。

例えば,江原啓之・細木数子といった,ちょっとうさんくさい目で見られている民間霊能者についても,もてはやす人々が少なからず存在することに対して,「いつの時代においても教団宗教とともに,常に機能してきたと僕は思います。この(注:民間霊能者の)系譜をまったく排除して宗教を語るわけにはいきません」(P.73)と釈は断言する。教団宗教が苦手とする,目の前にいる相手を精神的に救う,という役割を民間霊能者が担ってきたというのである。精神科医であるなだいなだも,宗教家でしか救うことのできない領域があることを指摘していたが,精神医学が発達した現代においてもなお,江原や細木のような存在が必要であることを,自身が浄土真宗という教団宗教の僧である釈はあっさりと認めているのだ。そーいえば,鏡リュウジも「占星術」を科学的でないと認めながら「役割」があるのだと説いてなかったっけ? たぶんそれは,この民間霊能者としての機能だったのだなぁ。

本書全体を通じて,ウチダも釈も,「霊性」の重要性を説きながら,そこにまつわる危うさもきちんと指摘している。カルト教団の害に悩む人には,カルトが生じる原因をうまく言い当てている本書は,一つの指針を与えてくれるだろう。

「「ポスト新宗教」は自分の体験を重視する傾向が強いです。オウム真理教もそうでしたが,神秘体験を大変なことのようにやたら言うんですけど,これにパッチワーク教義が合わさると,危険は倍増する。たとえば禅や瞑想(メディテーション)を実践すると,幻視や幻聴,まばゆい光を見る,何かの掲示を得るなど,神秘体験的な現象が起こります(注:「坊主DAYS」でも「魔境」として紹介されている)。でも,それは生理現象として必ず起こるものやから,そこに本質はないから気にせず捨てていけ,それに足をすくわれちゃいけないと,ちゃんと教えます。きちっとリミッターが利くようになってるんです。」(P.109~110)

なるほど,伝統は伊達ではないのだなぁ・・・と,普段,実家が檀家となっているお東さん系のお寺に支払うお布施の金額に疑問を抱いているワシも,ちょっとは浄土真宗を見直した・・・かな?

「なぜ人間は宗教的なるものを求めるのか」という根源的な公案に対して,自分なりの回答を得るため導入として本書を読む,という使い方ができる良書,一読しておいて損することはない。ウチダ本に飽きてしまった方にも,ウチダ本のようなふりをした釈メインの本書なら,万全の自信を持ってお勧めできるのである。

サイトリニューアル予告

といってもまだ未確定要素が大きいのだが,このblogも含めて,”http://na-inet.jp/“以下の内容を全部Movable Type 5 を使ってコントロールし,デザインを簡素化,全面的に更新をRSS経由でお届けできるような仕掛けを入れたいと考えている。本来は,このWebサイトを抱えるサーバをCentOS4からCentOS5に入れ替えと同時に行いたいと考えていたのだが,作業がめんどくさくなる割にメリットがねーなと躊躇しているので,とりあえずWebの方を優先して行おうと決断した次第である。

何でそんなことをするのか? まず,静的HTMLをしこしこ手直しするのに飽きた,ってことが挙げられる。手打ちHTMLを維持するのも面倒だし,CSSに至っては自分のデザイン能力の無さにあきれているので,人様のものを使っちまおうと思ったのである。ただしディレクトリ構成は維持し,ページ構成もなるべく現行のままで行きたい・・・けど,どこまでできるかなぁ?

もう一つ,大きい理由は,6月に公開講座の講演を予定していること。ここでWeb 20年の歴史を語るというエラそーなことを担当するので,そのためにワシのページを実験台にして「現代のWebサイトはこんなもんですよー」とサンプル提示したいのである。YouTubeからGoogle Adsenseのお誘いを受けたついでにGoogle Adを貼り付けるためのアカウント申請をしてしまったので,ベタベタあっちこっちという程でなくても広告を貼り付けてみようと思った,ということもある。そーゆー用途にはMT5の広告入りテンプレートを作っておくと便利ですからね。そうそう儲かるというものではないし,せいぜい月々数百円程度ってところだろうから,本格的に銭儲けしようという向きには手間の割に効率が悪すぎるが,一応,Webデザイン特別プログラムを担当している以上,そーゆーめんどくさいサイトを維持するってぇのは自分のスキル維持のためにも必要と考えたのである。お客さんに嫌がられない程度に広告を挿入するセンスってのも大事だしね。

つーことで,4月~5月にかけてボツボツ作業ができればと考えているが,サボっている仕事が多すぎてこっちに労力を振り向けられるかは分からない。でもまぁ,できなきゃできないで,「昔はワシもこんなことを考えていたんだぜ」程度の話題のネタにはなるから,こうして書き付けておく次第である。

3/9(火) 東京->つくば->柏->掛川・雨後雪

ひょえ~,疲れた~。おまけに午後からは雪もちらついてきて,どうなることかと思った~。まぁでも,新幹線は数分遅れただけで無事掛川までたどり着いたから,よしとしよう。

つーことで本日の日程を書いておくと,まずホテルから東大本郷キャンパスに直行して,ワシの(じゃなくてT君の,だが)研究発表をこなす。

無視されるかと思ったが,ちゃんと質疑応答があってよかったっす。ま,このテーマの講演もこれで最後だろう。あとはまとめの文書を書かねばならぬ・・・いつになるやら。

1セッション付きあって,TX経由で筑波大に移動。

おとなしく聞いていました・・・ホントだよ。2回質問しただけだし・・・。

バチが当たったのか,ちょっと相談事も。うーむ・・・どうなりますやら。

終了後,土浦までバスで出て,JR常磐線経由で柏へ移動し,久々にホワイト餃子を食う。

いやぁ,うまかったァ。たまぁ~に食いたくなるのよねぇ。通販で冷凍品を買って自分で焼けばいいのだが,この説明通りに出来る自信がない。油も大量に使うしねぇ。こうして人様に焼いてもらったものを食うことで満足しよう。東京にも幾つかあるようだから,探索しておこうっと。

ところで東大に来る度に思うのだが,このゴミ箱,壮観である。

分別がやたら細かいんだが,部外者にはわかりづらい。もうちっと種類を減らせないのか?

なんかTwibackrへの送信が失敗している・・・なんで?

移動で疲れたのでもう寝ます。