ふひ~,卒研,ワシが頑張ったおかげで何とか収まりが付きそうである。これからは卒論書きに邁進せねば・・・って何かおかしくないか?

T取締役から頼まれていたQ & Aシステム,何とか完成した。とりあえずアルファ版を試験運転中。

基本的にはスレッド表示に対応したBBSなんだが,メール送信機能に対応しているところがちょっと珍しいか,ぐらいの代物。

こーゆーのって,状態遷移図を創るまでの試行錯誤が面倒なだけで,プロトタイプ的な動きをさせるだけなら機械的なコードを書くだけなんだがな。スレッド表示は再帰を使っているだけだし,まぁクレバーなコードとはお世辞にも言えない出来。

でも,こーゆーのを研究室オリジナルで作っておかないと,どっかのサンプルのパクリみたいなものばっかりになっちゃうので,いざ外に出すとなると途端に著作権だの何だのとめんどくさいことになる。ワシがやりたいのはこーゆーのを作ることじゃなくって,この中にどんな機構を組み込めるかという話なので,ガワだけは作っておかないととてもじゃないけど一年間では終わらないのね。イメージとしては,幸谷研究室という小企業があって,そこではタコだけどそこそこ動くシステムが何種類かあって,そこの機能拡張とか更新作業を毎年入れ替わる社員(学生さん)にやってもらうって感じかな。もちろん,馬力のある人なら全く新しいものを作り上げて占有して自分で商売を初めてもらってもよし。しかしそんなのはレアケースなので,せめてパーツとかメンテぐらいはできるようになって下さいよ・・・ってところかな。

さて,某ウクライナ方面から悲鳴が聞こえてきたので本格的に何とかせねば。本日ちらっと見た限りでは,もー,ワシのライブラリの使い方,全然間違っているような感が・・・頭イタ。

さて,本日から原稿に取りかかるとしますか。頑張るぞ~っと。

12/1(火) 掛川->浜松->掛川・曇

何だかスッキリしない天気。晴れていない分寒くはないが,気が抜けた感じがする。冬はぴりっと寒い方がいい。弛緩した冬将軍にカツが入るのはいつ頃か。ま,暖房代が助かるから,暖かいのはいいんだけどね。

12月である。師走である。ワシはこんな奴でも師の端くれであるので,走るのである。今年は例の原稿を仕上げなければ締めくくれないのである。とゆーことで頑張るのであります。

と決心しているところに献本が届く。S先生,ありがとうございます~。

うは~,200ページに満たないページ数なのにコンパクトに幅広いアルゴリズムを書き込んであるな~,と感心。「応用」がどこにあるんだとかちょっとTypoがあるとかはともかく,ちょっと珍しい傾向の本なので,後でまとめて感想は書くことにする。・・・ってそんな恐ろしいことをしていいのか,好き勝手に書いちゃったらどんなことになるのか,ああ,ワシはなんてトンでもないことを宣言しているのか。ブルブルガタガタ。

本日は午後から毎年恒例の産学官連携フォーラム。ワシはパネル2枚とT君入魂の(教師丸投げとも言う)でもシステムで参加。ま,昨年と同じなんですけどね。

暇こいているだけで済むかと思ったが,お隣でロボット勧進帳なる演し物(?)があり,そちらに来たお客さんがたまーにこちらに話しかけてこられて「Googleと同じシステム構成です!」などと大口を叩きまくる(まるきり嘘じゃないけど)。どーもご来店ありがとうございました>ご質問下さった方々。

T取締役から頼まれてたQ & Aシステム,一応完成。一通り動作チェックを済ませたら先方に投げて(つーか,ここ読んでるだろうからすぐに知れるだろうが),ダメ出しをお願いしたらシマイ。次年度の卒研の一つはこれにMeCabをくっつけて遊ぶことになるだろう。ふ~,一安心。

で,サポリにサボっていた件,今週中になんとかせにゃぁ・・・。

つーことで,今月は御用納めまでどこにも行かず,仕事に邁進する所存であります(出来た試しがないけどな)。年末は溜まりに溜まったぷちめれ大特集をやらねば。は~,ガンバロ~っっと。

11/26(木) 掛川->東京(予定)・?

ひょえ~,また日をまたいでしまった~。昨日はプログラミングに填ってしまって日をまたいでしまったが,本日はWebデザイン特別プログラムの担当分が終わったのでドッと気抜けしてダラダラと過ごしてしまい,こんな時間になってしまったのさ。

つーことで,教材はT君に作成をお願いするわ,実習の面倒はT取締役に丸投げするわで,結局ワシは萩の月を配布しただけが功績という,甚だ情けない実習を終えたのである。ま~,優秀で真面目な学生さんの努力の賜で何とか形にはなったかな~って感じ。

しかし,やっぱり鬼門はJavaScriptだ。いや,PHPならサーバサイドで動作するからいいのだが,クライアントサイドのJavaScriptはブラウザ依存がひどくて,つーか,ブラウザ依存を極力なくすようなコーディングのノウハウが難しくて,結構大変なdebug作業が必要なことを痛感。とはいえ,ショッピングカートみたいなものをPHPで作っちゃうと,動作は安定するけどサーバ側の負荷が高まるので,少なくとも買い物終了まではユーザ側で操作を完了させられるJavaScriptでcookieを保持しておくのがよろしい。その辺の切り分けが面倒,っつーか,趣味と環境に依存して決めるしかないんだけどさ,おのおの担当者の趣味がぶつかって調整が大変になる。ま,今回の件はワシがその調整をサボっていたから悪いんだけどさ。この辺,来年に入って実習がすべて終了したら解決しないと行けませんね~。どーせこの顛末は論文にまとめておこうと思っているんで,次年度への教材の改良も兼ねて作業しないとなぁ。本書くって言い切っちゃったしね。

つーことで,本日は実習の面倒を見て頂いたT取締役の慰労会ってことで,静岡名物げんこつハンバーグを食いに行った。

へ~,初めて食ったけど,レア状態で持ってきてその場で半分こにして焼いてくれるんですな。ん~,ワシは胃が小さくなったので(小さくしたいので),おにぎりタイプの小降りな奴にしたけど,けっこう腹一杯。若い人向けの食い物ですな。

つーことで,懸案のプログラム,まだ出来てません・・・今週頑張りますのでよろしゅーに>T取締役

ではそろそろ寝ないと朝一の新幹線に乗れそうもないのでこの辺で。続きは帰って来てからだな~,多分。

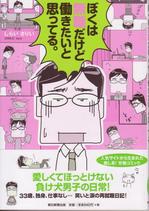

しらいさりい「ぼくは無職だけど働きたいと思ってる。」朝日新聞出版

[ Amazon ] ISBN 978-4-02-250642-9, \940

エッセイマンガが増えたな~,とツクヅク思う。映画でもドキュメンタリーが増えてきたが,日本全体,いや先進国全体で高齢化が進展していることもあって,読者層・視聴者層の一番分厚い部分がフィクションというものに飽きているという理由も手伝っているのだろう。絵空事ではない,リアルな物語を希求するという状況は暫く止むことはなさそうだ。

エッセイマンガが増えてきたのも,そんな「リアルな物語」を求めるという状況に加えて,マンガの表現力と読者のリテラシーが格段に上がり,複雑なコマ割が敬遠されるというよりは,シンプルで白い絵でも十分面白さが伝わる・読み取れるようになっているというマンガの21世紀的進化の結果でもある。表現がシンプルであればあるほど絵やコマ割にはセンスが求められるので,誰にでも描けそうでいて,そう簡単には読者に届く表現力が得られるわけでもない。実際,ストーリーマンガでは一線級の作家でも,エッセイマンガとなると途端に精彩を欠く,ってなことは普通にある。逆に,ド新人でもセンスさえあればWebや同人誌を通じてドンドン読者を獲得していく,ってなこともすっかり当たり前になった。このblogでも幾つか紹介しているが,「ヘタリア」のようにWeb経由で世界的な評判を得たものも現れるようになり,「時代だなぁ~」とすっかりオッサンの感傷に浸ってしまう昨今である。雑誌が駄目になったと思ったら,今度はWebか,いや,Webのせいで雑誌が駄目になったのか。ともかく,漫画家と読者が直に繋がりやすい状況になったことは良いことだとワシは思う。

本書も,そんなWeb経由で評判になり,プロデビューに至ったマンガであるらしい・・・というのも,本書を読むまでは著者の「ニートな僕」の存在を全く知らなかったのである。どーしてもバブリーな1980年代に青春を過ごしたオッサンなワシは,Web上のマンガってのにまだ抵抗があるらしいのだ。だもんで,積極的にディスプレイでまんがを読もうという気にならないのである。多分,本書を手に取らなければ,著者のblogを読むことはなかったであろう。

そんなワシが本書を購入した理由は,内容が「・・・うっ,これは惹きつけられてしまう・・・」と直感したからに他ならない。得能史子に惹かれたのと同様,「ダメダメ光線」がビガビガと発せられており,本書を手にとって一瞥した途端,ワシのダメゴゴロの「共感」回路がショートしてしまったのだ。ワシは結構絵柄にはうるさいのだが,シンプルというだけではなく,相当センスのよさげなベクトル描画なデジタル絵にも好感を持った。

ちょっと気弱な三十路の独身男,村田良男が主人公のフィクションマンガ・・・が本書の正確な紹介になるのだが,ワシはやっぱり本書を「エッセイマンガ」というジャンルにカテゴライズしたいと思う。なぜなら,ここで描かれている村田君のありように,フィクションを超えたリアリティを感じたからである。著者がこのような体験を経てきたかどうかは不明であるが,ワシも職場でしょっちゅう悩まされている「マンション営業」にいそしむ村田君がクビになる(自主退職という形態は取らされるが)経緯,ニート期間のやるせない鬱な日々,チャットと出会い系にハマって振られるという情けないエピソード,そして再就職(といえるのかなぁ,これ)に至るまでの七転び八起きな就職活動・・・,どれを取っても絵空事感がゼロ。多分本書をノンフィクションのドキュメントマンガだよ,と言って人に勧めたら完全に信用するだろう。そのぐらいリアル,っつーか,「あるよなぁ・・・こういうことも」「いるよなぁ・・・こーゆー奴」「ああっ,これワシだ,ワシのことを描いている~」ってな反応が続出するんじゃないかな。ワシの場合は,自分にも通じるし,今教えている学生さんとか,前の職場で接してきた能開セミナーの受講生さんにも思い当たる人がいる(た)ので,読みながら胃がキリキリしてきたのである。

村田君は,慣れないマンション営業部門に回され,業績不振の責任を取らされる形で自主退職をする(させられる)。そして就職活動の日々を送るのだが,誰しも,ことに,対人関係では積極的になれない気弱な向きには,自分には向いていない仕事をさせられて苦しんだ体験はあるだろう。村田君が退職するのも,誰が悪いというよりは,時代と状況が悪いというより仕方のないところがあり,そして再就職活動も躓きながら休みながらだらだら~と過ごしてしまう,というのも,勝間和代あたりからは「バカしっかりしなさい!」と怒鳴りつけられるだろうが,カツマーとは縁遠いダメ人間たるワシは「無理もねぇなぁ~」とシミジミ共感してしまうのである。ちょうどワシも調子が良くない時期に当たっているので,多分,村田君のような状況であれば全く同じか,いやそれ以上に対人関係ゼロのヒッキーになるに決まっているのである。

幸い村田君は,ネットを通じてとはいえ,交友関係を持とうという意欲は残っており,自分を心配してくれる家族もいた。三十路前半という年齢制限ギリギリの若さであったことも功を奏して,何とか世間と繋がることが出来た。この辺も結構リアルで,逆にこのような多少の社会性・関係性の有無が,職を得るかどうかの紙一重の違いに繋がってしまうのだろう。そう考えると,一歩間違えればアキバで暴れまくった加藤のような人生にもなり得る,ちょっと怖い状況を描いた作品であるとも言える。

今の日本の雇用状況の悪さと,すぐに底辺に落ちてしまう耐性のなさは,結局の所,社会の分厚さがないせいだ,というのが宮台慎司の分析であるが,民主党政権を突き上げたところでそう簡単に復活するものでもない。とりあえず手近なところから,出来る範囲で各人が隣人知人をつなぎ止める努力をする他ないだろう。もちろん,最低限の本人の自助努力は必要であるけれど,せめて元気で就職の意志のある世代がヤケクソの捨て鉢にならない程度に,パンを分け与えるぐらいの節度を,まだパンを得ることが出来ているワシらが持つことが必要だ。そう,村田君が労働の意欲を復活させたぐらいの,ささやかだが重要な成功例を普遍化することができれば,ビンボーではあるがそこそこ良い社会が維持できるのではないか・・・ワシはこのマンガを読んで,そう確信したのである。

11/22(日) 掛川・曇

ふ~,朝からゆったり過ごせる休日は久しぶりだ。ひとりものの特権はせいぜい「自分勝手な休日の過ごし方が選択できる」程度のものでしかないので,この3連休は堪能させて頂く。って,同じ職場ではものづくりフェスタなんて催し物が開催されているので,連休どころではない方々もいらっしゃるわけだが。ご苦労様でございます>参加者一同 その分,ワシは対外活動で頑張っているので許して下さい。

つーことで,今週のドタバタを振り返ってみるとこんな感じ。

月曜日・・・通常通り,1,2限目講義,3,4限目,卒研・3年生ゼミ・・・なんだけど,プログラミングの世話が大変になりつつある。学生のレベル云々という話はあるにせよ,プログラミング環境が昔に比べて格段に複雑になって選択肢も多いから,「言語」だけ習ってきても「環境」が違ったりすると当然「作法」も違ってくるわけで,その辺の交通整理が大変だという事情もある。

どっかの団塊世代以降のバカ○○どもみたいに,「すべてはゆとり教育のせい」「親の教育が悪い」「高校までの教育が悪い」と,つまりは「責任は自分にはない」と自己弁護するだけでは何の解決にもならないばかりか,次世代教育としては悪影響しか残らないので,そろそろ卒研が後輩のためのテキストになるような方法論を考えていかないとダメだなぁ~ってことを痛感している。で,行動に移していくつもりではあるが,まず目前の敵=ワシが与えた卒論テーマを片付けないと,つまり,自分のケツは自分で始末していかないといかんので,まずはそれから。

火曜日・・・前日に千葉市へ移動して潰れて再建中のルートイン千葉に宿泊。施設は古いが,大風呂があるのでそっちを使う。温泉じゃないけど快適快適。で,高校の先生方の研修会(研究ではないらしいので)に参加した。

高校部会の分科会にお付き合いしたのだが,人が少ない上に,「助言者」なるよく分らない制度があって,講演後に色々ご高説を頂けるようなシステムになっていて,何だか不条理文学に迷い込んだような不思議な感覚に見舞われて楽しかった。いや,この不思議感は

こんなものを食ったせいかもしれない。ふぐおいし~,ふごくおいし~。あ,やっぱし当たったか?

水・木曜日・・・ワシが一生懸命LinuxのLogical Partionシステムと格闘してバックアップファイルを全消失させている間に,仙台で購入した28個入り「萩の月」が一瞬にして消失していたという記憶しかない。

金曜日・・・ハッピーマンデーという,その名を聞いただけで全国の教育関係者は怖気をふるう妖怪のせいで,月曜講義日。つーことで月曜日と同じ反復を繰り返し,ワシは自分のケツを自分で拭くハメになったことは言うまでもない。卒研は今月中に結果を出せ!,というワシのかけ声も,結局自分の首を絞めただけに終始した。

土曜日・・・前日に自分の首を絞めたため,溜まった洗濯物と格闘して掃除一式を済ませた後は記憶がない。あ,スーパーで福澤さんが一名行方知れずになってたっけか。米びつも冷蔵庫も空になってたからなぁ。

日曜日・・・やっとblog書きに復帰できて,嬉しい。CentOS 5.4 i386版を,いつも持ち歩いているAspire Oneに突っ込んで常時起動サーバとして使うことを決意する。USB HDDの方にCentOSを突っ込み,出張時には取り外してWindowsマシンとして使うというエコシステム。

CentOS 5.4でもWireless LANが起動しないが,Atheosチップセットと格闘する気もないので,さくっと使えるようになった100BASE-Tの方を使うようにする。後でDynamic DNSに登録しておこうっと。

そーいや,ようやく10GBASE-Tカードがアキバ店頭にも登場したようですな(Akiba Hot Line)。まだ価格は高いし,出始めの頃のGbE同様,理論フルスピード値の1/3程度しか出せていないようだが,まぁコンシューマ市場でも買えるようになるのは良いことである。これで10G Switchが適度な値段で出てくれば御の字なのだが,まだまだ時間が掛かるんだろうなぁ。せめてカードが1万以内,5ポート程度のSwitchが10万以内にならないとワシが手を出すことはないな。

本日はプログラミングに邁進します。決着付けないとな~。