イマイチはっきりしない天候が続く。梅雨ならいっそ降って欲しいと思うが,煮え切らない天候である。気温だけが少しずつ上がっていく感じ。日光が当たらないからクーラーの出力を上げることもないのが救いか。

武田徹さんが東浩紀を論破すべく,ゲーデルの不完全性定理に挑んでいるようだが,中途半端な紹介記事だけ読んで何とかしようとしてけつかる・・・林晋なら岩波文庫に入った労作を読むべきだし,野崎昭弘ならちくま学芸文庫の奴を読めば,「ゲーデル数」の具体例ぐらいは理解できそうなモンだ。ご両人から「そんな短い記事読んだって分かりゃしないよ」と突っ込みが入りそう。 しかし,ゲーデルもデリダも分る学者って,東浩紀批判なんぞにうつつを抜かすより内省的に落ち着いちゃうか,独自の理論を打ち立てようとするだけじゃないのかな。森毅流に言うなら,「数学の定理なんぞ,後生の奴らが好き勝手に自分流に書き直して活用しちゃうモン」なんだからね。

さて,PC発注の件,見積もりがそろったので書類をまとめようと,先週金曜日にHから来た見積書を見て驚愕する。他2社のサーバ2台分の値段で一台しか購入できない!

ガッシャーン(ちゃぶ台をひっくり返した音),おんどりゃぁ,ワシの意見をどっちの耳で聞ぃとったんじゃぁ! もーてめぇんとこには頼まん,他の2社でケリをつける!・・・というニュアンスを込めた慇懃無礼なメールを先方に送って再考を即すことに。バカなんじゃないか?ホント。

さて,逃避するネタも尽きたので,ボチボチ定常状態で計算を始めることにします。また8月には発表が控えとるけんのぉ。

6/14(日) 掛川・曇

知恵熱が出たのか,扇風機をつけっぱなしで寝たせいなのか,風邪をぶり返して頭痛に悩まされて一日寝込む。夕方になってようやく復帰。年かしらん?

最近は年の割には元気に活躍ってのが流行のようだけど,筋肉隆々なプロレスラーだって受け身取り損なって死んじゃう(Yahoo!News)ぐらいだから,いくら高齢化が進展しているからといって,40超えたら肉体酷使する仕事は程々にすべきかと思う。唐沢さんも,50過ぎて舞台をドタバタして連日飲み食いっていう生活ぶりが心不全の原因ではないのか? まぁ,生きているだけ給料を家庭に運ぶだけという人生より,やりたいようにやって早死にという人生の方が礼賛されがちではあるけど,それで本当に幸せかどうかは一度考えてた上で選択して欲しいよね。本人は良いけど周りは迷惑ってこともあるんだし。一番の迷惑は「生前にああしてやればよかったこうしておけばよかった」って深い後悔を残しちゃうこと。ワシみたいにひとりものならのたれ死んだところで影響ないけど,家族持ちの方はよく考えて欲しい。化けて出られるよりよっぽど迷惑だよ,ホント。

厚労省局長逮捕か(読売新聞)。三流官庁の旧労働省出身者が旧厚生省側の局長になるってのはすごい苦労があったんじゃないかと想像する。エリート官僚の仕事の無茶ぶりってのはとんでもなくて,離婚率も高いって話を聞いたことがある。偉くなるにも色々と面倒なことを引き受けなきゃならんのかなぁ。

JAXAで見かけたシュールな物件。

圧縮空気が入っているみたい。JAXAならではのガスタンクかと。

明日は早いのでもう寝ます。

6/9(火) 掛川・曇

曇天曇天。もういい加減梅雨だろうと思ってたら,本日頃,東海地方梅雨入りとのこと。今年はどよどよな,いかにも梅雨らしい気候が続くのかな。

先週は逃避行動ピークに達し,さて週末に勢いをつけてと思っていたら,土曜日後半からのどが腫れ,日曜日は微熱を出して寝込んでしまった。で,月曜日は史上最悪の体調でヘロヘロ講義を行い,本日になってようやく復帰してきたところ。うがぁ~,論文の手直し~,金曜日の講演準備~,どぉ~しぃ~よぉ~お~。などと書いてある暇があったらやるべきですな。やります,明日から(ダメじゃん)。

今年もWebデザイン特別プログラム用にPCを買うので,昨年度と同じくHとDに見積もりをお願いする。今年はDの方には「当て馬なので適当で良いです」と言っておいたので,昨年のようなデッドヒートにはならずに済んだのだが,スペック通りのものをきっちり要求金額に抑えてくるところはさすがである。こりゃ,営業戦略ではDには叶いませんな。それに引き替えHの渋いこと渋いこと。こっちが「Dはこんな金額で出してきてんねんでぇ? なしてあんたんとこはこないにたっかいのかのぉ?」とねじ込んでようやく金額を下げてくるのである。やっぱり合併合併で寄せ集め世帯のHに統一的な営業戦略を取れと言うのは難しいのかなぁ。まぁ,あんまり引き下げないようなら,Hを袖にすればいいだけの話。どーせWindowsマシンだしさ。どうやったって扱いは変わりませんって。

国産メーカー? えーっと,日本にPCを作っている会社ってありましたっけねぇ? ああ,私は愛国者なので,プリンタはCanonとEPSONを愛用してますよ。何か問題でも?

城繁幸さんが平川克美さんの本に噛みついている。なるほど,ワシが城さんの主張に感動する理由が分った気がする。ということで,早速今週末の東京行きの際には平川さんの本を買ってシミジミするとしよう。矛盾している? いや,城さんの主張に感動してガンガンやる奴と,平川さんの主張にシミジミして理性的になる奴と,どっちも拝聴して「包摂」しちゃう奴,それぞれいないと世の中回っていかないってことなのだよ。あ,その前に小林よしりんの新刊も入手しなくちゃ。ああ東京行きが待ち遠しい~。

本年度のUNIX講義は,やたらに学生さんの出来が良いので,ドンドン先に進むようにしている。だもんで2回分(ひょっとすると3回分)ほど余裕ができたので,PHPとデータベースプログラミングもやろうと画策中。実習で使っているマシンは既に9年~10年目のPentium III PCなのだが,いっかな壊れないので(壊れても修理できていたので),まだVine Linux 3.2を入れたまま使っている。で,何が良いかなぁとちょろっとググってみたら,今更Berkeley DBでもないとすると,SQLiteしかないのかなぁという結論に。Public Domainなのに,今も更新がなされているところがとても素敵だ。データベースがファイルになるので,ホームディレクトリだけで作業ができることがいいね。

となると,SQLite関数を標準搭載しているPHP5を入れるのが良かんべということで

# apt-get install php5-apache php5-sqlite

として作業を完了。データがふくれるとアクセス速度は格段に落ちるようだが,まぁ,実習で使う程度なら支障なし。さて次週には教材を作ってみますか。

ボチボチやって寝ます。

小谷野敦「東大駒場学派物語」新書館

[ Amazon ] ISBN 978-4-403-23113-1, \1800

本書を読了し,つくづく感じたのは

ということである。もう少し穏当な言い方をすると,「老成した」ということになろうか。いや,ワシもあと七年したらこういう境地に辿り着きたいものだ,と,本気で思っているのである。

ワシは小谷野に言わせれば三流大学の出であるから,東京大学というエリート様の集う大学のことをワシの経験から類推すると怒られるのかぁと昔は常々思っていた。が,一応学者になって十数年経ってみると,東大出といってもいろんな人がいて,大学出てから十年スパンでがんがん活躍している人というのはそんなにいないということが分ってきた上に,まぁ大学というもののめんどくさい人間関係は似たところがあるんだなぁということも知るようになってきたから,本書に綴られている教員同僚間,師弟間のいざこざについては「あんな感じか」と具体的事例に当てはめつつ解釈してもいいだろうと判断しているのである。で,そーゆー経験を経てから読むと,本書は真に面白いだけでなく,時には我が身に「痛み」が降りかかってきたりして,大変スリルとサスペンスにあふれている「私小説」(特に「間奏曲」以降)として楽しめるのである。

普通,東京大学と言われて思い浮かべるのは,三四郎池のある本郷キャンパスだろう。こちらは日本最初の帝国大学以来の伝統があって,緩やかな傾斜がある広大な敷地を初めて歩いたときには「明治村(行ったことないけど)みてぇ」と感動したものである。今はだいぶん建て変わっているけど,明治~大正期に作られたとおぼしき古い建物が多く,旧跡マニアなら散歩するだけで楽しめる。

しかし,東大にはもう一つ,旧一高の流れをくむ「駒場キャンパス」がある。まぁつい最近は「柏キャンパス」なんてのもできたけど,あれは大学院だけなので(悪い意味で)別格である。教養部のある駒場には,ワシは一度しか行ったことがないのだけれど,本郷とは違って,学生さんが多くて賑やかだけど,何だか「ふつ~の総合大学」っぽいなぁという印象しかない。

本書はその,東大の中心からはちょっと外れているという意味を持つ「駒場」という地名のキャンパスに本拠地を置いた大学院の,「比較文学専攻」という,比較的小さな「学派」の生い立ちから現在に至るまでの歴史を,そこに集った教員と学生(院生)の業績とイベントといざこざを描くことで語っている。「ゴシップ」というにはかなり上品なエピソードが多くて,もっとドロドロした(あ,今の職場にはありませんよ,念のため)話を見聞きしてきたワシなどは,「ふ~ん,やっぱり東大は上品なんだなぁ」と思いそうになったが,まぁ筒井康隆の「文学部唯野教授」を「悪ふざけが過ぎる」と言った小谷野先生の書くことだから,そこそこ抑制が効いているのかなぁ,とも思う。その辺を割り引いたとしても,ふん,やっぱり腐っても(失礼)東大というだけのことはあるな,と改めて認識した私大,じゃない,次第である。

上品,と感じたのは,描かれているコンフリクトが殆ど学問に関するものだからである。学者なんだから学問のことで議論するのは当然でしょうと考える純粋無垢な方は今時いないだろうが,実際,大学といえども,まぁ普通はどっかの会社と変わらぬ個人的な性癖や思想の違いがいざこざの元になっているのである。ワシはゲスだしエリート大学出身ではないからまぁいいとしても(良くないか?),ご大層な大学出身者だって,あれこれ理屈並べた理論武装は見事だったりするけど,内実はワシ以上のゲスだったりすることも少なくない。学問思想上の衝突なんてのは,あったとしても限られた小数の方々だけで行われるに過ぎない。大体,衝突するほどの業績もないというのが大多数なのである。

それに比べると,やっぱり東大,特に四天王(芳賀徹・平川祐弘・小堀桂一郎・亀井俊介)のうち,前者の御三家間のコンフリクトは,気性の問題もあろうけど,かなり学術上のまっとうなやりとりが多く,頭の良さってのはこういう所でも分るモンなんだなぁと感心する。文学に暗いワシには内容のことは分らねど,腐っても(しつこい?)東大というブランドを背負っているだけのことはしてきたということは確かだろう。

本書では,学者としての小谷野の仕事の見事さも際立っている。自分が見知ってきた記憶以外に,おそらく相当の資料を渉猟しているものと思われる緻密な事実の積み重ねがある。内部に詳しい人なら突っ込みどころの幾つかは見つけるのかもしれないが,ワシには隙が見えなかった。あるとすれば,せいぜい小谷野の個人的印象に基づく記述への突っ込みぐらいだが,それも良い具合に練れていて,昔の激しい感情の発露に比べると,ほどよいエスプリに消化している。特に「間奏曲」に描かれている,比較文学専攻に進学するまでの「私小説」は,自分のダメさ加減を自覚した世代の人間なら思い当たることが多くて,「痛がゆい」刺激を与えてくれるだろう。ここらあたりも,様々な議論・軋轢を経てきた故に得た「味」なんでしょうな。これを「老成」と言わずしてなんと言えばいいのだ。47にしてにはちと早いような気もするけど。

凡人が書いたなら単なる個人の思い出本に堕してしまうものを,楽しく読めるエンターテインメントにも,学問上も無視できない優れた資料にもなっていることを考えると,ワシにとっては現時点での小谷野本のナンバーワンが本書である。「小谷野敦(トン)」という人物の形成を知る上でもお奨めの一冊である。

6/2(火) 掛川->名古屋->掛川・曇

梅雨入り間近ということもあってか,はっきりしない天候。暑くもなく寒くもなく,でもボチボチ室内にいると汗ばんでくるぐらいの気温になってきた。

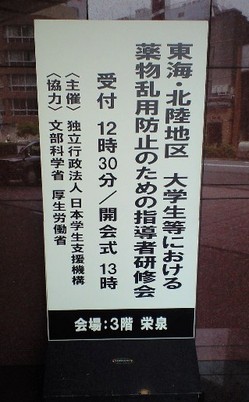

本日は1限目の講義終了後,名古屋ガーデンパレスにて研修会に参加。

どーせあれだろ? 免許更新時の講習みたいなモンだろうと内職用のNetBookを持参したのだが,思ってたよか内容が濃かった。つーても一方的にレクチャーを聴くだけなのだが,前座の薬物中毒のオーソリティ研究者(現職は公立大学長)が手慣れた内容を小気味よく語り,2番目の麻薬Gメンさんはイマイチ講演慣れしてなくて少し退屈したが,それでも麻薬の生写真をたくさん出してくれたので勉強にはなった。クライマックスは3番目のお医者さん(肩書きは研究室長)で,まー語ること語ること。そんじょそこらの中堅噺家よりずっとお上手。50分間が短く感じられたほどで,もっと聞きたかったなぁ。最後はNHKエンタープライズ作成の(監修は最初の学長さんだそうな),薬物中毒者が自主運営するグループハウスのドキュメンタリービデオで〆。20分ほどの短いものだが,うーん,これ見ておけば,薬に手を出すことはないだろうという重い内容である。

一応,中島らもの読者ではあるから,薬物については一通りの知識はあると思っていたが,認識を改めなければならないことも結構あった。箇条書きに書き出してみると

・オランダでは大麻が合法というのは嘘。取り締まりを意図的に緩くしているだけで,非合法である。

・日本や韓国は欧米に比べて極めて薬物経験者が少ない。台湾は欧米並み,中国は公表されている統計データがない。

・薬物に手を出す理由として,社会的な環境は殆ど関係ない。若年者に早期教育を行うことがもっとも効果的であることは,アメリカのデータで裏付けが取れている。個人の意識を涵養することが大事。

・一見薬物に見えないような錠剤や洗剤等も麻薬として流通している。毒物が混入していることもあり,その影響による殺人も起こっている。

・大麻は同量のタバコの20倍の発がん成分が含まれている。脳障害も起こるが,後年に現れるので認知されにくい。タバコより安全という大麻解放論者の主張は嘘である。

・麻薬は脳に障害を起こす。最悪なのはアルコールである。

・薬物中毒者は厚生後も自殺しやすい。

というところか。なーるほど,中島らもの書くものが「緩くなっていった」のも当然か。主としてアルコールによる影響なんだろうが,最後は階段ですっころんで死んじゃったモンなぁ。とにかく,関わらないのが一番,と。

さて,思ってたよりハードな研修だったのでもう寝ます。