うー,先日の土砂降りとはうってかわって良い天気。こーゆー日に限って出勤せねばならぬ。まーお役目だからしゃーないのではあるが。

つーことで,進学説明会向けの研究室後悔じゃなくて公開。18名の方に当研究室のご説明をする。うーむ,これで面白がってくれるのかどーか。研究室は大体こんな感じ↓。

Quick Time (3MB)

うーむ,陰気くさい,つーか,無機質だよな。ワシのゴミタメみたいな研究室とは正反対。同じ教員が管理している部屋とは思えんぞ。

午後はウダウダと掛川市内をうろつき,買い物をしてから5時過ぎに帰宅。Movable Typeの最大Uploadファイルサイズを変更して上記の陰気くさいQuick Timeをuploadする。

寝るまでたらたら過ごします。

5/24(木) 掛川・?

ドタバタの日。いつもTAをお願いしているOBのT君にボランティアの仕事までお願いしてしのいでしまう。今日はWeb robotのサポートまでやって貰って大感謝。明日本格的に動かしてみて,うまくいくようなら早速デモをお見せしようと思案中。ほーんと,ワシって人のふんどしで相撲を取るのがうまくなった,つーか,良心の呵責を感じなくなったつーか,人間図太くなったものである。

「金くれたらやるよー」というクソ生意気な態度で提案していた市民講座の企画が通ってしまいそうな感じ。Movable Typeの入門講座(もちろんユーザとしての)なのだが,90分だからなぁ。

0.Blogとは?

1.ログインとログアウト方法

2.テキストの記事のupload方法とリンクの張り方

3.画像のuploadとサムネイルの作成方法

4.他のblog記事へのコメント方法

5.Track backの張り方

6.動画やMP3ファイルの活用

・・・とても全部は終わりそうもないけど,まあ「Blogは簡単(使うだけなら)」と思ってもらえればO.K.かな。

問題は,Movable Typeのライセンスが安くないってこと。まー,2,3年この講座が続けられれば元は取れるとは思うが。さてどうなるか?

つーことで(何がだ),CentOS 5のDVDイメージをDL中。最近は自宅でBitTorrentからDLすることが多くなった。だってこの方が楽チンだし,確実で速いんだもん。もちろん,uploadのお手伝いは早々にカットさせて頂いているが。

明日の朝には落とせるみたいだな。歯抜け状にDLしている様子がとてもキュートである。

つーことで,後はBitTorrentに任せて寝ます。

5/23(水) 掛川・?

5/22(火) 掛川・晴

暑い・・・。梅雨はまだ遠いのかしらん? 平年では6月上旬なんだそうだが,今年はどうなるのかなぁ。今日の天気図を見ると,高気圧がドカンと太平洋側に居座っていて,梅雨前線は東西で分断されてしまっている。頑張れ梅雨!

サーチエンジンの挙動に興味があるので,ついついWebのlogを見入ってしまう。賢いなぁ,と思うのはこんな感じの奴。

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:29:47 +0900] “GET /robots.txt HTTP/1.1” 404 284 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:29:50 +0900] “GET / HTTP/1.1” 200 7005 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:29:54 +0900] “GET /weblog HTTP/1.1” 301 309 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:29:54 +0900] “GET /weblog/ HTTP/1.1” 200 60791 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:29:59 +0900] “GET /diary HTTP/1.1” 301 308 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:29:59 +0900] “GET /diary/ HTTP/1.1” 200 2629 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:05 +0900] “GET /schedule HTTP/1.1” 301 311 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:06 +0900] “GET /schedule/ HTTP/1.1” 200 6799 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:13 +0900] “GET /na HTTP/1.1” 301 305 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:13 +0900] “GET /na/ HTTP/1.1” 200 3048 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:22 +0900] “GET /na/bnc HTTP/1.1” 301 309 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:22 +0900] “GET /na/bnc/ HTTP/1.1” 200 1391 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:28 +0900] “GET /na/mpfr-ja-2.2.0.html HTTP/1.1” 200 205947 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:35 +0900] “GET /na/mpfr-ja-2.2.0.pdf HTTP/1.1” 200 197563 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:42 +0900] “GET /na/mpfr-ja.html HTTP/1.1” 200 176818 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:49 +0900] “GET /na/mpfr-ja.pdf HTTP/1.1” 200 270389 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:56 +0900] “GET /na/gsl.html HTTP/1.1” 200 4634 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:59 +0900] “GET /na/abramowitz_and_stegun HTTP/1.1” 301 327 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:30:59 +0900] “GET /na/abramowitz_and_stegun/ HTTP/1.1” 200 1607 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:31:04 +0900] “GET /na/na_error_diff.pdf HTTP/1.1” 200 188392 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:31:11 +0900] “GET /na/defofcalculation.pdf HTTP/1.1” 200 82141 “-” “* (*.*)”

*.*.*.* – – [22/May/2007:19:31:17 +0900] “GET /na/mpipc.pdf HTTP/1.1” 200 1481567 “-” “* (*.*)”

ファイルとディレクトリの区別を拡張子で判断していることがよく分かる。

拡張子あり→”html, pdf,・・・”であれば読み込み

拡張子なし→”/”を末尾に付加して再度読み込み

って感じかな。ふーむ,参考になる。

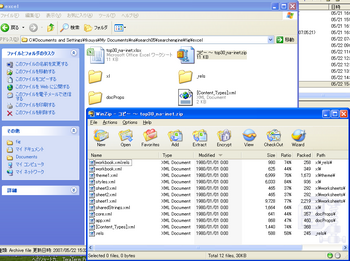

Office 2007導入に当たって,一番評判が悪いのはデフォルトのファイル拡張子が”.docx”とか”.xlsx”のように”x”がくっついて変わってしまっている所らしい。が,ちょろっと調べてみると,ファイル形式がOpen化され,実はxmlファイルの固まりをzipで圧縮してあるものに変わっていることが分かる。試しに,Excelファイルの拡張子をzipに変更してWinzipで開いてみると,こんな感じで中が見える↓

各シートは一つのxmlファイルになっていて,データの移行は簡単そう・・・なんだが,Floating-point数は10進フォーマットになっているから,変換誤差が出そうである。

行列のBalancingのお勉強をしつつ,トウキビをかじりながら今夜も頑張ります。

5/21(月) 掛川・晴

5月病。近頃では学生さんだけじゃなく,教師も罹患するようである。ドタバタと対応に追われるうちにすぐ直る,というところが,社会人の良いところである。「小人閑居」なぞしている暇がないので,「不善を」なす事もできない,と。暇こくとろくなことがないよなー,全く。ボチボチねじを巻いて,次の論文執筆にかからなきゃぁ。

へー,PC2-5300とはいえ,2GBで1.3万円ねぇ。安くなったなぁ。当方,既に計算環境は64bit化済みなので,Max 8GBメモリへの拡張はすぐにできまする。もー,並列多倍長計算なんぞしていると,4GBメモリなんてあっという間に蕩尽してしまうのである。8GBあっても使い尽くすのは目に見えているのだが,まーないよりはマシ。ガンガン使って進ぜましょう。

本年度から,学生さん用のPCにはOffice2007が入っているので,当方の職場環境にも導入してみた。いやぁ,こんだけメニューが劇的に変わっていると迷うこと迷うこと。大分慣れてきたとはいえ,こんなに変えちゃぁ,古手のユーザは移行したくなくなるよな。

とはいえ,時間が経てば,最初からOffice2007に親しんできたユーザが増える訳で,そうなりゃ昔のシンプルなメニューの方が分かりづらい,という声が多数派になるのだ。いーよこちとらおっさんなんだから古い奴で十分,と開き直りたくなる気持ちはあるものの,定年間近のバカ○○じゃあるまいし,この先もM$様とお付き合いする必要がある現役ユーザとしてはちゃんと付いていく努力はしなきゃぁねぇ。

ぼちぼちやって寝ます。