昨日は東京で最高気温38度を記録したそうだが,静岡ではさほどでもナシ。暑いけど,風が強く,湿気が減って秋の雰囲気が出てきた。夜になったら結構涼しい。このまま秋になって欲しいなぁ。

とりあえず夏のぷちめれ祭りはひとまず打ち止め。コクリコ坂なんて見たせいで調子が狂ってしまったわい。まぁ続きはボチボチってことで。

Adobe Readerに同梱されている小塚明朝,小塚ゴシックが好きなので,jsiam11.pdfを完全フォント埋め込み文書化してみた。ついでに使用したmapファイルもアップ( kozembed.map,upkozembed.map,upmsembed.map )。フォント名が古いAdobe Reader同梱のものと異なっていたので手直し。今度からきちんと埋め込み文書化しようっと。まだまだ銭のない貧乏日本語コミュニティ学会とお付き合いせにゃならんのだしね。

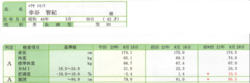

さて,敗戦記念日に受信した人間ドックの結果が戻ってきた。ここでその戦果を自慢しよう。

ふぉーふぉっふぉっふぉっふぉ。

もいっちょ。

![]()

コレステロール低下薬を飲まなくて済んだのは幸いである。しかし,ダイエットって,リバウンドしないように1年以上堪え忍ばないと効果が出ないモンなのであるな。まぁ続けたおかげで胃袋は小さくなったようで,晩飯は抜きでもハーフサイズうどんで十分なぐらいになった。この調子で痩せ老人を目指すことにしたい。

Y博士文書,メモ書き程度は明日でなんとかしたいな~。頑張ろうっと。

とりあえず寝ます。

遠藤浩輝「遠藤浩輝短編集1」「同2」アフタヌーンKC

「遠藤浩輝短編集1」 [ Amazon ] ISBN 4-06-314175-6, \505

「同2」 [ Amazon ] ISBN 4-06-314275-2, \514

物質的な豊かさの頂点にいる人類が,これほどの空しさを抱える存在になるとは,過去の誰しも予想し得なかったに違いない。「衣食足りて礼節を知る」のは飢餓と戦乱に苦しんだ時代の話。「衣食足り」たその先にかくも巨大な空疎,即ち,「虚無感」が控えているとは,孔子も今頃あの世で自分の無知を恥じているに違いないのである。

とはいえ,この虚無感をマンガの表現として受け止めるには条件がいる。正確な客観描写,俯瞰から全てを見通す神の視点,突き放した冷めた観察眼が不可欠だ。最初これを提示したのは卓抜な画力を誇る大友克洋だった。そしてそのフォロアーも虚無感をマンガに導入し始めた。遠藤浩輝がどの程度,大友フォロアーだったのかはよく分からないが(本人はコメント饒舌のくせに肝心なことを語らないヘタレなのだ),遠藤のこの2冊短編集に収められている作品はほぼ例外なく虚無感に満ちている。その意味では,遠藤浩輝はまごうことなき大友克洋の落とし子の一人である。

遠藤の作品に共通する要素はもう一つ,人間の感情は欲望がいかにデタラメで制御不能の代物なのか,ということを織り込んでいることである。笑いも悲しみも怒りも,実はどうしようもなく湧き出し溢れてくるものであって,それは仕方の無いことなのだ,と言っているようでもある。そのくせ,感情や欲望を放出した後に残るのはやるせない虚無感のみ。まるでワシら人類は,宇宙空間の虚空に誰が聞くわけもない,かすかな雑音を発するだけの存在だと言いたいがためにマンガを描いているかのようである。よく空しくならないものである。あ,それを覆い隠すためのコメント饒舌だったのかも。

2巻に収められている「Hang」は,同じシチュエーションの短編「Hang II」がComicリュウ創刊号と創刊2号に掲載されている。未だこれが収録された単行本が出ていないので,今年(2011年)の2月と3月に相次いで増刷されたこの単行本を買ってきたという次第である。日本列島が,天空の果てから伸びてきたぶっといワイヤーロープによって吊されており,常時どこかしらの陸地がワイヤー切れによって落っこちてしまう,という誠に不安定な世界を描いている。今から読むと,まるで3・11東日本大震災後の日本の心理状態を言い当てているような設定である。

そんな危なっかしい世界でも,若者はSEXして子供を作り,とりあえず当座の水を確保するためにダムを造ってますます宙ぶらりんの大地の重量を増す。即ち日本人は自ら落下の危険を増やしているのである。合理的知見に基づいて人類は蠢いていない,ということをやけくそのように,ギターをかき鳴らしながら遠藤浩輝は叫んでいるのである。

ギャグ短編も含めて,「虚無感」としかいいようのない感覚をワシら読者に残す名短編集,何がきっかけかは不明なれど,久しぶりに増刷されて間もないこの時期に,そんなマンガを読んでみるのもある種のセラピーにはなりそうな気がする。1巻の最後は「神様なんて信じていない僕らのために」という出来過ぎた感のある,演劇をセラピーにしてしまった学生演出家の物語。きっと,虚無感を描くこと,それ自体に「セラピー程度の効果がある」と,遠藤自身に言い聞かせているかのようである。

それはきっと,ワシら読者にも効果のあるものなのだ。

宮崎駿・企画&脚本,宮崎吾朗・監督「コクリコ坂から」

[ 公式サイト ]

いやまぁ,「ゲド戦記」の時から,宮崎駿の二代目,宮崎吾朗のアニメ映画監督としての「才能」についてはあれこれ言われ続けてきたわけであるが,本作を見て・・・なるほど,当たっているところがあるな,と思うと同時に,実は映画そのものより世間が注目している「物語」が進行中であり,世間はそちらをおもしろがっているのではないか,と気がついたのである。なるほど,そう考えると,本作の「できばえ」や「面白さ」についても納得できる。「この程度」であり,なおかつ,「ゲド戦記よりマシ」というレベル,それを達成するために父親である宮崎駿が企画と脚本で支えたのが本作なのだ。そして本作が「この程度」であることは絶対に必要なことだったのである。

映画そのものの感想については,語りまくるラッパー・宇多丸の「ウィークエンドシャッフル」におけるこの感想(Podcast)と余り違いはない。「どこかで見たことのある過去のジブリ作品のカットが多数」とか,「脚本が余りにご都合主義(の部分がある)」とか,「動きが悪い」とか,「キャラクターに精彩を欠く」とか・・・。しかしそれでも結構面白かったのは事実である。至る所で宮崎駿の才能が生かされ,おっと目を引くカットは大体宮崎駿の助言が生かされているようなのだ。

それは既に放送されたNHKのドキュメンタリー「ふたり」,「コクリコ坂・父と子の300日戦争」(2011年8月9日放送)でたっぷり語られていた。

吾朗監督の提出する企画がダメになり,宮崎駿の企画が採用されるも,吾朗監督の最初の絵コンテが精彩を欠き,鈴木敏夫プロデューサーから公開取りやめもあり得ると警告される出来。そこで,宮崎駿は要所要所でアドバイスを行う。まずヒロイン・海(うみ)の性格付けを決定づける,陸橋の上を大股で歩く俯瞰のカットを提供。これで暗いだけのヒロインから,凛とした芯が通った魅力あるキャラクターに変身する。そうして絵コンテはドンドン進み出し,最終的には映画公開のゴーサインが鈴木プロデューサーから出る・・・そんなドラマを映画公開前から喧伝し,観客動員を増やすべくこの時期を狙ってNHKとジブリは放映したのである。殆ど,受信料を使っての映画宣伝番組である。

しかし,これが映画以上に重要な「物語」をワシらに提供してくれているのである。前作の「ゲド戦記」でもNHKはジブリで密着取材を行っているが,そこでは今回の「物語」に繋がる伏線がしっかり敷かれていたのだ。そしてワシらはNHKとジブリ,というより鈴木敏夫プロデューサーという天下一の興行師の手の中で踊らされていたのだ。

「映画もさることながら,宮崎駿と宮崎吾朗の葛藤,そして吾朗がどう成長しているか,見物ですよ,大変面白い「物語」ですよ」・・・と。

その意味では,本作は少なくとも前作よりはマシな作品でなければならない。成長していなければ「物語」は停滞する。更に父と子の葛藤の末に幾ばくかの和解も加えて「物語」の盛り上げに一役買っている。

「コクリコ坂から」はダシであったのだ。いや,もっと大きな父と子の「物語」に比較すれば,サイドストーリーでありさえすれば良かったのだ。声優キャスティングに配役名が付されていないのも,スタッフリストがありきたりであっても,登場人物に「メロドラマみたい」と言わせるご都合主義的展開があっても,ラストがとってつけの,アクションを見せつけるためだけのシチュエーションであっても,要所要所で父と子の「物語」が垣間見える光が見えさえすれば良かったのだ。観客を退屈させずに91分座席に縛り付ける程度の「面白さ」であれば十分だったのである。

映画を見に行ったらもっとでかい「物語」に巻き込まれてしまった,という体験をするためにも,ぜひ本作は観に行くべきである。宮崎吾朗監督作品は,それを制作することが既に父と子の「物語」を紡ぐための重要なパーツなのだから。

8/16(火) 掛川->清水->掛川・晴

うぉあっちぃ~。夜になっても蒸す蒸す。明日以降も30度越えの日々が続くようで,日が照ると36度とか・・・猛暑だ。せめて福島第一原発周辺だけは涼しくあって欲しいなぁ。現場作業の方,お疲れ様です。

土曜日に国芳展を見,今日はしりあがり寿の「オヤジの肖像展」を見る。

既に歴史資料館(笑)とインスタレーションは見たので,最後の展示っつーことになるのだが,前回同様,ものの見事に人がいないw。

写真撮影禁止とも書いてなかったし,まぁいかにも無造作に書き散らしたクロッキーがちりばめてあるって展示の仕方だったので,写真を撮りまくってしまった。もちろん,このクロッキー,コピーじゃなくて,ちゃんとモノホンの原画。スケッチブックから引きちぎったとおぼしき簡素なオヤジから,重厚な肖像画まで取り揃えてある。・・・のはいいんだけど,なんで全部禿オヤジなのだろう? 流星課長のようなロマンスグレーは皆無。このマッケンジー邸の主に倣ったのかな?

その後はパエリアっつー贅沢な昼食を取って,予定にはなかった「コクリコ坂から」を見てしまう。清水のMovix,松竹系のシネコンだそうだが,なかなか設備が良くて感心。反面,映画の方は・・・いや,「面白かった」んだけどね。感想については別記事にて。

色々堪能してきた一日,いや,休暇であった。明日からワシは本格始動。Y博士文書,ざっとかいてしまうのである。資料は揃ったしね。

寝ます。

原作・太宰治,作画・山本おさむ「津軽 太宰治短編集」小学館

[ Amazon ] ISBN 978-4-09-182698-5, \1238

ワシにとって,太宰治と山本おさむは,永らく敬して遠ざけるべき存在だった。太宰の「走れメロス」は教科書で誇らしげに友情の大切さを見せつけていたし,山本おさむは「遙かなる甲子園」という,文句の一つもたれようものなら障碍者団体から総スカンを食いそうなマンガを描いていたから,批評の対象外にしていた。つまり読まなかったのである。

そう,ワシはいわゆる「文部省(現・文科省)特選作品」というものが大嫌いなのである。触れたくないのである。ワシにとっては,税金を食いつぶして作ったわりには面白くない,押しつけがましい「正しい思想」をまき散らす害悪でしかないのである。太宰治も山本おさむも,その意味ではまごうことなく「文部省特選作品」・・・だと思っていたのである。

しかし本作は,そうして遠ざけてきた二人が,とても上質なエンターテインメントを作り上げてきたことをワシに教えてくれたのである。読まなかったのは思い込みが激しすぎたせいであるが,それにしてもちともったいなかったな・・・と,この「津軽」を読んで反省したのである。

優れた原作であっても,マンガにした途端に駄作に落ちる,ということはよくある。いや,かつては良くあった,というべきか。力量のない漫画家は単に原作をなぞるだけで済ませようとして,一番光る玉をダメにする。その意味では,中央公論新社が企画した「マンガで読む古典シリーズ」は図抜けたベテラン漫画家ラインナップの古典原作モノであった。ま,スカもあるが,おおむね,どの漫画家も,そのままなぞっては面白くない古典をどのようにエンターテインメントにアレンジするか,ということをよく練った作品が揃っていたのだ。

もし今,その精神を受け継いだ「マンガで読む文学シリーズ」を企画するとすれば(昔,徳間書店でそーゆーものがあったと大塚英志が書いてたな),太宰治の愛読者である山本おさむが執筆陣に加わっていなければいけない。短編だけでもこれだけ芳醇な「面白い太宰治」という果実をワシらに運んできた力量がある漫画家とは,実は本作を読むまではよく分かっていなかったのだ。不明を恥じたい。

山本おさむを見直すきっかけになったのは,今は見られないようだが,双葉社のサイトで連載していた漫画講座だった。高橋留美子の短編を題材にして,シナリオの優秀さを解説していた。「へぇ,山本おさむって理論派だったんだな」と,感心したのを覚えている。本書に収められた短編のうち,巻頭の「カチカチ山」はその理論的なシナリオ作りが功を奏した作品である。原作が,落語でいうところの地噺,つまり,作者による語りがメインになっているため,そのまま漫画化するには,背景となる「絵」が地味では盛り上がりに欠ける。そこで,原作が空襲の最中であるというシチュエーションを生かし,クライマックスを燃えさかる東京の風景に重ねている。具体的にどう「重ねて」いるのかは本書を読んで確認して欲しいが,これは見事な「シナリオ」である。

本書の見所はもう一つ,巧まざる(?)ユーモアと,真っ正面から感動を描き出す誠実さのハーモニーが醸し出す物語の豊かさであろう。旅先で求めた鯛を5枚におろされたぐらいで大仰に騒ぐ太宰と,乳母と久しぶりに再会する太宰,両方包んで芳醇な文学を巧みに描き出した表題作「津軽」を読んで,ワシはうなってしまったのである。ま,くどくど書くのも野暮だから(既に遅いが),まずは読んで頂きたい。

文科省が特選するかどうかは知らねど,本作はメディア大賞にはノミネートして欲しい作品である。日本のマンガ文化を誇るなら,骨太のシナリオに支えられた,真正面から感情を描いた本作が一つの核であることを示す必要がある。本作はその「核」を代表する最新作なのである。