あっちあっちあっちっちぃ~。昨年のように夜中も30度越えなんてバカみたいな暑さではないが,やはり日中は暑い。30度越えると暑い。35度なんて日本に住んでる意味が無いほどの暑さである。

先週からずっと職場がロックアウト状態で,Y博士文書を是非仕上げてやろうともくろんでいたが,案の定何もできず。まぁ,中日に東京出張なんて入ったせいでもあるけど。決して英霊が悪いわけではないのである。

何にもしないのもアレなので,明後日からの仕事開始までに何とかY博士文書をがーっと書いてしまって,インタビューをお願いしていたI先生と大師匠に送付してご一読をお願いしたいところである。

それと,ぷちめれ祭り。今回はマンガの短編集特集っつーことでいってみたい。長々と話を引っ張るだけのマンガビジネスも底が見えてきたし,短くビシッとしまった短編マンガもなかなかどうして,短編でしか味わえない魅力があるのだ。

その前に,これから人間ドックの結果を聞きに行かねばの娘。昨年はハードなダイエットの効果もむなしく,コレステロールが基準値オーバーとなってしまったが,今年こそ平均値以下にしたいものである・・・もっとも「遺伝かもしれませんね」という身も蓋もない推論も頂いているので,あまり期待できないが。

ではこれから病院に戻ります~。

8/11(木) 東京->船橋->掛川(予定)・晴

いやぁ,暑い暑い。昨日,新幹線で東京に移動したのだが,着いた途端に暑いのなんの。昨年の猛暑並みの気温。こんな時によくもまぁ

こんな行事をするモンである。企画する方もさることながら,参加者がいるってことがすごい。みんな,夏休みも仕事したいらしい。つーことでワシも発表。

これは後でプレゼン資料と一緒に動画も公開されるようだ。謝礼として3000円の商品券が入ってたけど,高いんだか安いんだか。ロハでも問題ないけどな。

会場が理科大九段校舎っつーこともあって,終了後はすぐお隣の靖国神社に参拝。終戦の日の前後,みたままつり以外の日中は静かなモンである。

参拝後は遊就館を見学。リニューアルしたてのようで,展示室も展示物もきれいになってた。しかしやっぱり見ものは兵器類。零戦はなかなかのものである。

結構洗練された展示の仕方に徹していて,右翼っぽいイメージは感じなかったな。どこの国でもこの手の国粋っぽい軍事博物館はあるだろうし。結構面白かった。英霊の遺影がずらりと並んでいるのは圧倒されたけど。

帰りはダイエットも兼ねて,九段→神保町→両国まで靖国通りをウオーキング。汗ぐっしょりになってホテルにたどり着き,シャワーを浴びたらばバタンキューでございました。

本日は渋谷と秋葉原をぶらついたのち,船橋でフグ食べて帰宅予定。今日も暑くなりそうだなぁ。

日本語コミュニティ学会の死に際

御大層なタイトルであるが,実際そう感じているのだから仕方ない。

日本語を使った学会コミュニティはそろそろ死に時なのである。

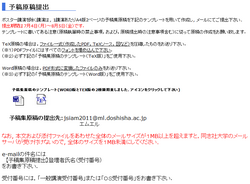

ことは日本応用数理学会2011年度年会の講演を申し込んだことに発する。あとでページが消えたら証拠がなくなるので,2011年8月8日に取得したページのイメージファイルをアップしておく→表示

予稿原稿の提出がカメラレディの紙媒体から,PDFファイルに変わってからもう5年以上になるはずである。毎回似たような注意事項が出るのが常であるが,今回はやたらにめんどくさい。引用しておくと

ってなもんである。

「手抜き」

という言葉が脳裏に浮かんだのはワシの邪悪な心の作用であろうか?

そもそも数百件もの講演予稿をメールで受け取るというのが尋常でない。いちいち手作業でフォント埋め込み具合をチェックするという労力をかけても,あくまで

1MB以上のメールを受け取れない同志社大学のメールサーバ

を使うという根性はなかなか見上げたものである。同志社大学のメールサーバがショボイとか回線が細いとか,そんなことは同志社大学の責任ではない。関関同立の一角をなす巨大大学のくせにICT投資がケチ臭いなぁとは思うが,それはそれで大学の経営方針なのだから文句を言う筋合いではない。

少しまともな学会ならば,フォント埋め込みもチェックするシステムも組み込んだWebサービスを利用するのが普通である。それをせずにあくまで貴重な研究者の研究時間を削ってもボランティアベースの手作業で,しかも大学内のタダメールシステムに乗っかる形で膨大な時間を費やす事務処理を済ませようということは

日本応用数理学会に金がない

ということを意味している。

大体,数年前に,日本応用数理学会年会の予稿集が文字化けだらけの読めた代物ではないものになってしまったのがトラウマになり,こんな注意書きがあったりするのが超怪しい。まともな印刷屋なら,文字化けだらけになった時点で顧客に一言注意を促すだろう。それをしない糞印刷屋に発注したこともさることながら,今回の注意書きの

![]()

なんてところを見る限り,どうやら現在もその糞印刷屋に発注せざるを得ない,ということが推察されるのだ。どう転んでもこれは

金がないのでまともな印刷屋に発注できずにいる

としか思えないではないか。

で,案の定,ワシの原稿もPS Type3のフォントが埋め込まれずに使っているとかで,注意を受けた。何度目かのやりとりの後,めんどくさくなって,元原稿は自分のサイトに上げて,URLだけ記したjsiam11.pdfを乗っけるようにお願いして,この一件は落着したのである。フォント埋め込みも完璧,先方が提示したWordフォーマットを利用しているから書式も問題が無い。何より,原稿を当日までいくらでも手直しできるし言うことナシ。最初からこうすれば良かったのである。先方からは,フリーフォントを使っても良ければコンパイルし直してもいいと言ってきたのであるが,最新のIPAフォントなら兎も角,さざなみフォントなんぞ使われた日には舌かんで死にたくなる。元もPDFのままでは文字化けするかもしれないと言われているから,それならいっそURLだけの方がマシである。講演当日は紙媒体も持って行く予定だしね。

・・・とまぁ,半ばやけくそのような決着を見たのであるが,いつもならDistillerを通して完璧な埋め込み原稿を作るところなんだが,Acrobatのバージョンが古いままで,インストールし直しもめんどくさくてほったらかしにしていたのである。でまぁ今回はリンクだけを印刷してもらうことにしたのであるが,結構この問題は色々と奥が深い原因がからみあって起きていることに気がついた。

原因1・・・日本語コミュニティ学会には金がない

まともな学者なら外国の雑誌に投稿するのが普通である。国内でも英文が普通。日本応用数理学会でもJ-STAGEを使って速報版の電子雑誌を出している。で,まともな学者ほど日本語で論文は書かない→投稿が減る→論文の質が落ちる→購読者が減る→ますます論文投稿が減る・・・という悪循環に陥っているのが昨今の日本語コミュティ学会の悩みなのである。解決策はない。せいぜい小所帯の学会を統合して事務処理費用だけでも圧縮する他ない。

原因2・・・主要ソフトの日本語サポートの手薄化

AdobeにしろTeXにしろWordにしろ,商売を考えれば,日本語のサポートを手厚くするよりは中国語にシフトした方がよほど儲かるし,中国語サポートの「副産物」程度で日本語のサポートは一応可能になる(品質は二の次)。TeXにしたところで,日本で頑張ってコントリビュートしている方はごくわずか。万が一,TeXユーザの集いにテロリストが乱入したら,日本語TeXの文化は完全に死滅するであろう。

原因3・・・日本語コミュニティ維持のインセンティブ希薄化

原因1と同根。そもそも日本語ローカルの研究発表をサポートするインセンティブは働かなくなっている。手抜きしたくなるのも無理ないのである。

つーことで,日本応用数理学会は「死に際」の醜態をさらし続けるよりは,さっさとSIAMの日本支部に鞍替えした方がいいような気がするのである。

蛇足ながら,「手抜き手抜きというならお前が事務担当ならどうする?」と迫られたら,次のような予稿受付システムにする。

1.糞印刷屋でもサポート可能な標準的なPDF表示環境を提示し(例えば「Windows 7 + Acrobat Reader 10.1.0」とか),この環境で表示できるかどうかを投稿者に確認してもらう。

2.上記が満たされていないPDF原稿が文字化けする可能性を断っておき,印刷は強行する。文字化けの責任は著者に取らせる。いちいちチェックなんかしない。

あるいは,最初からWeb上への掲載のみにする,とか,やりようは何とでもある。受付もWebサービスか,Gmailアカウントを取得するとか,経費削減の方法は色々考えられるはずである。・・・といっても引き受ける気は毛頭無いけど。

何故代数学は難しいのか?—「代数系」とは?

今書いているテキストの一部抜粋。ん~,今週中に上がるかしら?

—

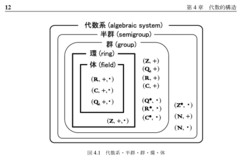

前書きにも書いた通り,「代数系」を土台とする現代の代数学は,初学者には取っつきづらい学問である。数学自体,忌避する人達が多い学問であるが,高校までは理系(国際的には認知されていない不思議な学問分類)に在籍し,数学大好きを公言していた学生が,大学入学後に学ぶ代数学となると,途端に戸惑ってしまう,という光景はそこかしこで見られる。

それは多分,「ルール」が大学以前の高校数学,とりわけ微分積分に代表される解析学のそれと全然異なっている(と感じられる)からであろう。トランプを使って7並べしかやったことのない人が,突然「トランプを使っていろんなゲームができるよ」と言われ,無理矢理ブリッジやポーカーやブラックジャックを教えられるようなものであろう。

トランプの例えで言うと,代数系を扱う「代数学」とは,トランプのゲームのルールの多様さを知り,その中に共通の法則を学ぶ学問,ということになる。その延長上で,実はトランプを使わなくても,麻雀牌や花札でもゲームはできる,という「メタ(meta)」な視点を得ることができるようになるのである。具体的な計算方法のルールを覚えて積み重ねていく解析学が水平的な視点の学問であるとすれば,代数学は水平視点の知識をベースに,より抽象的な「上から目線」,すなわちメタな方向へと進んでいく学問,ということになる。

この講義では代数学のベースとなる「代数系」というものだけを抜き出して,その中から親しみやすい題材のみを扱う。トランプというゲームの素材に,ゲームのルールを適用することで新たなゲームが誕生するように,代数系は「集合」という素材をベースに,集合の要素を組み合わせて新たな要素を生成する「演算」というルールを組み合わせて出来上がった「体系(system)」なのである。

—

7/29(金) 掛川・?

今週に入っていきなり涼しい空気が戻ってきて,それに誘われたとおぼしきトンボの群れが発生。蝉は活躍の場をなくしているのか,トンボの隙を狙って細々と鳴いている,という感じ。夕方が出番のヒグラシは頑張っているんだけどな。

ひ~,ぱっつんぱっつんの日々が続いて,日記更新の余裕もナシ。

こんなもん書いているせいである。今年度が最後の担当講義なので,何とか今までの蓄積を纏めておこうと下らないことを考えたせいである。あと1週間しかないのに,やっとラフな下書きができたところだってのに,まだ完成を諦めていないせいである。あ~しんど。

しんどいので今日はもう寝ます。お盆にはぷちめれ祭りをじっくりやりたいな~。どうかな~。