朝方はまだ先日の猛烈な春一番の影響か,生暖かい風が吹いていたが,夕方にはすっかり冷たくなっていた。とはいえ,もう真冬のきっつい寒気に非ず。今年の桜は早そうだなぁ。入学式の頃には散っているんじゃないのか?

本日は卒研発表当日。何というか,発表会の雰囲気というものは発表者じゃなくて(少数の)教●の影響がでかいことが判明。今年は大変和やかなものに終始したが昨年は(以下,検閲削除)。

なにはともあれ,ご苦労様でした>4年生 明日の会議で何事もなければ(+単位が揃っていれば)卒業確定でございます。本年度はワシの頑張りも大きかったが。

ふーん,NA-NETのメール転送サービス,ぼちぼち停止を予定しているらしい。継続して使いたい人はT.Koldaさんに連絡をしなければならんと。ワシは早速「まだ使いたいんで,サーバが耐えられるうちは使わせほしいんですけどぉ」というメールを送る。うーん,長年使い続けてきたアドレスだが,ボチボチ変更せねばならんかなぁ。

先週金曜日の最終非常勤講義勤めの後,かねてより気になっていた,浜松市役所坂上の古本屋に立ち寄った。ふーん・・・人文書中心かと思ってたけど,漫画もあるのね。つーことで戦利品↓

パラパラめくっていたら,いや懐かしい懐かしい。失踪前のカッコいい吾妻ひでおのご尊顔が拝めたのは儲けもんだった。しばらくこれでレトロな「SF」を楽しみます。

しかし,店内をぐるり一周して眺めたけど,ワシが嫌いな本というものが一冊もなかったのはさすがだった。いや,逆にワシが嫌う本ばっかり置いてあるというのも一つの見識である。要は,古本屋というもの,ポリシーを持つべきということなんだな。仕入れ時はともかく,自分の店に出すか市に流すかの取捨選択をきっちりやるってことが長く商売を続ける秘訣なんだろう。ワシも引退したら,一日数人程度,客が来るかどうかという小さい古本屋をやってみたいモンである。客が来ても「いらっしゃい」の一言もなく,一瞥して手元の本に視線を戻す無愛想な店主たるワシは,去る者追わず,来るもの拒まず,レジに到達した客とのみ会話を交わすのである。あ~,理想だ~・・・って,実際は結構ハードなお仕事らしいけどね。詳しくは「女子の古本屋」巻末の文を読んでみて下さい。

apjさんのところで議論になっている記事(毎日新聞)。事情はよく分からねど,若い時分に精神不安定になるのはよくあることで,それをイチイチどなり散らすのもどうかと思う。夜中の電話は無視し(ワシなら絶対に出ない),一晩経って落ち着いたところで受けるのがbetterな大人の対応というものである。・・・ま,そんなことができるようになるほどワシは熟れてませんけどね。

相変わらず自分の仕事はdead lock状態ですが,少しでも前に進めたいなーと思う今日この頃であります。

2/11(水・祝) 掛川・晴

アリアドネ,主催者の方のご都合によりML停止とのこと。ワシはすっかりROMになっていたけど,人文系の方々の議論は興味深く読ませて頂いた。インターネット勃興期から親しんできたサービスがなくなるのは寂しいが止むを得まい。ご苦労様でした。

最近はとんと使ってなかったので気が付かなかったが,Winbiffも販売終了とのこと。後継ソフトが出るそうだが,既にThunderbirdに移行しちゃったからなぁ。使うかどうかは微妙です。

あ,今年の数値解析シンポジウム,案内が出たようです。しかし日程がきっつぃ・・・初日のみ,もしくは二日目の午後から参加ってことになりそうだなぁ。あ~,ゆっくり三日間シュポシオンに浸りたいもんです,全く。

おお,佐々木建昭先生が定年かぁ。うーん,そんなお年だとはつゆ知らず,3/14(土)が最終講義だというのだけれど,あいにく当学の卒業式である。終わって駆け付けたら夜ですがな。行けませんごめんなさーいのメールでご勘弁していただく。なにはともあれ,これからもお健やかに。・・・ってワシの方が先にくたばってしまいそうだけどな。

団塊世代の方々が続々定年となるので,これからしばらくは最終講義が続くんだろうなぁ。しかし,無事に定年なんぞ迎えられるのかという不安のある世代としては,ハッピーリタイアされる方を遠目で眺めつつも心中複雑ではあるのだよ。

K君をドつきたおして本日もベンチをやってもらう・・・が,重要なデータを取り忘れていたとかで,この一週間の苦労はパー。ご愁傷さまでした。

Core i7のFreeze問題,K君の奮闘ぶりに同情したTシャチョーのご助言に従って,BIOSからHyperThreadingをOffにしてやってみたら,今のところ問題ないようだ。同時に動かしてみたDefault設定のCore i7マシンは早々にFreezeしてやんの。

どうやらRed Hat Enterpriseの5.3がリリースされたよーで,その中にCore i7対応が謳われているとのこと。あ,これか↓。

Support for Intel Core i7 (Nehalem) processors: This quad-core, hyperthreaded 45nM processor is one of the most significant advances for Intel processor architecture since the Pentium Pro. Red Hat Enterprise Linux 5.3. delivers exceptional performance with the new processor, and also supports features such as the power management and hyperthreading. In internal testing, the Red Hat Engineering Performance Group has measured exceptional gains with the new Nehalem processors, with unaudited results showing gains of 1.7x for commercial applications and gains up to 3.5x for high-performance technical computing applications compared to the previous generation of Intel processors.

そのまま素直に読むと,現状でも特に問題ないけど,とりあえずCore i7用にチューニングして高速にしといたよ~・・・というように読めなくはない。ただ気になるのは下線部のところで・・・これって現状のCentOS(RHEL) 5.2のKernelではトラブる可能性があるってことなのかなぁ? まあ本格的なベンチマークはCentOS 5.3が出てからにしようっと。Kernelだけソースからコンパイルして突っ込む面倒なことは極力したくないもんで・・・ヘタレですまんこってす。

やっとエンジンがかかって原稿二つ,とりかかりだす。明日明後日が勝負ですぅ~。がんばりまーすぅ~,月曜日にはフラフラになって卒研発表に付き合うことになるのかも~。

で,寝ます。

2/9(月) 掛川・?

土日の寒さは続かず,本日は普通の上着で出勤。梅の季節は終わりかけ,後は桜を待つのみ。

本日卒研発表練習最終日。後は本番がんばれと言うだけの無責任船長タイラー(見たことないけど)と化す。ついでに,K君に発注していた3月に使用予定の萌えPPTファイルもチラ見させて頂く。むぅ,何という控え目なデザインだ。こんなことなら素直に「女中さん」をお願いしておくのであった・・・というのは冗談として(そうでもなかったりして),3月のワシのプレゼンは聴衆の皆様に呆れて頂くのをポイントに据えて行うことにしている。乞うご期待(しなくていいです)。

ほほう,「犯罪の経済学」の観点からみたブログ炎上摘発事件についての考察(IT Pro)。なーるほどね,ブロードバンド普及率でネット事件の発生件数を割ると,それほど増えているわけではないということがデータで実証できるわけか。メモメモ。

フン詰まりのように何度も書き直していた「教育と選抜の社会史」のぷちめれ(もはやプチではない),何とか仕上がってホッとしている。これ書かないと先に進めない気がしたので,ねじり鉢巻きで勉強してしまいました。しかし・・・おっかしぃなぁ,そもそも「ぷちめれ」って,ぷちっとめれするだけの内容なし印象駄文のはずだったのに,だんだん気合いが入ってきて執筆にやたら時間がかかるようになってしまっている。まあ想定読者はワシ一人なので,ワシがおっけーを出せばそれで十分なのであるが,最近ワシのダメ出しがきつくなってきて,ワシはワシという読者の奴隷ライターとなって四苦八苦しているのである。どうにかしろ>ワシ,ワシを締め上げて何が楽しいというのだ>ワシ,ワシはワシのせいでこんなに苦労する羽目になっているのだ,責任取れ>ワシ・・・だが読者たるワシは「まだ満足していないぞ,もっとちゃんと書け,もっとギャグを入れろ,もっと内容を詰め込め」と命令して止まないのである。勘弁して下さい>ワシ イヤだもっと頑張れ>ライターのワシ

まあこれでひと段落ついたので,次からはもっと気楽なものに以降・・・する予定なんですが,やっぱりやり残しが気になるので,時期は分からねど(たぶん3月中旬ぐらい),予告だけしておきます。そのうち↓をやります。

三井斌友・小藤俊幸「常微分方程式の解法」共立出版

・・・なーに,どーせ著者がこんなところを読む気づかいはないのさ。ってチクらないようにお願いしますぜ>関係者各位 とりあえず,書いたら国立N大学,私立D大学からのアクセスは禁止しときます(臆病者)。

何,どーせ褒めちぎるだけなんだろうってか? ふふふふ・・・ちゃんと突っ込みネタは用意しているのである(著者に責任のない話ではあるけど)。乞うご期待(しなくていいって)。

ま,Web上の約束は話半分に聞いておけと言いますから,「まだ書いてないじゃないか!」というご意見は黙ってdelします。

萌え発表のための準備に勤しみます。

天野郁夫「教育と選抜の社会史」ちくま学芸文庫

[ Amazon ] ISBN 4-480-08966-7, \1200

怒りたぎっている人,嘲笑が止まらない人,悲嘆の底に沈んでいる人が,この世界には必ずいて,行政官・政治家・研究者・教育者・ジャーナリストという役割を担った人間たちは,好むと好まざるとに関わらず,そのような感情に走っている人たちに冷静さを取り戻させるため,「頭を冷やせ」(by 内田樹)と言わねばならない時が必ずある。その際,重要なのは言うまでもなく人間的な蓄積,東洋的な価値観で言うところの「徳」という奴であるが,それ以外の道具立ても必要である。特に役に立つのは客観的なデータの提示であり,ことに感情をを高ぶらせるに至った「歴史的経緯」,そして現状の「統計的分析」である。徳だけの丸腰で立ち向かうより,この「二つ道具」を携帯しておくことで相手に相対的な視点を注入するとともに,自分も冷静さを保つことができ,相手のペースに巻き込まれる危険を減らすことができる。

ワシ自身は間違いなく感情を高ぶらせるタイプの人間なのであるけれど,さすがに四十路を迎えるようになった今では,少なくとも昔よりは冷静さを保つための「二つ道具」の蓄積はある。そのせいか,安倍内閣時代に頂点に達した「学力低下論争」に対しては,多数を占めたゆとり教育批判派にも,少数派に転落した賛成派にも是々非々の態度を貫くことができた・・・と自分では思っている。徳は全然備わってないけどな。

あの議論,焚きつけたのは大学生の数学力調査を行った数学者(だけじゃないけど)グループだった。出発点の調査結果の意義は認めるとしても,その後は,ハッキリ言って理系科目を担当する教員の利権を確保する運動にすり替わっていったというイメージがぬぐえないのである。ワシ自身はその「利権」の恩恵を受ける側にいるのだが,生徒・学生の「幸せ」を本当に考えて言っているのかと疑問を呈する意見が教育学者から出てきた時には,残念ながらその意見に賛成せざるを得なかった。そして,苅谷剛彦をはじめとする,歴史的経緯と統計的調査結果に基づいて意見を述べる教育学者の仕事に興味を持つようになったのである。

と言っても,本書を手に取ったのは,著者・天野郁夫が苅谷剛彦の恩師であるということを知っていたからではない。単純に書名に興味を持ったからである。とはいえ,かっちりした学術書である本書をきちんと通読するのは時間を要した。結局発売から3年を経てようやく完読できたのである。ふー,長かった。そして解説に取りかかってようやく,「あれ?,苅谷先生が書いてるんだ」と気がついた。馬鹿にも程があろうというものである。そうか,この天野の仕事を引き継ぐ形で苅谷の仕事が出てきたんだ・・・と,意外なつながりに驚かされてしまった。

本書は明治から戦前(イラク戦争前のことではなく,第2次世界大戦前のこと)までの,日本の教育の変遷をつづったものであるが,教育「体制」だけではなく,それに伴って日本における「学歴」の成立と,それに対する社会意識の移り変わりまで,豊富な参考文献を参照・引用しながら誠実に語っているものである。そして明治時代に確立された教育体制の源泉であるヨーロッパ(ドイツ・フランス・イギリス)の公教育の歴史に2章(第3章,第4章)を割き,更にさかのぼって中国の科挙制度がヨーロッパや日本に与えた影響にまで第2章で言及している。この非常に長大な歴史の厚みをもってして,教育が持つ機能である「選抜」の歴史と「学歴」の機能を語っているのである。そりゃぁねぇ,門外漢の数学者がおいそれとタコツボ的個人体験論だけで太刀打ちできるもんじゃぁありませんぜ。以下,ワシが理解した範囲で,本書の内容をまとめてみよう。

教育の目的は学力による選抜ではない。「一定の知識・技術,あるいはより広く一定の文化の伝達」を行うことが教育本来の目的であることは異論はなかろう。しかし,学ぶ側を集団にして互いに比較することでしか個々人の持つ個性の判断はできず,伝達の結果を客観的に評価することもできない。学習の結果を「試験」の結果に基づいて評価することで個性の判断を行う。これが「選抜」である。そしてその選抜を,学習の促進剤として利用しつつ(「加熱」と呼ぶらしい),学習者の今後の人生に指針を与える材料として用いる(「冷却」と呼ぶらしい)。これが教育機関の持つ機能である。この「選抜」機能が社会的資源の分捕り合いのための有利な材料,即ち「学歴」として重要視されるようになってきたのは産業革命が始まって以降のヨーロッパにおいてであった。特にドイツ(プロイセン)では国の統一が遅れたため,近代化を強力な官僚制を敷くことで熱心に推し進めた。その官僚の育成機関として大学が作られ,大学の下に公教育制度が整えられていく。革命によって社会が激変したフランス,階級社会は続いていたものの中間層が厚くなってきたイギリスでも,制度の差異はあれ「選抜」に基づく,ことに厳格な卒業試験を伴う教育制度に変化していき,社会的上昇を果たすための手段として「学歴」が重要視されるようになってきた。

明治維新後の日本が,特に手本にしたのがドイツの制度であった。日本のキャリア官僚に占める東大卒の割合が高いのはよく知られたことだが,もともと東京(帝国)大学は,官僚養成のために作られたものだったのだ。近代産業を起こす土台がゼロだった日本に西洋列強並みの経済力をつけるためには官立の教育機関が排出する人材だけでは到底足りず,その補充のために私立の学校が続々と誕生するが,私立出身の若者が官僚になるためには,東大卒には免除されていた高等試験を受験する必要があった。

こうして無条件に社会的ステータスの高い官僚になりやすい学歴と,そうでない学歴が生まれたことで,日本の教育には「正系」と「傍系」の分岐が発生する。単純化すれば,東大.vs.その他,細かく見ると,帝国大学 vs. 官立専門学校 vs.私立専門学校(大学)という,高等教育におけるヒエラルキーが形成されてくるのだ。さらにこの構造を細かく見ると「多元的な構造をもってい」て,「私立専門学校が底辺部を占めた」のは確かだが,「その私学のなかでも,質的に充実した慶応義塾や早稲田のような学校は,早くから官立の諸学校と肩を並べ,時にはそれを凌ぐ威信をもっ」ていたのである。その他の専門学校の体系では,今よりもっと複雑な構造もあったとはいえ,戦後の学歴ヒエラルキーの源泉がここに完成したのは間違いなかろう。しかし手本となったヨーロッパにあった社会階層構造を明治維新で潰し,急速に近代化を進めてしまった「後進国効果」によって,お手本以上に学歴主義化,いや「学校歴」重視化が進んでしまったのは皮肉と言うほかない。

天野は,本書が最初に執筆された1982年までの文献に基づいて,「学校歴」化が進んだ現状の問題点を第12章でまとめているが,これは四半世紀を経過した今でも有効なものばかりである。ワシが重要だと思った2点を引用して紹介しよう。

一つは,学歴主義が「非教育的」であるという批判を肯定する意見だ。天野は教育の持つ根源的な機能である「一定の知識・技術,あるいはより広く一定の文化の伝達」をもう一度説きおこし,伝達のために学力試験が必要であることは認めつつ,それが単なる「選抜」としての機能としてしか使われず,「卒業証書の取得は実際に教育を通じて何を習得するかとかかわりなく,それ自体が自己目的化している」ことを指摘している。最近では大学生の学力全般が下がっていることを受けて「学士力の向上」なんてことを政府内部で言い出し始めたようだが,その根拠になっている意見がこれなんだろうなぁ,きっと。

もう一つは学歴による社会階級の固定化の構造を解説している部分である。「学歴によって形成されたわが国の新しい中産階級は,学校教育や学歴のもつ社会的な価値をもっともよく知っている階級である」ために,「子どもたちを学校教育に向けて動機づけ,より高い成績,より高い学歴・学校歴をめざして努力するよう」焚きつけるわけである。なーんだ,親の学歴と子供の学歴の相関の高さを指摘した苅谷先生の主張の源泉はここにあったのかぁ,と,ワシは腑に落ちたのであった。

しかしまぁ,ここに挙げられている学歴社会の「病理」・・・とカッコつきで述べられていることにワシは天野の主張の奥深さを感じる。本書の「教育と選抜」の歴史を読んだ人間は,果たしてこれが「病理」なのか,そう言い切っちゃっていいのか,こういう疑問を持つはずだ。構造の違いはあれ,どこの国でも学歴社会が進む合理的な理由があり,それがもたらす利益は,利益の配分に預かれなかった人間が持つ「ルサンチマン」を産むものではないのか。

ぶっちゃけて言えば,産業革命がもたらした資本主義が人間の欲望をドライブさせる機構を解放した結果,社会的利益とがっちり結びついた学歴主義化は歴史的必然だったのだ。程度の差はあれ,これからも若年者ほど学校歴が重視される傾向は続くだろうし,逆に,学校歴がまるっきり無視されるような能力無視の封建社会の再来は避けるべきなのだ。

近年ニセ学位を発行していたDegree Millが問題視されたのは,学歴主義が肯定される現代では当然である。そしてDM側が広報の一環として行っていた,学歴社会における弱者を救済するという主張も,実は学歴主義にワルノリして後押ししているに過ぎないのだ。

もし第12章で述べられている「病理」が問題だというのであれば,DMにジャカスカ学位を発行させるのではなく,それを緩和するような機構を教育機関以外の組織や個人が,学歴主義とは別の観点でもって社会的に担保するしかない。複雑化した現代社会の諸問題に対応するためにはどうしてもレベルの高い高等教育が不可欠であるが,全ての人間がそのような教育を受けとめることができる訳でもない。エリート小学校に包丁男が乱入するような馬鹿げた感情の爆発を抑えるためにも,日本社会の停滞をもたらすような行き過ぎた階級化が起こらぬよう適度に階層をシャッフルする手段を講じるためにも,長いスパンの歴史的「学歴主義化」の経緯を語った本書は,苅谷剛彦の統計的データに基づいた主張とともに非常に有用な「二つ道具」を構成するに違いないのである。

2/6(金) 掛川・晴

生暖かい日が続く。ありがたいんだけど,雪まつりの雪像は無事なんだろうか? ここ20年ばかりご無沙汰なので最近の様子は分からんのだが,円高の今,集客力のあるイベントは貴重である。自衛隊は撤退したようだが,がんばって頂きたいものである。

うう~,何度やってもCore i7 + X58 ExpressのPCではマルチプロセス動作のWeb Robotを動かすと数時間~半日ぐらいでハングアップしてしまう。今週はずっとK君に毎日出勤して頂いて何度も何度も並列動作実験をやってもらっていたのだが,何度やってもダメ。CentOS 5.2 x86_64の青い画面が凍りついてしまうのである。MySQLが潰れたりとか,ext3ファイルシステムが飛んじゃったとかならまだ許せるが,キーボードにもマウスにも反応しない(もちろんeth0/1も完全に死んで反応せず)のでは手の出しようがないではないか。

同じスクリプトをCore 2 Quad 6600マシンで動かすと何の異常もなく,すでに二日目だが並列動作しても問題なく,ガリガリWebにアクセスしまくっている。yum updateしてkernelは2.6.9-11.2(だったっけか?)で最新,MySQL, PHP, PerlもCentOS公式版をそのまま使っており,Core 2 Quad, Core i7とも全く同じOS構成である。スクリプトもいっしょ,OSもおんなじ,MySQL, Perl, PHP全て同じものであるのに何でCore i7マシンだけがおかしくなるのだ。分からんっ,分からんもんは分からんっ。今日は,2台のCore i7マシンを同時に使って確認したが,先ほどチェックしたら両方とも仲良くFreezeしてしまっていた。・・・つーことはだ,もうこれはハードウェアの異常ではなく,kernelレベル(X58サポートがまだ?)の問題ということなんだろうな。うう,大枚はたいて学内研究費&個人研究費で買ったマシンなのに~,動作安定のためにはまだ時間が必要ってことか。

そーいや,今はCentOS 5.2で安定して動作しているCore 2Quadマシンも,CentOS 5の時はインストールすら苦労したもんなぁ(DVDドライブがインストール途中で見えなくなってしまうのである)。あーもー,欲張って最新ハードウェアなんぞ買うモンではありませんなぁ。来週,もちっと頑張ってみますか。いっそのこと,Fedora 11でも使ってみるか。

JSIAM春の研究会連合なんちゃら(もうちっと覚えやすい名前にしてくれんか?)に申し込み。まだろくすっぽ数値実験もできてないのにフライングもいいところである。つーことで,しばらくテンぱった文章が続きますが,久しく鬱だったので,こんくらいは許して頂きたいものであります。

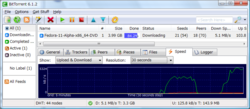

これ書きながら,そーいやVista x64にしてからBitTorrent突っ込んでなかったな,つーことで入れてみようとしたらFirefoxがfreezeしてしまい,書きかけのこの記事もパー・・・かと思ったが,Movabletype 4の自動保存機能のおかげで難なく復活。ありがたし,ありがたし。いやぁ,これだけでもVer.Upした甲斐があったというもの。一昨年の市民講座でMT4を使ったのがこんなところで役に立つとはね。願わくば,OSS版をもっと早く出してくれていれば・・・ブツブツ。

とか言っていたら,いきなり外部への接続が切れる。みかか提供のルータ(CTUつーんだっけ?)の電源をぶち抜いて強制リブートしたらあっさり復活した。しっかりしろみかか,どーせこれ以上ユーザは増えないんだから,新規獲得者を増やすよーな無駄な努力はせず,既存のユーザへのサービスを手厚くしろってんだ,全く。

しかし今日はトラブルが続くよねぇ。CTUが落っこちちゃったのはBitTorrentでいきなりでかいファイル(Fedora 11 DVDイメージ)をDLしようしたせいらしいけど(↓2コブの合間がそれ)

ちょっとヤワだよね。優しいのは生きる資格になるけど,タフじゃないとテカリハゲオヤジが生き馬の目を抜く世界,生きてけませんぜ>みかか

明日も出勤なので,さっさと寝ます。