ちょっと肌寒いかな~,という空気の中,掛川から東京に向かう。今週は丸ごと有給休暇消化に充てており,スケジュール通りの小旅行なのだが,3・11このかた,意味が変わってしまった。おまけに東京では一部で乳幼児には適さないレベルの放射能・ヨウ素131が検出され,沈静化していたミネラルウオーター買い占めがまた復活してしまったようだ。つーことで,明日の大師匠訪問時のお土産として,南アルプスの天然水1.5lを2ボトル持っていくことに。そーいや,2001年問題が過剰に騒がれた時にも備蓄用に一本買ってたっけ。10年ぶりの水買い出し。しかも闇市買い出し(買ったのはコンビニだけど)の如く,長距離移動で物品を運ぶのである。

午後4時過ぎに東京駅到着。薄暗い他はあまり変わった印象なし。年度末のウィークデーだってのに,人出が少ないかなぁ,とは思うが,西行きの新幹線も疎開する人々で予約一杯,ということもないようだ。

エスカレーターの止まった東京駅・両国駅を経由してホテルへ。

両国駅も照明が消えてて薄暗い。

しかし,ミネラルウォーターが店頭から消えている以外は至って普通。まぁ当たり前なんだが,高齢化社会が進展しているせいで諦観や達観が蔓延しているのかしらん?

荷物を置いて,久々に鈴本。

ラインナップはかなり豪華。ワシ好みで外れなしだ。

トリの文左衛門師匠が目当てであるが,その他の出演者もワシ好み,外れなし。志ん輔師匠とロケット団が一番受けてた。

トリネタは「文七元結」。なるほどなあ,今まで聞いてきた文七とはだいぶ趣が違って,解釈が面白く,結構緻密。40人ばかりの客しかいなかったが,文左衛門ファンと思しき女性陣が最前列を陣取っていたのが印象的。あの熱心さなら,毎日通っててもおかしくないなぁ。

寝ます。

3/21(月・祝) 掛川・雨

どーもいかん。震災この方ずーっと福島第一原発が気になってしまい,TwitterとWebにかまけて何にも進まん。いい加減にしないとイカンのだが気になるものは仕方ない。疲れるまで追いかけてやろうと3連休はこれで完全につぶれてしまった。後はNHKに任せたぞ(何を?)。

原発の事故以来,放射線を気にする人激増らしい。ウチのJCO事故報告本の記事が事故以来1500以上の閲覧数を記録。アレ読んでも心配になるだけだと思うが,ともかく皆さん怖いが先に立って,政府発表より悪いことを書いた(と読めてしまう)Webが気になるようだ。少しは「統計的所見」って奴もついでに解説してやれ。ちょっとでも放射線を浴びたら全員がんになるとでも? 原発反対派の方々が被曝の恐ろしさを説くのは良いが,がんの発生率が上がる閾値についてはまだ議論があるみたいだし,それ以下の放射線で騒いでいるのはちと見苦しい。小さいお子さんを持つご両親が体内被曝を気にするのは分かるが,もう50以上の年寄りは放射線気にするより高血圧とかメタボ体型を何とかした方が良いのでは?

鎮静剤,と言うわけではないが,とりあえずほぼ日の東日本大震災特集記事のバナーを右のメニューに追加しておいた。これ読んでも安心できないってのは分かるが,パニックになるのは福島第一原発の圧力容器が水蒸気爆発したとか燃料棒が溶けて底に貯まって再臨界が止まらない(チャイナシンドローム状態)になってからでも遅くはないぞ。それでも気になるなら日本から出て行け。

しかしまぁ,電力に関しては東日本だけでなく,全国的にシビアなことになりそうだなぁ。新規原発を作れるはずもないし,今稼働中の原発だってそうそう日持ちしない。代替エネルギー開発待ったなし,スマートグリッドの実用化も必須,その上で節電を続けていかなきゃ。人口減少時代に入っているから,需要予測をきっちりやれば安定的に着地できるとは思うが・・・先は長い。

静岡では開花宣言が出た。本州では一番早いとのこと。早咲きの桜はすでに咲いてたりする。

季節は春。

Mさんから大量のブロッコリーを頂いたが,食する手段がない。チマチマ塩ゆでしたものを食っていたのでは追いつかない。一気に消費するレシピとしては何が良いかな~,とCookpadを漁ってクリームソースパスタを見つける。明日作って8割は使いたいな~。

ぷちめれ祭り,力尽きたので今回はこの辺で終了。適宜追加して書きたいが,どーも鬱が取れないようで本もろくすっぽ読めてないって状況。まぁ大厄も済んだようなので,少しずつ復活したいものである。

ボツボツやって寝ます。

幸谷智紀・國持良行「情報数学の基礎」森北出版

[ Amazon ] ISBN 978-4-627-05271-0, \2310

いやぁ~,長かった長かった~。一年半余り,艱難辛苦を乗り越えて(大げさ)やっと書き上げ,推敲し,出版の運びとなったのである。・・・って,矢先に東日本大震災に見舞われてしまい,流通経路が怪しいという状況。版下は完成していても発売がいつになるやら分からないのである。まぁしかし当初予定の4/15は怪しいとしても,近刊には間違いないのであるから,ここで宣伝も兼ねてあれこれ思い出すことなどを書き出しておく。ちなみにサポートページを作ったので,bug情報はこちらに随時更新して書き出しておく予定。

本書の章立ては次の通りである。

第1章 情報数学基礎への準備

第2章 数の表現方法

第3章 命題と論理演算

第4章 集合

第5章 写像

第6章 関係

第7章 述語と数学的帰納法

付録A コンピュータ内部での小数表現

問題の略解/章末問題の略解/参考文献/索引

ワシ世代(高校で数学I・基礎解析・代数幾何・微分積分を履修した世代)なら,第6章の関係を除いて全部高校数学ので扱う内容であることに気が付くだろう。今更そんな初歩的なことを大学でやるのかと,古い世代の人達からは言われそうだが,実際やる必要があるんだから仕方がない。コンピュータというものを理解するために必要不可欠なN進表現,命題論理,集合,写像・関係,帰納法という離散数学の初歩知識を得るためのテキストとして本書は執筆されたのである。

とはいえ,まるっきり数学的素養のない人間にも腑に落ちる名解説があるかと言われれば?である。中学校の数学で躓いた数学大嫌い人間にとっては本書の解説は苦痛以外の何物でもない筈で,当方としてもそういう人間は相手にしていない。不可能なことは不可能なのである。正直に言えば,そーゆー方々は,少なくともプログラマーにはならないで下さい,なろうとしないで下さい。迷惑だし金の無駄だ。本書の位置づけは,高校までの数学知識が怪しくても,数学を受け取るだけの地頭のある人,かつ,意欲がある人向けに,コンピュータ,特にプログラミングで必要となる知識を得るための基礎教養を身につけるためのものなのである。

このテキストは次のような流れでできあがってきたものである。

- 情報システム学科(現・総合情報学部)1年生向けの必修科目として「情報数学基礎」が設置される

- 幸谷,國持がそれぞれ「情報数学基礎」用のテキスト(大学内でのみ使用)を執筆

- 幸谷・國持バージョンをマージして「情報数学基礎」(大学内でのみ使用)を作成

- 出版社・営業さんに出版を持ちかけ→出版計画スタート

- 執筆

まず1から説明する。全国的に旧帝大・早慶クラス以下の大学では入学者の多様化・・・つまり低レベル化が進み,高校での数学知識をアテにできなくなってきた。本学もご多分に漏れず。数学知識が必要な科目では独自にフォローアップを図ってきたがそれも限度があり,「これを知らなきゃテキストも読めないぞ!」という最低限の離散数学の知識と,それを身につけるための基礎教養を身につけるための科目を設置することになった。これが「情報数学基礎」である。少人数クラスできめ細かくフォローアップをする,という目的で4人の教員が分担して1年生全員の面倒を見ることになったのである。

とゆーことで2のように各教員がテキストを作って教えだした訳だが,同じシラバスなのにテキストがばらばらでは困る,少しはテキストの種類を減らせという上からの指示があり,3のようにワシ(幸谷)と國持のテキストをマージしてLaTeXテキストを作った訳である。

しかしこのマージしたテキスト,お世辞にも出来がいいものとは言えない代物であった。ワシは高校数学,とゆーよりは中学生にも分かる程度のごく簡単な定義と演習問題を付けた薄いものを使っていたのに対し,國持の方ではもっと本格的かつ標準的(本学レベルだと難しいもの)な離散数学の立派なものを使っていたのである。それを無理矢理一緒にしてマージしたモンだから,数学用語の一本化は不十分だし,説明の仕方もまるで異っているものがそのまま残ったという体たらく。ま,それでもテキストの種類は減った訳だから,これで当分は凌ごうと二人で3年程使っていたのである。

そんな折,毎年本学に営業に来られていた森北出版の方に「こーゆーレベルのテキストない?」と,暗に「これをお前のところで出版してくれたら使ってやらんでもない」と交渉してみたら思いのほか良い感触が得られたのである。最終的には,編集担当のKさんと営業のEさん,それと森北社長と面談し,「とぉおおっても易しい,高校数学の教科書スタイルのテキストに書き直してくれるならいいよ」ということで企画がスタートしたのである。これが4。

そっからが苦難の道,っつーか,書き直し作業は困難を極めたのである(自己評価)。マージしたテキストを土台として書き直しするので,題材は揃っている。しかし,水と油のような記述が残っているものはそのままでは使えない。結局,原型は章立てと題材の順番がにその痕跡を留めている程度で,冒頭の説明や簡単な演習問題は全部書き直しとなった。その作業が1年あまり。そっからKさんの閻魔様のような書き直し要求が立て続けに押し寄せ,思考力をなくした著者二人はひぃひぃ言いながらもほぼ「仰せのままに」書き直し作業を進めたのである。それが大体2月上旬には終了した訳である。

しかし運命は(と勝手に責任転嫁するが)皮肉なもので,最後の最後,あと一歩で完成稿だ,というところでトラブルが発生した。ちょっとした行き違い,というレベルではなく,二人で異なる数学用語の定義を使い,そのずれを放置したままだったのが露見したのだ。それが判明した結果,最終段階の書き直し作業を行っていたワシがストレスに耐えかねて爆発してしまったのである。どういうズレだったのかについては後ほど書くことにするが,まぁそれからは何だかんだあって,何とか収束,ようやくアトは印刷にかけるだけという最終稿が仕上がりつつある(←今ココ)。

以上で愚痴は止めるが,ともかく普通の共著のように,各章で分担を決めて個別に書いたものをマージした,というものではなく,共著者がお互いに互いの原稿を丸ごと手を入れながら作ったのが本書なのだ。故に,真の意味での共同作業(+喧嘩成分入り)なので,まぁどっちの負担が大きかったとかどっちが主担当だとかと揉めることはない。完全イーブンの関係で本書はできあがったのである。 だから,かえって記述内容は易しくしようとして失敗している感じもする。自分の数学観を確認しながらの解説は,結婚式における年寄りのスピーチの如く,回りくどくてすぐに頭の中には入りづらい・・・かも。本書のタイトルは最初「かんたん」とか「やさしい」という冠を付けたものを提案されたが,類書に比べて実際簡単かというとそうでもなさそうな気がしてきたので,形容詞抜きのシンプルなものになった。しかしながら(我ながらくどいが),扱っている知識量はごく少ないものに留めてあるので,まぁ,半期の我慢の結果はしっかりと定着させたいという狙いは貫徹できたかな,と思っている(ワシだけかも)。

あくまで本書は数学のテキストである,という方針を貫くため,コンピュータとの関連については章末にコラムという形で触れておく程度に留めた。ちょっとこじつけ的な説明になっちゃったかな,というものもあるが,どこに役に立つ知識であるか,その例示ぐらいはしておかないと情報系学部における「情報数学基礎」の意味がなくなるような気がしたので,付録以外の全章分に書き下ろすことにしたのである。

抽象的な概念の提示より先に具体例が示される,という書き方は森北社長からの入れ知恵であるが,それなりに忠実に従って書いたつもりなので,「高校数学の教科書スタイルのテキスト」には一応なったかな,とは思う。それが果たして「わかりやすさ」に繋がっているかどうかは不明だが,とかく概念理解が苦手な低レベル(って断言しちゃうけど)学生への配慮としてはこれが限界だろう。うまい例示が見つかれば「記述の改善」はできるだろうが,学生さんの頭の中に手ぇ突っ込んで知識を大脳新皮質に塗り込むことができない以上,抽象的概念の獲得は自力でやって貰わねばならない。そこが厳しいようであれば,もう技術職としてのプログラマーは諦めて欲しい,というのがワシの考える「最低ライン」としての「情報数学」の「基礎」確認作業であり,本書はそのために執筆された,最低ライン確認用ツールなのである。

なかせよしみ「高速ぷるん1」「同2」同人誌

[ 著者サイト ]

なかせよしみは,現在,残念ながらマイナーな漫画家である。ワシはComicリュウで安彦良和が推したなかせの「うっちー3LDK」が龍神賞を取って以来,それが単行本にまとまることを期待していたのだが,その前に出した「でもくらちゃん」の売れ行きがあまり良くなかったせいか,結局現段階では同人誌として頒布されるに留まっている。原因はいろいろあろうが,一つあげるとすると,どうも日本の漫画界では「科学的知見に依拠した面白さ」の受け皿が思いの外小さい,ということが大きいように思えるのだ。

なかせよしみの絵は線が多く複雑でストレートにかわいいとは言えないところがある。それも一つの理由だろうが,それよりは,かっちりした科学的知見というものの面白さを受け止める読者層が少ない,ということが大きいように感じる。手塚治虫「ブラック・ジャック」,光瀬龍・加藤唯史「ロン先生の虫眼鏡」,岡崎二郎「アフターゼロ」といった作品群は,人間の願望とは全く別の移相にある「自然」というものの理屈,つまり自然「科学」を漫画の面白さの中に取り込んでいた。基本的にはなかせよしみの,特に「うっちー」や本作「高速ぷるん」のような作品群にはそれらと同じ「理屈の面白さ」がベースになっていて,それを面白いと思う読者層の厚みが,今一歩,商業的に目立つレベルに達していないということが,マイナーである理由であるようにワシには思えるのである。Comicリュウ編集長がなかせの絵についての不満を選評で述べていたが,それは「理屈の面白さ」とは別の魅力で読者を増やさないと厳しい,ということを主張しているように思える。

で,本作「高速ぷるん」である。なかせよしみの作品はワシが読んできたものに限ると全てシチュエーションコメディである。他にもあるのかもしれないが,まぁ,SFラブコメ,という一言で済ませてしまうのが一番無難な説明だろう。しかしそれにしてもこの「シチュエーション」が一番ワシが面白いと思っているポイントで,本作は主人公「ぷるん」が体内に高速増殖炉細胞(?)を抱えた「理想的な原子炉」であるという点が優れている。

・・・時期が時期だけに悪趣味かね? いやもちろん本作は2009年,2010年に頒布されたものなので,2011年3月11日に起こった福島第一原子力発電所の事故を直接モチーフにして描かれたものではない。しかし,日本全国でこれだけの数の原発が稼働している「背景」はたぶん著者の頭の中に知識として定着していて,それがこの物語の設定に含まれているようなのだ。それ故に何かこの事故との関連を感じさせずにはいられないのである。

本作の語り部は高月大樹という小学生。新興住宅地に建て売り住宅を購入した両親と一緒に引っ越してきたという所から物語は始まる。まだハッキリと背景説明がなされたわけではないが,この住宅地には秘密があり,住宅ローンが割引されるという売りが,ある日突然,両親が住宅購入後に出現したのである。それは「新代替エネルギー研究所」という謎の研究所と関連しているようだ。どうやらこの研究所のヘッドである「町内会長」が長年研究してきた成果,つまり,体内に特殊な細胞を持つ小さな女の子「ぷるん」が「生きた高速増殖炉」として熱を生み出し,その熱で発電された電力を貯めて住宅地に供給しているらしい。そーいや鉄腕アトムも原子力で動いていたはずだが,あれは原子力がまだ「クリーンエネルギー」と思われていた時代の産物。ぷるんについては,町内会長が「60年かけて築いた」ものではあるが,その「エネルギー政策は結局実らなかった」ということになっていて,この辺の事情は続編で明らかにされるようだが,現在までの日本の原子力政策と妙にマッチしている台詞である。

スリーマイル島の事故があり,チェルノブイリが巨大な「石棺」となり,日本の原発でもいくつかの事故とそれに伴う不都合な真実隠しがあり,今ではかつての与党の国会議員までが日本の原子力政策の行き詰まりを指摘するようになっている。そのあげくに今回の福島第一原発の事故だ。「そろそろヤバイかも・・・」と全国民が感じ始めた矢先に「やっぱりヤバかった」と頭を抱えてしまう悲劇が起き,漫然と原発作らないと電力需要が賄えないんだよなぁ,と信じてきたワシら国民が猛省しなければならない事態となっている。

・・・と言うと深刻な作品であるかのように受け取られそうだが,今のところ本作自体は軽めのSFコメディであり,一言もしゃべらない「ぷるん」も別段自分の存在に悩んだりせず,脳天気に高月大樹と戯れているのだ。だから,今回の事故と絡めてこんなところに文章を書いちゃうのは著者にとっては迷惑この上ないだろうし,ハッキリとご本人から取り下げを要望されたらそうするつもりである。

しかし,「高速ぷるん」には巻末に「「原子力」考察まんが」という漫画エッセイが付いていて,それが「・・・やっぱり色々問題あるんだな・・・」というぼんやりとした知識が付くようになっている。単なる「シチュエーション」として,原子力を「ぷるん」の設定に利用したにしては,この考察まんがの内容や,メイン作品の科学的考察がかっちりしすぎていて,逆にこういう事故の時に本作を紹介しないこと自体が,ワシにとっては罪であるように思えたのだ。さらに言えば,本作の続きが出ないかもしれない状況になったこのタイミングで,ワシが感心して面白がっていたこの「高速ぷるん」の存在を誇示しておかなければ永久に埋もれてしまうように思えたのである。

他愛もないSFコメディとして終わるにしては,土台とする科学的知見の正確さと着眼点の面白さが惜しい。故に,どうしても書かずにはいられなかったので,ここで紹介する次第である。

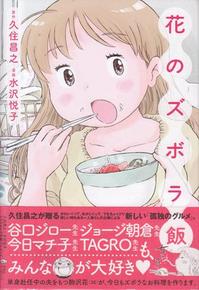

久住昌之(原作)・水沢悦子(漫画)「花のズボラ飯」秋田書店

[ Amazon ] ISBN 978-4-253-10452-4, \900

えらい評判になっている漫画なんだが,秋田書店のレディース漫画雑誌に連載されていた作品というので買ってみたのだが,確かにこれはスマッシュヒット,人様がほめるだけのことはあるワイと感心した。そーいや,今日マチ子の「cocoon」も話題になったが,これも同じ秋田書店のレディーズ雑誌に掲載されてたな。夢路行の長期連載「あの山越えて」もそうだし,坂田靖子先生もご推薦の「嫁姑の拳」もここ。漫画家再生工場・秋田書店と言われるだけあって,他社から移籍組が多いが,それ故に計算外としか思えないような意外なヒットが生まれるのであろう。

で本作だが,なるほど面白い。どう面白いかというと,ちゃんとレディース漫画の特徴であるところの芳醇なエロスを意識した表現に満ちており,いちいち主人公のハナコが「うまい~」とグルメ漫画の決めゼリフを叫ぶ顔のアップが濡れ場のエクスタシー表情になっているのである。それでいて三十路過ぎの立派なオバハンも,お隣の40年前にタイムスリップしたようなネイチャーカップルも,離れて暮らすハナコの両親も全員5~6等親の可愛らしく,暖かみのある柔らかい描線で描かれており,料理も背景もみっちり書き込まれていて,雰囲気としては「レディース版クッキングパパ(女性だけど)エロス入り」なのである。これなら普段レディース漫画を読み付けない男どもにも抵抗なく読んでもらえる。久住昌之と水沢悦子のコンビを誰が思いついたかは知らねど,この相性の良さを見抜いてのこととすれば,かなりの慧眼の持ち主である。偉い。あ,今気がついたが,ワシが好きだった「ビンボー生活マニュアル」とも似ているよなぁ,この画風と雰囲気は。

ワシが購入したのは第4刷。こりゃ間違いなく秋田書店内部はおろか,漫画業界全体としてもヒット作である。久住昌之+谷口ジローによる「孤独のグルメ」に代わり得る本作,続編を期待して待ちたい。