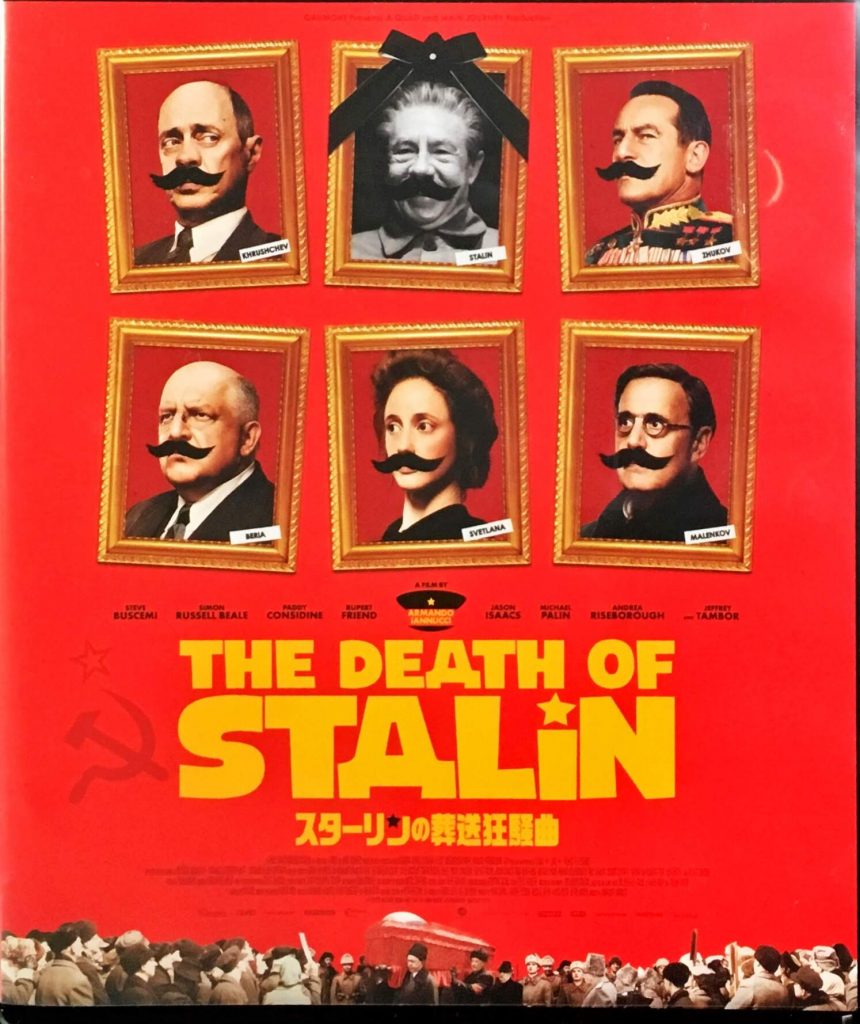

[ Amazon ] \2500 + TAX

いやいや予想外に面白かった。予告編で見た時にはちょっとふざけたテイストで,正直三谷監督作品「清須会議」並みの凡作を予想していたのだが,いやいやどうしてどうして。シビアな政治闘争と苛烈な情報統制・集団指導体制のもろさをシリアスに演出することで,ブラックユーモア的な戯画を作り上げることに成功した佳作である。10連休という史上最も政治的な意図で弛緩しまくった日本の一般家庭に息つく暇を与えぬ豊かな時間を与えてくれた本作に献杯すべく,ぷちめることにしたという次第である。

古来,「集団指導体制」というものぐらい脆弱かつ笑える政治装置はない。その渦中に入ってしまい,権力闘争に巻き込まれた当事者にとっては悲劇であろうが,遠目で眺めていられる部外者にとってはこの上ない「喜劇」だ。安定しているようでいて,複数メンバーの力の作用反作用によって辛うじてバランスを保っている状態は積み木細工に例えられる。疑心暗鬼の末にバランスがいったん崩れると,崩れきるまで闘争が続くことになる。日本の歴史で言えば,鎌倉幕府初期,源氏の将軍三代から北条氏の執権政治体制に移行するまでは将軍家を巻き込んだ御家人の権力闘争に明け暮れ,まさにこのグラグラな積み木状態が続いていたと言える。嫉妬からくる讒言の果てに殺し合いに至る過程は竹宮惠子「吾妻鑑」でたっぷり堪能できるのでお勧めの歴史漫画である。

ソビエト連邦の大祖国戦争,米国で言うところの太平洋戦争,日本でいうところの大東亜戦争を強引な恐怖政治と指導力で乗り切った独裁者・スターリンが突然死するところから本作の幕が開ける。スターリンの下で集団指導体制を形成してきた幹部の重しが突然崩れ,一応の後継となるマレンコフは単なる忠実なスターリンの部下でしかなく,当然,独裁的な決断などできるはずもない。となれば・・・ということで,赤い国の歴史に詳しい向きは当然結果は知っている訳であるが,刑事コロンボの例にもれず,犯人が分かっていても逮捕までの過程がスリリングでありさえすれば面白い作品になることは周知の事実。本作も,「マレンコフにいち早くすり寄って一番手にいたはずのあのデブがどうやって除かれちゃうのかしらん?」という下種的興味にキチンとした回答を与えてくれるのである。

本作の原作はフランス戯曲だそうだが,イギリス人監督が仕切ってくれたおかげで,いわゆる日本凡作(そこそこ楽しめるから駄作とは言うまいよ)にありがちの「どうせ最後はホノボノ落ちか?」と感じさせる嫌な伏線は一切なく,「あのデブ」の末路が一番のクライマックス,怒涛の如く最高幹部会議が展開していくのである。筋書きは歴史に則っているけど,「あのデブ」の最期はヒトラーのそれだよなぁ・・・実際にはもっとスマートなやり方で排除されたのだと思うけど,その辺は限られた舞台俳優だけで物語が進むように「脚色」されている。権力者が自分の手を汚さずに物事を進めることは政治の常道・・・などと野暮なことは言うまい。テンポの悪さをホノボノで誤魔化す癖のある国産ドラマの安っぽさとは対極のシビアな舞台を作り出すことで,それを遠景で見る観客にブラックユーモアテイストを与えてくれる本作は,安直な国民的長期休暇に堕したワシら日本国民に活を入れてくれる傑作なのである。