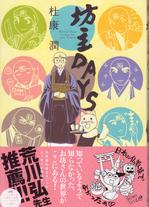

[ Amazon ] ISBN 978-4-10-610336-0, \740

今(2010年2月28日(日) 午後11:30過ぎ),Amazonで本書の順位を確認したら45位。発行日が昨年の11月だから,もう発売から3ヶ月は経とうかというのにこの順位を維持しているのはすごい。トータルの販売数ではひょっとすると「国家の品格」を抜くんじゃないのかなぁと感じる勢いである。しかしまぁ,「品格」と本書が並んで販売される新潮新書といい,それだけ売れる日本という国といい,なんだか面白いなぁ,いい状況だなぁ・・・つくづくいい国に生まれたと,嫌味抜きでありがたいとワシは思うのである。

今更,本書のようなベストセラーについて言及するのもアレだが,せっかく新書大賞を受賞したということもあるので,ワシが感心した箇所についてだけ,引用を交えてコメントしたい。

本書は「日本は辺境にあり,辺境人としての性癖を持っている」ということを主張する。それ自体は新しい知見ではなく,丸山真男はじめ,様々な識者が繰り返し語ってきたことであり,坂の上の雲を目指して上っていた一時期ですら,辺境人のスタンスを維持していた,とゆーか,そうであったからこそ,先の大戦についても「強靭な思想性と明確な世界戦略に基づいて私たちは主体的に戦争を選択したと主張する人だけがいない」(P.56)と指摘する。被害者意識に基づいてしか,軍事的な主張をしないと言うのである。そして,日本人の特殊な「ナショナリズム」をこう解説する。

本来のナショナリズムは余を以ては代え難い自国の唯一無二性を高く,誇らしげに語るはずであるのに(注:ヒトラーの思想に近いもの),わが国のナショナリストたちは,「自国が他の国のようではないこと」に深く恥じ入り,他の国に追いつくこと,彼らの考える「世界標準」にキャッチアップすることの喫緊である旨を言い立てている。(P.93)

あ~,そ~いや,欧州ではあ~だの,アメリカではこ~だのって言い方しか,ワシら,聞いたことがないもんなぁ・・・と思い当たること多数である。これが辺境人のメンタリティであり,そーゆーものを骨の髄まで染み渡されたワシらは開き直って,辺境人としての自覚を以てそのメリットを生かそうではないかと主張するのが本書の目的である。いわば,「国家の品格」でオーバーヒートしたナショナリズム脳細胞に冷水を浴びせ,活性化のレベルと適度に保とうという,新潮新書のバランス感覚がもたらしたのが本書の存在意義なのであろう。

構造主義者と一口に言ってもいろいろな立場があるようだが,内田樹が主張するそれは(「寝ながら学べる構造主義」参照),我々が生きているこの社会や歴史を「構造」という俯瞰的な立場から見直し,それをベースに自己のポジションを適宜変化させていくことを可能にする「思考」を持つことの重要性を指摘していた。本書の主張する日本人の辺境的メンタリティは,そのような構造主義者でなければ語られることはなく,辺境人の多面的な彩りを表現することも出来なかったに違いない。その意味では,ふさわしい人物に相応しいテーマを適度な厚み(薄さ?)でまとめさせた新潮社の編集人の有能さに感服すべきなのかもしれない。